历史人物

-

法藏

法藏(643—712)。唐代僧人。华严宗实际创始人,被尊为三祖。据《宋高僧传》卷五,《佛祖统纪》卷二九、卷三九、卷四○,《法藏和尚传》等载,俗姓康,字贤首,或号“贤首大师”,复号“康藏国师”。祖居康居,后迁长安。十七岁从云华寺智俨学《华严经》。传说曾参加玄奘译场,不确。咸亨元年(670)武则天捨住宅为太原寺,始得度,受沙弥戒,登座讲经。万岁通天元年(696)受诏讲《华严经》,传说“感白光昱然自口而出,须臾成盖”,武则天得知,命京城十大高僧为授满分戒,赐号“贤首戒师”。此后,先后参与实叉难陀译《华严经》(八十卷本)、《大乘入楞伽经》,参与义净译《金光明最胜王经》,参与菩提流志译《大宝积经》等。主要从事《华严经》的解说和著述。圣历二年(699)十月,武则天诏于佛授记寺讲新译《华严经》,据说讲至《华藏世界品》时,“地皆震动”。当天被传到长生殿讲经,指殿前金狮子为喻,令武则天“豁然领解”,此即后来所录的《金师子章》。景云元年(710),睿宗从法藏受菩萨戒。死后赠“鸿胪卿”。生前讲《华严经》三十余遍,著作很多,主要有《华严经探玄记》、《华严经旨归》、《华严经文义纲目》、《华严策林》、《华严一乘教义分齐章》、《华严经问答》、《华严经义海百门》、《华严游心法界记》、《修华严奥旨妄尽还原观》、《华严经普贤观行法门》、《密严经疏》、《般若心经略疏》、《入楞伽心玄义》、《大乘起信论义记》、《大乘起信论别记》、《法界无差别论疏》、《华严经传记》等。弟子主要有宏观、文超、智光、宗一、慧苑等。

-

智旭

智旭(1599—1655)号蕅益,别号八不道人,俗姓钟,江苏吴县人。少年读儒书,即以灭佛老自任,作辟佛文数十篇。后阅袾宏《自知录序》、《竹窗随笔》诸书,乃不谤佛,尽烧所写辟佛文。父丧,闻《本愿经》,于是萌出家之志。二十二岁,专志念佛。次年听《大佛顶经》,心生疑惑,决意出家。二十四岁,从憨山德清弟子雪岭剃度,法名智旭。因听讲《成唯识论》,悟性相交融之旨。二十七岁起,遍阅藏经,积二十七年,成《阅藏知津》,为著名佛藏目录书,自序此书“俾未阅者知先后所宜,已阅者达权实所摄,义持者可即约以识广,文持者可会广以归约”。二十八岁母丧,闭关,关中大病,以参禅功夫求生净土。三十岁住终南山,学律学。三十一岁至金陵,目睹禅宗流弊,决意宏传律学。三十二岁起究心天台学说,但因当时天台宗人多陷入门户之争。故“愿作台家功臣,不愿作台宗后嗣”。后历住多处寺院,所在皆著述不辍。所著经疏极多,内容包括天台、唯识、禅宗、净土、律宗各门,总约二百余卷。并以佛教义理作《周易禅解》、《四书蕅益解》,主张会通儒释。不隶属任何宗派,曾自述:“平生尝有言曰:汉宋注疏盛,而圣贤心法晦,如方木入圆窍也。《随机羯魔》出而律学衰,如水添乳也。《指月录》盛行而禅道坏,如凿混沌窍也。《四教仪》流传而台宗昧,如执死方医变症也。”(《八不道人传》,《灵峰宗论》第799页)是故举世若儒若禅若律若教,无不目为异物,疾若寇仇。后弟子公议以继天台宗传灯一系。智旭的思想,以天台宗性具实相为本,吸收唯识禅宗等派观点,极具调和折中色彩。其著作汇辑为《灵峰宗论》。

-

赫尔岑

亚历山大·伊凡诺维奇·赫尔岑(АлександрИванович Γерцен,1812—1870),杰出的俄国革命民主主义者、十二月党人革命思想的直接继承者、唯物主义哲学家和思想家、著名的政论家和作家。他毕生献身于俄国的革命运动,被列宁誉为举起伟大的斗争旗帜来反对沙皇的“第一人”。

1812年4月6日,赫尔岑出生在莫斯科一个贵族地主家庭。他虽出身名门望族,养尊处优,但在具有进步思想倾向的家庭教师的启蒙教育下,受到普希金、雷列耶夫等人的作品的薰陶,少年时代便向往自由,憎恨专制制度。

1812年反拿破仑战争的胜利,激发了俄国人民的民族尊严。那些卫国战争的英雄故事成了陶冶赫尔岑爱国主义情感的“摇篮曲”和“童话”。1825年十二月党人起义,拉开了俄国革命运动的序幕,也使赫尔岑从“童年天真的幻想”中醒悟过来。他把自觉赴汤蹈火的十二月党人称为“用纯钢铸成的英雄”,并愤怒地斥责尼古拉一世对十二月党人的血腥镇压。年仅14岁的赫尔岑和挚友奥格辽夫在莫斯科城郊麻雀山上庄严宣誓,决心继承十二月党人的革命传统,“替那些被处死刑的人报仇”。

1829年秋,赫尔岑进入自由思想十分活跃的莫斯科大学数理系学习。大学里很快形成了以赫尔岑和奥格辽夫为中心的政治小组。他们阅读禁书,研讨各种社会政治问题,密切关注西欧各国的革命动向,积极开展反对专制、宣传共和政体的活动。1830年法国七月王朝的建立,打破了赫尔岑对共和制的幻想。他开始潜心钻研革命理论,广泛涉猎哲学、历史、美学等各个领域,努力探索自然及社会的发展规律。这时,赫尔岑接受了圣西门的空想社会主义学说,视它为“人类进步学说的继续发展”,而对当时统治俄国思想界的德国唯心主义哲学观点持批判的态度。

1833年,赫尔岑以优异成绩毕业于莫斯科大学,并获得硕士学位。由于他反对沙皇制度,反动当局很快以“对社会极为危险的自由主义者”罪名逮捕了他。在1835—1840年期间,先后将他放逐到彼尔姆、维亚特卡和弗拉基米尔等地,做过办事员、译员、统计员等杂务。几年的流放生活使赫尔岑亲眼目睹尼古拉一世官僚机构的腐败和农奴制度的残酷,加深了他对俄国社会阶级矛盾的理解,从而使他反对封建专制和农奴制的革命立场更为坚定。

1840年赫尔岑刑满获释,却又因沙皇特务截获了他一封斥责彼得堡警察不法行为的书信而再遭流放。直至1842年夏,他才从诺夫哥罗德回到莫斯科。

1842—1847年,是赫尔岑从事紧张的创作活动,获得巨大成果的时期。他常以伊斯康大为笔名,在《现代人》和《祖国纪事》这两个进步杂志上发表许多政治、哲学论文和文学作品,锋芒指向封建农奴制和专制统治。

早在大学就读时,赫尔岑就写过一些有关自然科学的论文,赞同意识与物质相统一的唯物主义观点。三、四十年代,赫尔岑一面继承了拉吉舍夫和十二月党人的唯物主义战斗传统,同时批判地研究了十八一十九世纪上半叶的西欧哲学。他对于当时俄国青年为之倾倒的黑格尔哲学进行了艰苦的理论探索,领会并接受其辩证法的积极因素,同时也发现了黑格尔社会政治观点的保守性和反动性。赫尔岑在哲学方面的突出贡献,表现在他发现了黑格尔学说中这一主要矛盾,反对黑格尔“一切现实的都是合理的,一切合理的都是现实的”错误结论,而努力论证革命斗争和变革现实的必要性。他试图根据革命任务的需要来改造黑格尔的辩证法,把辩证法看做是“革命的代数学”。在自己的主要哲学著作《科学中华而不实的作风》(1843)和《自然研究通信》(1845—1846)中,赫尔岑一反哲学界的陈规旧念,大胆号召“必须战胜黑格尔的原理”,严厉批判了哲学研究脱离现实和政治的恶劣倾向,坚决主张哲学应同反对专制的革命斗争联系起来。列宁盛赞赫尔岑所达到的辩证唯物主义高度时说:“他在十九世纪四十年代农奴制的俄国,竟能达到当代最伟大的思想家的水平。”①赫尔岑作为一个哲学家,在十九世纪的俄国哲学史上占有很重要的地位。

赫尔岑认为文学创作可以使俄国人民听到“自己愤怒与良心的呼声”,几年的流放生活更加激发了他的创作热情。从1841年起,他在短短的几年里写了《谁之罪?》、《偷东西的喜鹊》和《克鲁波夫医生》等作品,以深邃透辟的思想、辛辣有力的笔锋和清新独创的风格在俄国文坛上大放异彩。在《谁之罪?》中,作者通过描写三种不同类型人物的悲剧命运,指出造成悲剧的真正罪人是农奴制度。在《偷东西的喜鹊》中,天才的农奴女演员的悲惨遭遇,更加激起人们对专制制度的强烈愤恨。因此,高尔基说赫尔岑是四十年代最先大胆抨击农奴制度的人。赫尔岑文学创作的卓越成就,使他成为十九世纪中叶俄国批判现实主义文学的优秀代表之一。

十九世纪三、四十年代,围绕俄国的历史道路和未来的命运问题,俄国思想界曾发生一场激烈的争论。在这场争论中,赫尔岑对把俄国宗法制度理想化的斯拉夫派进行了尖锐批评和不懈斗争。他同主张俄国走西欧道路的西欧派虽一度有思想上的联系,但他也反对西欧派盲目崇拜西方。

1847年3月,赫尔岑携家来到孕育革命风暴的法国。但巴黎社会的“道德堕落、精神萎靡、空虚和浅薄”使他深感失望。在寄给《现代人》杂志的稿件《自马里涅街的来信》中,赫尔岑无情揭露了“西欧文明”的丑恶内幕,而对“穿短衫”的工人们却寄予深切同情。同年10月,赫尔岑赶往爆发了民族独立运动的意大利。当他在罗马听到法国1848年二月革命的消息时,又日夜兼程地赶回法国。

二月革命的胜利果实很快落入右翼大资产阶级共和派手中。在5月15日巴黎工人的反政府示威中,赫尔岑亲眼看到资产阶级出动军队驱散工人队伍的可怖情景。他把这次事件和接着发生的血染巴黎街头的六月工人起义,称为“我一生的转折点”。资产阶级枪杀无产者的严酷事实,摧毁了赫尔岑对资产阶级共和国和资产阶级民主的幻想。而那些高唱自由的小资产阶级空想社会主义代表人物在欧洲革命中充当了资产阶级的帮凶,又使赫尔岑对自己追求多年的空想社会主义学说产生了深刻的怀疑,因而陷入极度的悲观失望中。赫尔岑在《来自彼岸》(1847—1850)、《法国和意大利的来信》(1847—1851)中,明显地反映了自己的悲观情绪。

赫尔岑参加欧洲革命的行动招致反动势力的进一步迫害。法国政府和警察加紧搜捕他。沙皇政府不让他回国。于是,赫尔岑在1849年6月来到日内瓦,全家加入了瑞士国籍。1851和1852年,赫尔岑的母亲、儿子和妻子先后死去。在这革命遭受挫折、家庭连遇不幸的逆境中,他对俄罗斯的未来并未丧失信心,他重新把希望转向俄罗斯祖国。

1849—1851年,赫尔岑写出《论俄国革命思想的发展》及《俄国人民和社会主义》等论文,在向西欧介绍俄国进步思想和革命运动的同时,反复阐述了他关于社会主义的新思想。他认为,俄国能够绕过资本主义,直接依靠农民村社而过渡到社会主义。赫尔岑在看到资本主义给西欧劳动群众带来的深重苦难后,认为俄国村社是俄国历史过程特殊发展的基础,人对土地的关系“构成俄国的国民特征”。他由于远离祖国,不了解村社内部阶级分化后农民的情况和村社的本质,因而错误地把俄国的村社看成社会主义关系的萌芽,把农民当作建立社会主义的基本力量,以为只要使农民获得解放和分得土地,俄国就能够避免资本主义,而沿着自己的道路到达社会主义。他的这一思想后来成为俄国民粹派的理论基础。马克思、恩格斯曾多次批评赫尔岑这种“农民社会主义”的错误思想。列宁则说赫尔岑的这一学说“完全不是社会主义,而是资产阶级民主派以及尚未脱离其影响的无产阶级用来表示他们当时的革命性的一种富于幻想的词句和善良愿望”。①

1852—1865年的13年中,赫尔岑一直侨居伦敦。这是他积极开展革命活动并取得辉煌成就的年代,也是他不断克服自由主义思想最终成为坚定的革命民主主义者的重要时期。

赫尔岑早就对尼古拉一世苛刻的书报检查制度深恶痛绝。他决心利用国外讲坛来“冲破审查制度”,发出俄国人民的自由呼声。1853年6月,在一些波兰侨民的帮助下,赫尔岑自筹资金,在伦敦创办了“自由俄罗斯印刷所”,开始“唤起俄国民众觉醒”的艰苦斗争。在其后的十多年间,赫尔岑以印刷所为斗争武器,出版了《北极星》、《钟声》等革命刊物,在伦敦形成了俄国的革命宣传中心。

1855年,赫尔岑着手印行俄国史上第一份革命的定期刊物——《北极星》。该杂志与十二月党人的刊物同名,以十二月党人五位领袖侧面像作为封面,大量刊登沙皇政府严禁发表的十二月党人回忆录、普希金和莱蒙托夫诗歌等优秀作品。革命民主主义者别林斯基1847年7月3日《致果戈理的信》也首次在《北极星》上发表。杂志通过多种渠道传入俄国,大大激发了俄国人民对沙皇专制制度和封建农奴制的憎恨,引起各阶层读者的强烈反响。

为了迅速反映国内日益发展的革命形势,1857年7月,赫尔岑和奥格辽夫又创办了《钟声》。杂志极力维护人民的权益,大声疾呼农民和土地的解放,公开号召人民同专制政府做斗争。但由于赫尔岑阶级出身的局限,又远离祖国的现实斗争,因而一度曾把希望寄予沙皇和地主“自上而下地”废除农奴制。他曾通过《钟声》上书亚历山大二世,说明与其让农民起义,不如以“理智的方式”进行和平的“经济革命”。赫尔岑这种向自由主义的倒退,受到了革命民主主义者的批评,1859年6月,车尔尼雪夫斯基从俄国来到伦敦会见赫尔岑,指出他的错误,并商讨了行动方针及斗争任务。

在赫尔岑识破1861年俄国农奴制改革的掠夺实质的同时,他很快从风起云涌的农民反抗怒潮中认识到人民革命的巨大力量,彻底抛弃了对沙皇和贵族地主的幻想。他热情支持各地的农民斗争,说他们“干得好极了”;严斥沙皇和地主串通一气残暴镇压农民起义的罪行,通过《钟声》向农民发出激昂有力的革命号召。1861年前后,《钟声》由每月1期增到2—4期,增设“审判”付刊和“大众议场”专栏,发行量达2,500份。不仅在俄国首都,而且在偏远的省份和乡村都有《钟声》的读者;他们竞相阅读,互相传送。它使“一些人奋然猛醒,另一些人胆颤心惊”。《钟声》的威望与日俱增,赫尔岑的影响愈益扩大。连最反动的御用政治家麦谢尔斯基也不得不承认:宫廷贵族“怕赫尔岑比怕政府还要厉害些”。

赫尔岑把1863年爆发的波兰起义视作推翻俄国专制暴政的重要组成部分。为此,他一面为起义筹集资金,印发传单,不遗余力地支持波兰人民的正义斗争;同时,还与派往镇压起义的沙皇军队中的革命组织“俄国驻波军官委员会”取得联系,为该组织拟订具体的行动方案。当自己的革命立场遭到自由派的恶意诽谤时,赫尔岑与他们展开了毫不留情的斗争。他把宣传忍耐、反对暴力的自由派讥为“软体动物一样的人”,指责屠格涅夫像“一位白发苍苍的圣女”效忠沙皇。列宁称赞赫尔岑挺身捍卫波兰自由的勇敢行动是“挽救了俄国民主派的名誉”。赫尔岑在六十年代初坚定地站到革命民主派一边了。

在俄国阶级斗争不断激化,革命运动不断高涨的形势下,赫尔岑越来越认识到国内爆发革命的必然性。他和奥格辽夫在伦敦积极支持俄国秘密革命团体“土地与自由社”的活动,并以《钟声》为宣传阵地,努力扩大该社的革命影响,贯彻其行动方针,公开号召农民“拿起斧头”,举行武装起义。由于沙皇政府加紧迫害革命民主派,六十年代后期的俄国革命运动转入了低潮。赫尔岑虽多方奔走,竭力联合国外各种力量来积极影响国内革命运动,终因形势所迫,于1867年将《钟声》停刊。十年间,赫尔岑为革命鼓动而殚思极虑,成绩卓著。《钟声》共出版245期,合计发行50多万份;总共发表文章两千余篇,其中赫尔岑亲笔撰文约1,200篇。

从1852年起,赫尔岑花了15年时间写成著名回忆录《往事与随想》。这是一部包含日记、书信、散文、随笔、政治和杂感的长篇回忆录。作者自己说这是“历史在偶然出现在它道路上的一个人身上的反映”。在这部宏篇巨著中,赫尔岑通过个人的思索和经历、探求和斗争,向读者展示了十九世纪中叶俄国和西欧社会生活及革命斗争的广阔历史画面,从而揭示了沙皇专制和农奴制度必然灭亡的历史命运。同时,赫尔岑以“血和泪”的炽热感情、抒情的笔调和优美的语言,使这部作品具有巨大的独特艺术感染力,成为俄国和世界文学宝库中一颗闪亮的明珠。

作为一名奋斗不息的坚强战士,赫尔岑在其晚年继续关心着祖国和人民的命运,密切注意俄国及西欧革命运动的发展。1869年赫尔岑写给巴枯宁的《致老友书》,标志他思想发展的又一新阶段,也是他对自己一生的总结。它表明赫尔岑在与巴枯宁彻底决裂的同时,把视线转向了马克思领导的第一国际。

赫尔岑从三十年代中期结识巴枯宁后,彼此一直保持密切交往。当革命实践和历史进程使赫尔岑怀疑自己“过去的革命道路”时,他开始认识到巴枯宁是个“含糊其辞,模棱两可的空谈家”,并严厉谴责巴枯宁所宣扬的无政府主义思想;说这种思想是“极其有害”的。在《致老友书》中,赫尔岑忍痛背弃自己宣传达20余年的“俄国社会主义”理论,认清了俄国农民革命的局限性和资产阶级实质。与此同时,赫尔岑开始理解马克思主义学说的正确性及无产阶级的伟大历史作用,欢迎马克思这位“在社会主义事业上功勋卓著”的人。他虽对“新秩序的建立”充满信心,却没能来得及看到巴黎公社的红旗,而于1870年1月21日病逝于巴黎。不久后,他的骨灰被运到法国南部城市尼斯,安葬在他妻子的墓旁。

列宁说:“尽管赫尔岑在民主主义和自由主义之间动摇不定,民主主义毕竟还是在他身上占了上风”。①他在几十年的不倦探索和斗争中,经历了复杂曲折的道路;他继承了十二月党人的革命传统,展开了革命鼓动的艰苦斗争,在十九世纪俄国革命运动史上占有非常重要的地位。

-

欧·亨利

欧·亨利(O.Henry,1862年9月11日—1910年6月5日),美国短篇小说家。原名威廉·锡德尼·波特。出生于北卡罗莱纳州一个医生的家庭。曾做过药房学徒,放过牛,当过会计、土地局办事员和银行出纳员。后因银行丢失一笔款子,涉嫌被捕,在狱中开始写短篇小说。一生困顿,常与失意落魄的小人物交往,因而能深切理解下层人民的疾苦。他一生写了300多个短篇小说,长于渲染气氛,特别能构思颇具匠心的结尾,这种结尾往往给人以意料之外但在情理之中的感觉,被人称作欧·亨利式的结尾。《麦琪的礼物》、《警察与赞美诗》、《最后一片叶子》、《带家具出租的房间》、《黄雀在后》等都是脍炙人口的著名作品。《麦琪的礼物》通过一对贫穷的夫妇在互赠礼物时的巧合,表现下层人民的贫困以及他们之间真挚的爱情;《警察与赞美诗》写一个流浪汉在寒冬将临之际无处栖身,打算入狱过冬,因此,屡次作案,但警察却不理他,而当他终于醒悟,决心弃旧图新时,警察却无端逮捕了他,作品揭示资本主义社会是非颠倒、黑白不分的现实;《最后一片叶子》以饱含同情的笔触写穷艺术家之间的理解和友谊,塑造了一个舍己为人的老画家形象,作品带有浓郁的感伤情调,颇具感染力。

-

曹雪芹

曹雪芹(约1715年5月28日—约1763年2月12日)清代著名的文学家。名霑,字梦阮,号雪芹、芹圃、芹溪居士。清初满族正白旗“包衣”(奴仆)人。先世系辽东曹氏,降清后做内务府包衣,后随清军入关,逐渐受到康熙帝的宠遇。从曾祖曹玺到祖父曹寅、父辈曹颙、曹頫世袭江宁(今南京)织造,达60年之久,曹寅的两个女儿被选入宫充任王妃,显赫一时。曹雪芹少年时代能诗善画,博览群书,知识深广。雍正初年,其父曹頫因诸皇子谋嗣之争受牵连,获罪免职,家产被抄,家道中落,后举家迁居北京。在北京,曹雪芹只做过一些文墨抄录一类的杂事。晚年,移居北京西郊,生活更加贫困。

他一生经历了曹氏家族由盛及衰的急剧转变的全部过程,对贫富两种生活有极其深刻的认识,对封建社会的罪恶有非常透彻的了解。在此基础上,他创作了长篇小说《红楼梦》(初名《石头记》)。他忍受饥寒困顿的折磨,以十年之力,把一生的深刻的感受和体会诉诸笔端,融和到小说中去。“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常!”《红楼梦》即将告成时,他的爱子染疾夭折。曹雪芹痛苦难言,精神受到沉重打击,一病不起,终于“泪尽而逝”,只遗下一后续夫人和几束残稿。他写就了《红楼梦》的前八十回,后四十回由高鹗所续。《红楼梦》以贾、王、史、薛四大家族为背景,以贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为主要线索,描写了贾家荣、宁二府的兴衰过程,揭露了封建制度的腐朽和必然崩溃的趋势。它全面深刻地展现了我国封建社会末期的政治、经济、文化和生活,是一部伟大的批判现实主义杰作。它以高度的艺术性和深刻思想性的完美融合,使之达到了我国古典小说历史上的最高峰。《红楼梦》问世不久即广为流传,京师更有“开谈不说《红楼梦》,纵读诗书也枉然”之说。该书先后被译成英、俄、法、德、意等文字出版。此后,又有专门研究该书的“红学”盛行。曹雪芹还有其他诗文作品,如《题〈琵琶行传奇〉》、《〈南鹞北鸢考工志〉自序》、《比翼燕歌诀》、《雏燕画诀》、《半瘦燕画诀》等。曹雪芹是一名世界级的文学大师,在文坛上享有很高的声誉,世界人民将永远珍惜曹雪芹留下来的宝贵财富。

-

宋育仁

宋育仁(1857—1931年),清末维新派报刊活动家。四川富顺人。字芸子,号芸岩,晚年号道复。少年即失怙,后随伯父就读于广汉。1875年,张之洞督学四川,创办尊经书院,以钱徐山、王闿运为山长,他与廖平、杨锐、吴之英等12人为首批学生。1879年中举人。1881年,资州知州高培谷创办艺风书院,与蒲莹、廖平、吕翼文同任讲习,在院3年,渐有文名。1886年中三甲第46名进士,授翰林院庶吉士。1889年改任翰林院检讨。1894年4月,以参赞名义随公使龚照瑗出使英、法、意、比四国,并与日本名记者下田歌子等往还。1895年8月回国,在北京参加改良政治团体强学会的活动,为该会都讲,主讲“中国自强之学”。1896年3月,由翰林院编修张百熙保荐回四川兴办商务、矿务。5月奉旨回川,任四川矿务商务总局监督。在重庆设商务局,兴办各类实业公司,并积极筹办报刊。1897年10月上旬,与仁寿杨道南(范九)、巴县潘清荫(季约)和梅际郇(黍雨)等在重庆创办四川第一家近代报刊《渝报》旬刊,自任总理,并发表《学报序例》、《复古即维新论》、《时务论》、《守御论》等重要论文。次年应廖平、吴之英之邀须到成都任尊经书院山长,该报出至第16期后停刊。1898年3月到成都,与廖平等人发起成立蜀学会,并亲自拟定《蜀学会章程》。5月5日,又与杨道南、吴之英、廖平等在成都创办蜀学会机关报《蜀学报》旬刊,仍自任总理,并发表《蜀学会章程》、《原学校》等文章。《蜀学报》实际上是《渝报》的续刊,同年9月出版第13期后因戊戌政变发生而停刊。在其主持下,《渝报》和《蜀学报》成了戊戌变法时期四川地区维新派的重要宣传阵地,对推进四川变法维新运动的发展起到了重要作用。戊戌变法失败后,被罢职回京赋闲。1908年离京,在湖广总督杨士襄幕中任职。辛亥革命后,其老师王闿运任国史馆长,应邀任国史馆修纂。1915年,被袁世凯以“危害民国”罪名令押解回原籍“编管”。1916年,继廖平任四川国学专门学校校长。1920年,被聘为四川省通志局总纂,主修《四川通志》。1931年病逝。著有《周礼十种》(《周官图谱》等)、《问琴阁丛书》、《光绪三大礼赋》、《说文部首笺正》、《时务论》(1887年)、《时务论外篇》(1891)、《采风记》(4卷)、《借筹记》(1895)、《论史学方志》等书。

-

慧思

慧思(515~577)南北朝时代之高僧。武津(河南上蔡)人,俗姓李。世称南岳尊者、思大和尚、思禅师。为我国天台宗第二代祖师(一说三祖)。自幼归佛乐法,心爱法华经,曾持经入冢中读诵,读毕深受感动,对经涕泣,旋梦普贤菩萨摩顶而去,由此,顶上遂隆起肉髻。年十五出家,后参谒河南慧文禅师,得授观心之法,曾因慨叹虚受法岁,放身倚壁,遂豁然大悟,深得法华三昧。乃最早主张佛法之衰微即末法时期者,故确立对阿弥陀佛与弥勒佛之信仰。注重禅法之践行,亦注重义理之推究。北齐天保五年(554),师至光州,不分远近,为众演说,长达十四年之久。其间声闻远播,学徒日盛,嫉其德望或谤难是非者甚多。又师于河南南部之大苏山传法予智顗,智顗为师之众门弟中最为杰出者。陈代光大二年(568)始入湖南衡山(南岳),悟三生行道之迹,讲筵益盛,居止十年,遂有‘南岳尊者’之称。倍受宣帝礼遇,尊称‘大禅师’,故思大和尚,又称思禅师,盖基于此。太建九年,晏然而化,世寿六十三。著作多半由门徒笔记整理而成,如法华经安乐行义一卷、诸法无诤三昧法门二卷、大乘止观法门四卷、四十二字门二卷、受菩萨戒仪一卷等。自撰者有南岳思大禅师立誓愿文一卷。

-

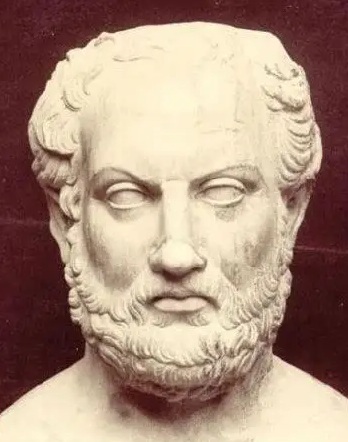

修昔底德

修昔底德(约公元前460~前400),古希腊著名历史学家。其父名叫奥罗拉斯。他们都是雅典公民,家庭在色雷斯沿海地区拥有金矿开采权,属于富裕贵族。修昔底德青少年时代是在雅典度过的,受过良好的教育。当时正值雅典文化和奴隶主民主政治的“黄金时代”,这对他的世界观的形成有重大影响。伯里克利的政治演说、三大悲剧作家的戏剧、希罗多德的历史著作、智者学派的哲学,他都有所了解。公元前431年开始,为了争夺希腊的霸权,以雅典为首的提洛同盟和以斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟,断断续续地进行了长达27年的战争,史称“伯罗奔尼撒战争”。战争的爆发,强烈地震动了修昔底德,他认为“这次战争是希腊人历史中最大的一次骚动。同时,也影响到大部分非希腊人的世界,可以说,影响到几乎整个人类”;修昔底德相信,“这次战争比过去曾经发生过的任何战争更有叙述的价值”,所以,战争一开始,他就留心搜集资料,着手撰写一部历史-《伯罗奔尼撒战争史》。公元前424年,他被选为雅典十将军之一,指挥七艘战舰,驻扎在色雷斯附近的塔勃斯岛。同年,他指挥战舰救援安菲玻里城,但失败了。雅典当局认为他贻误军机,有通敌之嫌,被判放逐。此后二十年里,他大部分时间住在色雷斯,致力于写作《伯罗奔尼撒战争史》。为了解战争的实际情况,他曾亲往各地观察,采取客观的立场,搜集交战双方材料。公元前404年,战争以雅典的失败告终,他受到特赦。公元前403年返回雅典,继续撰写《伯罗奔尼撒战争史》,修昔底德为这部杰出的著作献出了毕生的精力。公元前400年,修昔底德在雅典溘然去世。修昔底德作为一位杰出的历史学家和文学家,对后世产生过巨大影响。色诺芬、老加图、塔西佗等人都不同程度的受到他的影响。历代史学家都高度评价修昔底德对史学的伟大贡献。

修昔底德所著《伯罗奔尼撒战争史》分为8卷,第1卷回溯希腊远古的历史,通称为修昔底德的述古篇;第2、3、4卷记述战争第1至9年的事情(自前431年开始),每卷记述3年,作者亲历的安菲波利斯事件就在第4卷之内;第5卷记述第10至16年的事情,如尼基阿斯和约、米洛斯事件等;第6、7两卷记述第16至19年的历史,主要是对西西里的远征;最后一卷记述第19至21年的历史。这种分法显系出自后世编者之手。

关于这部历史的写作,修昔底德称战争一开始就有了记述这次希腊有史以来最重要的一次战争的想法。公元前424年被逐出雅典之后,他开始置身于交战双方之外,采取更加客观的立场,从旁观察战争的进程。从书的内容看,似乎作者想写战争的全过程,但写到公元前411年就因作者的死亡而中断。另外,书中某些地方只起过渡和衔接作用,明显带有尚未最后加工完成的痕迹。

修昔底德虽然只比希罗多德年轻20岁左右,但他写的史书同希罗多德相比,却可以说代表了另一个时代。从严格的史学观点来看,希腊真正的历史作品只能从修昔底德的史书算起。希罗多德还没有完全脱出只纪录史实的窠臼,他的史书是由许多传说、故事拼合而成;而修昔底德则一开始就有一个完整的计划,而且把历史的真实放在首位。他把一个国家的内部斗争同历史发展联系起来,努力探求历史发展的规律,而不像希罗多德那样强调诸神和妇女等外因的作用。在历史事件的叙述中,修昔底德严格遵守史家的直笔,既不轻易相信传闻的材料,也不因个人的好恶歪曲事实。他很少出面作结论,而是让读者从他的记述中自行作出判断。他既不因被伯里克利放逐而对他有所怨恨,也不因身为雅典公民而对雅典人有所偏袒。由于他记述的是当时发生的事情,所以一般不存在史料问题。对于他的叙述,凡是后来的研究者能用史料检验的部分,都证明是可信的。因此,他的这部著作被认为是有关伯罗奔尼撒战争的第一手的最早也是最翔实可靠的材料。

修昔底德文笔简练而直截了当,有的地方甚至是平铺直叙。他避免用讲故事的记叙手法描写史实,而是用自己的语言复述一些历史人物的演说辞,他认为这样做旨在供人阅读而不是朗诵,是为后代留下历史而不是为了博得眼前人的喝彩。

修昔底德这部史书在发表的当时就受到高度的重视。据古希腊作家卢奇安的说法,希腊著名演说家狄摩西尼曾把此书抄写8次。古希腊历史家阿里安诺斯,罗马历史家萨卢斯提乌斯、塔西佗都对他的作品有所借鉴。在近代,从1502年它的第一个编订本问世以来,它的译本在不少国家已成为古典读物。1960年,中国出版了此书自英译本转译的中文译本。

-

屈大均

屈大均(1630—1696),初名邵龙,又名邵隆,号非池,字骚余,又字翁山、介子,号菜圃,汉族,广东番禺人。 明末清初著名学者、诗人,与陈恭尹、梁佩兰并称“岭南三大家”,有“广东徐霞客”的美称。曾与魏耕等进行反清活动。后避祸为僧,中年仍改儒服。诗有李白、屈原的遗风,著作多毁于雍正、乾隆两朝,后人辑有《翁山诗外》、《翁山文外》、《翁山易外》、《广东新语》及《四朝成仁录》,合称“屈沱五书”。

屈大均生于1630年(崇祯三年)10月10日,儿时随入赘邵家的父亲居住在南海县西场(即今之广州荔湾区西场)。1645年(顺治二年),随父亲归原籍番禺,恢复屈姓,更名大均。早年受业于陈邦彦门下,1645年(顺治二年)补南海县生员。

1646年(顺治三年)清军陷广州。1648年(顺治五年),屈大均参加其师陈邦彦以及陈子壮、张家玉等的反清斗争,同年失败。后至肇庆,向南明永历帝呈《中兴六大典书》,授以中秘书,不久因父殁急归。

早年受业于陈邦彦门下,深受其思想的熏陶。曾参与陈邦彦等人发动的抗清斗争,并在陈等人遇害后冒着风险收敛他们的遗骸。其后,为避免清廷的迫害,他入寺庙削发为僧,并将居所命名为“死庵”以示誓死不臣服清廷之意。其间,他以化缘为名奔走各地积极参与反清活动,并曾遣人送情报给抗清名将郑成功,欲引导郑的舟师沿海路进攻南京。

1656年(顺治十三年),以化缘为名开始云游四海,奔走吴越、幽燕、齐鲁、荆楚、秦晋大地,北游关中、山西,入会稽至南京谒明孝陵,又上北京,登景山寻得崇祯死所哭拜,与顾炎武、李因笃、朱彝尊等交往。又东出山海关,留意山川险阻,暗图复业。他在辽东凭吊袁崇焕督师故垒,写下《出塞》及《塞上曲》等曲。返回关内后,积极游走于齐、鲁、吴、越之间,在会稽与魏阱、祁班孙等秘密联络郑成功,后张煌言率军沿江而上,克芜湖,取徽、宁,下州县三十余。

1660年(顺治十七年)秋,屈大均访南京,与朱彝尊同游山阴,参加祁氏兄弟的抗清活动。1662年,魏阱、钱瞻百、钱缵曾、潘廷聪等被杀于杭州,祁班孙遣戌宁古塔,大均避居桐庐。

1673年(康熙十二年),平西王吴三桂以蓄发复衣冠为号揭竿反清,屈大均赴桂参与其事,被委为广西按察司副司监督孙延龄军。未久,他因洞悉吴三桂借反清之名而行争霸割据之实的用心,遂托病辞职返回广东。

1674年(康熙十三年),台湾还归清廷之后,屈已停止反清活动,移志于对广东文献、方物、掌故的收集编纂,编成《广东文集》、《广东文选》。而为时人敬佩的是,他不顾清廷的禁令,撰写了《皇明四朝成仁录》,为明末清初的抗清志士歌功颂德,在明末的遗民中引起较大的反响。他并著述《广东新语》,记述广东的天文、地理、矿藏、草木、动物、文化、民族、习俗等方面的资料,被认为是一部史料价值甚高的广东地情书。屈大均的诗歌创作风格明快,是岭南诗界“三大家”之一,对近代的岭南诗风有着较大的影响。晚年的诗作大多流现出反清斗争的情愫。

1696年(康熙三十五年)6月27日,他在家乡病逝。死后,因其所著《皇明四朝成仁录》被人举报有反清情绪,雍正、乾隆两帝分别下令彻查并焚毁该书。

-

何炳松

何炳松(1890年10月18日—1946年7月25日),字柏丞,浙江金华人。中国近现代史上著名的史学家、教育家、出版家。 何炳松早年留学美国,1916年获得硕士学位归国后,任北京高等师范学校史地部教务主任、浙江省立第一中学校长等职。他的著译作《新史学》即成于此时。1924年6月,何炳松应王云五先生之邀,出任商务印书馆百科全书委员会第五系主任。1928年,改任商务印书馆编译所副所长。次年,担任商务印书馆编译所所长及东方图书馆副馆长。此时,何炳松还主编《中学史学丛书》、《教育杂志》等书刊,兼光华大学、大夏大学教授。 从1924年进入商务印书馆至1935年离开,何炳松在编辑出版领域做出了巨大的贡献。在商务印书馆工作期间,他具体负责了《大学丛书》、《宛委别藏》、《四部丛刊》续编、《四库全书珍本》初集、《万有文库》二集、《丛书集成》等大型丛书的编辑出版。这些丛书的编辑出版,特别是一些古籍文献的整理出版,具有很高的学术价值,得到了出版界的广泛认可和肯定。 商务印书馆时期也是何炳松的学术鼎盛时期。他在《民铎杂志》、《东方杂志》、《文化建设》、《史地丛刊》等杂志上发表了40余篇学术论文。同时,计有《新史学》、《中古欧洲史》、《近世欧洲史》、《历史教学法》、《历史研究法》、《西洋史学史》、《通史新义》、《浙东学派溯源》、《秦始皇帝》、《初中外国史》、《高中外国史》等20余部专著、译著由商务印书馆先后出版。这些著作或致力介绍、传播西方史学理论,或注重于发掘中国传统史学的精微,在20世纪三四十年代的中国史学理论界具有相当的影响,奠定了他作为著名史学家的地位,被誉为“中国新史学派的领袖”。 1935年何炳松受聘任国立暨南大学校长,后期曾兼任东南联合大学筹委会主任。抗战胜利后不久,受命改任国立英士大学校长。1946年7月25日逝世于上海中华学艺社,墓葬金华城北道院塘。

-

钱基博

钱基博(1887—1957),字子泉,又字哑泉、子潜、潜夫,号老泉,又号潜庐,江苏无锡人,近现代著名学者,学贯四部,擅长集部之学。青年时曾参与江西司法改革和无锡辛亥革命,二次革命后退出政界,专心教学著述,先后任教多所学校,笔耕舌耨40余载。

钱基博是近代著名的国学大师、教育家,著述兼及四部,旁涉百家。然而,与钱基博厚重的学术思想成反差的是,很长一段时间,钱基博只是作为学贯中西、享誉当代的大学者钱锺书的父亲出现在钱学论著中,被一笔带过,其人其学几近湮灭。近三十年来,随着钱基博著述的整理出版,钱基博生平史、学术史的研究也日渐增多,尤其是对《现代中国文学史》的研究最为突出。钱氏论学,喜作“解题”,诸如《〈文史通义〉解题及其读法》、《〈老子〉解题及其读法》、《读子卷头解题记两种》、《〈古文辞类纂〉解题及其读法》等。本诸“知人论世”,“解题”先论作者生平、学行,再对书题作考据性的解诂,最后对全书的主旨及历代学人的评价等做一提要钩玄。本文略仿钱氏“解题”体,试图较为清晰地论述钱基博在《现代中国文学史》中展现的对“现代”、“文学”、“文学史”的阐释,及随着时代的推移,学人对钱基博这种“现代文学史”观的反思。

1913年任无锡县立第一小学文史地教员。1918年任无锡县立图书馆馆长。1920年后任吴江丽则女子中学国文教员、江苏省立第三师范学校(现无锡高等师范学校)国文与经学教员及教务长。1923年后历任上海圣约翰大学国文教授、北京清华大学国文教授、南京中央大学(1949年改名南京大学)中国语文学系教授、无锡国学专修学校(现苏州大学)校务主任、光华大学(今华东师范大学)中国文学系主任及文学院院长等职。1937年,中国抗日战争爆发,历任浙江大学中文系教授、湖南蓝田国立师范学院(现湖南师范大学)国文系主任、南岳抗日干部训练班教员。1944年,倭寇犯湘,钱基博大义留守师范学院,王耀武苦劝无果,不得不强行将钱老转移。1946年抗战胜利后,任武汉华中大学(今华中师范大学)教授。1957年11月30日去世。近代整理出版《钱基博国学必读》。

钱基博先生是一位国学大师,也是一位富有思想的教育实干家。在44年的一线教学生涯中,他始终坚持以社会、学术、道德和教师为中心,以培养“现代世界之中国公民”为目标,以“人文主义”教育为核心,以国学教育为主要阵地,致力于在现代教育体制下践行古代教育精神,为国家培养了许多“读书的种子”,给我们留下了一份宝贵的文化遗产。本文从文化视角出发,以历史唯物主义为指导,采用文献、访谈、比较和跨学科的研究方法,对现有的资料进行搜寻与耙梳,通过对钱基博个人作品和对其研究现有学术成果的研读,全面阐释钱基博教育思想产生的个人背景和主要来源,力图对钱基博的主要教育实践做一个较全面的回顾,并在此基础上,剖析其教育思想的价值取向、教育宗旨和目标,探讨其教育思想与实践的特征和对当代人文教育的启示。

-

吴师道

吴师道(1283—1344),字正传,婺州兰溪(今属浙江)人。早年读宋儒真德秀遗书,深受影响。少时与许谦同师金履祥,登至治元年(1321)进士第,授高邮县丞,再调宁国路录事,乱兵过境,唯吴师道敢弹压之。会大旱,共筹得赈灾粮7万7千余石,30余万饥民赖以存活。廉访使荐于朝,以疾辞归。后至元元年(1335)迁池州路建德县尹,有惠政。以中书左丞吕思诚、侍御史孔思立荐授国子助教,不久升为国子博士。执教一本朱熹之旨,而遵许衡成法。至正三年(1343)以丁忧南还。次年江浙行省请吴师道主持省试,吴师道因病未成行,并上书请致仕。朝廷准其以礼部郎中致仕,命未至而卒于家。

早年喜记览,工词章,才思涌溢,二十岁之后,攻读真德秀之书。他与黄溍、柳贯、吴莱等相与往来唱和,诗文有法度。其文多阐释义理,排斥释、老,笃守师传。黄溍在其文集序中称赞他的文章“剖析之精,援据之博,议论之公,视古人可无愧”。他主张诗人应亲历其境,认为“作诗之妙,实与景遇,则语意自别”,又非常推崇陶渊明诗,论诗不拘一格,说即使卢仝奇怪,贾岛寒涩,也自成一家(均见《吴礼部诗话》)。胡应麟对他的诗评价颇高,认为他的五言古诗“清新峭拔,一洗纤靡议论之习”,“七言古最长,《十台怀古》诗,气骨铮铮,时咸脍炙”,五言律诗佳句“整丽有格”,也指出他的诗歌的不足,五古“字句间有离去者,较之当行,不甚合耳”,五律“全首完善者稀”。吴莱极为推重他,曾赠诗说:“恢奇俊伟莫子若,便可上拂句陈垣。”他答诗说:“丈夫穷达岂所论,要以不朽垂乾坤。”其抱负不仅在诗,可是近四十岁才得为县丞,所以诗中每有不得意的感叹,如《秋怀》,“微官”二字在其诗中频频出现。其诗内容较丰富,有身世之感、民间疾苦、题咏赠别、闺情、怀古、写景等等,风骨遒上,意境亦深。胡应麟欣赏他的古体,其实他的七律也具功力,如《赤壁图》、《野中暮归有怀》,前者颈联“丈夫不学曹孟德,生子当如孙仲谋”,沿用前人语言组成对仗,极为巧妙,后者意境凄凉而深沉。著有《吴礼部诗话》一卷,《敬乡录》十四卷,另有《战国策校注》十卷,诗文集传有《吴礼部集》二十卷,附录一卷,有黄溍序。诗九卷,文十一卷。生平事迹见集中附录张枢《元故礼部郎中吴君墓表》、杜本撰《墓志铭》,《吴先生碑》(《宋文宪公全集》卷三○)、《元史》卷一九○、《金华贤达传》卷一○、《金华先民传》卷二、《(万历)金华府志》卷一六、《元儒考略》卷三、《两浙名贤录》卷四、《宋元学案》卷八二、《新元史》卷二三五。

-

郭璞

郭璞(276年-324年)字景纯。河东闻喜(今属山西)人。好经术,博学有高才,但口讷不能言论。初为临沮长,常游境内清溪山。 《游仙诗》中“青溪一千仞,中有一道士”即咏此。永嘉末年,海内将乱,郭璞先卜之,投策而叹,率亲暱十余家南来渡江,避地东南。所作《流寓赋》即记此段行程。既过江,宣城太守殷祐引为参军。后殷祐迁石头督护,郭璞随往。王导见而深重之,引为参军。晋元帝即位,郭璞于太兴元年(318)奏《南郊赋》,元帝见而嘉之,以为著作佐郎。又命他与王隐共撰《晋史》。顷之迁尚书郎。时司马绍以太子之重位居东宫,与温峤、庾亮并有布衣之好,郭璞亦以才学见重,位与温、庾相埒,时人美之。永昌元年(322),以母忧去职。不久,大将军王敦起为记室参军。郭璞因劝阻王敦谋反,被害。王敦事平,被追赠弘农太守。故世又称郭弘农。

郭璞为人不修威仪,性格轻易。形质颓索,纵情嫚惰,嗜好酒色,时或过度,而有醉饱之失。 但博学有通才。好古文奇字,妙于阴阳历算。尝从精于卜筮之术的郭公受业,得秘传真法,由是得以精通五行、天文和卜筮之学。 前后筮验六十余事,名为《洞林》。 又抄京费诸家要最,更撰《新林》十篇、《卜韵》一篇。时人或讥笑他的卜筮,他便著《客傲》作辩难。实际上他常借卜筮形式,隐晦曲折地表示对时局的看法。他的谏元帝减轻赋敛,劝温峤、庾亮起兵讨伐王敦等等,都是这样。 他在古文字学和训诂学方面具有颇深的造诣,曾注释《周易》、《山海经》、《尔雅》、《方言》、《穆元子传》及《楚辞》等古籍,对后代影响极大,是我国著名的文字训诂学家。

郭璞尤善属文,所作诗、赋、诔、颂数万言,惜已散失。诗赋成就相当可观,史称其“词赋为中兴之冠”(《晋书·郭璞传》)。 以《游仙诗》、《江赋》等作品最为著名。钟嵘《诗品》将他列为中品,说他“宪章潘岳,文体相辉,彪炳可现。始变永嘉平淡之体,故称中兴第一”,说明他在晋宋诗风的转变中起过重要作用。 《隋书·经籍志》著录有《晋弘农太守郭璞集》十七卷,已佚。明人张溥辑有《郭弘农集》二卷,收入《汉魏六朝百三家集》中。

-

李安宅

李安宅 (1900年3月31日-1985年3月4日),社会学家、民族学家、宗教学家。1900年3月31日生。河北省迁西县人。现任四川师范学院教授、副教务长和外语系系主任,四川省政协委员,北京西藏佛学研究会理事,中国社会学会顾问,中国民族研究学会理事、顾问,中国人类学会顾问,四川民族研究学会副理事长等职。1929年于燕京大学毕业,取得学士学位。1934年赴美国加里福尼亚大学人类学研究院读书。曾到美国中部祖尼母系社会作调查,写出《Zuni:SomeObservationsandQueries》(1937年,美国人类学杂志出版)。翌年,进耶鲁大学研究院人类学系读书。同年夏,赴墨西哥考察少数民族区乡村教育。1936年回国任燕京大学社会学系讲师。1938年至1941年赴甘肃夏河县拉卜楞藏族区,对喇嘛生活和寺院制度,藏族宗教的历史概况、典藉教派、教义、重要寺院、主要神佛等作了详细的记载。同时,对藏族区的历史、地理、文化、教育、政治、经济情况进行了研究。将研究所写论文在当时的《新西北》、《蒙藏月刊》等刊物上陆续发表。1941年至1947年,任华西大学社会学系教授、系主任,创办华西边疆研究所,还于1943年到西康南北两路考察过藏族寺院。1947年,去美国耶鲁大学研究院人类学系任名誉讲师,讲授“藏族文化”。在此期间,编写成《藏族宗教之实地研究》(后因回国未能发表)。1948年赴英国考察。翌年回国仍任华西大学教授。解放后,于1950年至1955年参加解放军进驻西藏,先后任昌都解放委员会文化组组长、拉萨解放军藏文藏语训练班教育长等职。1956年调西南民族学院任副教务长兼民族政策教研组组长。1961年调四川师范学院任副教务长兼外语系系主任。将在美国写的《藏族宗教之实地研究》英文稿译成中文出版。1985年3月4日在成都去世,享年85岁。主要著作有《美学》(1934年,世界书局出版)、《意义学》(1934年,商务印书馆出版)、《英汉对照社会学辞汇》(合编,1938年,北平友联社出版)、《社会学论集》(1938年,燕京大学出版部出版)、《人生、家庭、社会》(1944年,中国文化服务社出版)、《社会科学与真知》(1944年,中华书局出版)。主要论文有《由北平谈起》(1939年《现代评坛》第12——15期)、《西藏系佛教僧教育制度》(1940年《海潮音》第21卷)、《拉卜楞寺的僧官及各级职员的类别》(1940年,《债善》半月刊第1卷第2期)、《拉卜楞寺概况》(1941年,《边政公论》,第1卷第2期)、《论信仰与宗教》(1942年,《华文月刊》,1卷1期)、《回教传入中国与“回族”问题》(1943年,《华文月刊》,第2卷第2、3期)、《喇嘛教育制度》(1943年,《大学月刊》,第2卷第8期)、《西康德格之历史与人口》(1946年,《边政公论》,第5卷第2期)、《论创化教育》(1946年,《大中》杂志,第1卷4期)。主要译著有《交感巫术的心理学》(原著者:弗兰柔,1931年,商务印书馆出版)、《知识社会学》(1944年,中华书局出版)。

-

滑寿

滑寿(1304—1386),元代著名医学家。字伯仁,一字伯本,号撄宁生。原籍河南襄城,先迁仪真(今江苏仪征),后迁居余姚。学儒于韩说,善文能诗。学医初从王居中攻《素问》、《难经》,订正《素问》,按脏象、经络、脉候、病能、摄生、论治、色脉、针刺、阴阳、标本、运气、荟萃12项类聚经文,集为《读素问钞》。订误、疏义《难经》,撰《难经本义》。复取诸家所长,医术锐进。后从高洞阳学针灸,确定人体647个穴位,能用针砭法治疗难产等多种病症。精于诊而审于方,针灸、药剂并用,尤长妇科。尝谓“医莫先于脉”,撰《诊家枢要》,类列29脉,颇有发挥。又采《素问》、《灵枢》等经穴专论,著《十四经发挥》,后为针灸取穴依据。所著《麻疹全书》提出用检查“口腔黏膜斑”诊断早期麻疹患儿,较欧洲人“科氏斑”发现早几个世纪。晚年自号撄宁生,容色仍如童孺,好饮酒,83岁卒。尚著有《撄宁生要方》、《痔瘘篇》、《滑氏脉诀》、《撄宁生补泻心要》、《滑氏方脉》、《滑氏医韵》、《滑伯仁正人明堂图》等。今余姚龙泉山有滑寿亭,余姚镇有滑寿路。

-

卢铸之

卢铸之(1876~1963),名禹臣,晚号金寿老人。四川省德阳市人。出身于中医世家。少年时先随其姑父清代德阳著名儒医颜龙臣学文学医,曾与光绪末年四川状元骆元骧为学馆师兄弟。卢铸之曾中秀才,经史子集根底深厚,因见八股文不能济世,加之体弱多病,故弃举子业而发奋学医。卢氏资质聪颖,好学深思,为开扩其视野,使之学有所成,其师颜龙臣于清光绪中叶,又亲率卢氏赴成都拜清代名医郑钦安先生为师。其后,卢氏随郑钦安学医达11年之久。

业成,乃遵师命游历四方,足迹遍及全国20余省,一面用其师所授之法为患者除疾,一面考察各地人体体质状况、生活习惯、水土气候,研究各种药物的栽培、炮炙、性味、功用及其相互关系,历时3年。返回成都后,始于光绪末年开设“养正医馆”而悬壶成都。

卢铸之从医70余年,医术精湛,中医临床各科学验俱丰,治病疗效卓著、数愈危急、岁无虚日。尤其值得称颂的是,他继承祖辈和郑师医德遗风,患者无论贫富,均一视同仁,悉心诊治。尤为可贵之处,还在于卢氏能毫无保留地将其一生的宝贵经验献之于卢铸之治学严谨,一生致力经典著作和颜、郑二师学术理论和学术思想的研究。他兼收并蓄,锐意图强,敢于创新。他强调人生立命在于以火立极,治病立法在于以火消阴,擅长运用姜(生、干姜)、桂(桂枝、肉挂)、附(生、熟附子)等辛温扶阳重剂,从而在学术上自成一家,在医林中独树一帜。他30余岁就被时人尊称为“卢火神”而钦誉巴蜀内外。齐白石曾为之镌刻“金寿老人”名章馈赠。解放后。卢氏曾被提名调北京中国中医研究院任职,但他因年高力衰,而恳辞未任。1958年他受聘于四川省委党校医院,定为卫级一级。

卢铸之学识渊博,寝馈于《周易》、《内经》、《难经》、《神农本草经》及仲景、钦安立法处方之旨趣,旁及诸家之学,兼取所长,又颇多新的见解,熔古今于一炉,积数十年之识见,著有《郑钦安先生医书集注》、《金匮要略恒解》、《卢氏医学心法》、《卢氏临证实验录》、《本经药性配合阐述》等著作,并撰有《卢氏治疗肿痨的理论方法》、《卢氏对症瘕痞块的理论研讨》、《子宫瘤癌论治》、《心脏病论治》、《水肿论治》、《感冒论治》、《附片之用法》等百篇论文。

-

吴三桂

吴三桂(1612年6月8日—1678年10月2日),字长伯,江南高邮人。其父吴襄,为明崇祯初锦州总兵。三桂武举出身,授都督指挥。长山之战,吴襄“拒战不力”,被朝廷下狱。遂提升三桂为总兵,守宁远。松山之战三桂兵败,被贬三级,仍令守宁远。李自成进兵北京时,崇祯加封三桂为平西伯,命他入京戍卫。吴三桂率大兵到丰润,京城已破,便逃回山海关。李自成送来吴襄的劝降书及犒银四万两,招他入京,他接受犒银,却又屯兵九门口,然后入京。走到滦州,闻父亲被囚,家产被抄,爱妾陈圆圆为刘宗敏掠去,一怒而回山海关,击破李自成所派的两万守关人马,遣副将杨珅等向多尔衮请救兵。多尔衮立即答应进兵。李自成得知吴三桂降清,亲率二十万大军讨吴三桂,时清军已到离山海关只十里的一片石,打败了唐通守军,进入山海关。吴三桂剃发归降。李自成与吴三桂在山海关一仗,被多尔衮派阿济格等以两万精兵突然袭击,李自成意料不到,被吴三桂和清兵战败。多尔衮就这样借取吴三桂的力量,夺取了农民革命的果实,轻而易举的使顺治成了中国皇帝。而吴三桂却被顺治授与平西王。受命西讨李自成,随阿济格攻进西安。自成败走武关,退到武昌,被清兵穷追不舍。自成率二十骑上山,被乡勇所害。顺治九年(1652)吴三桂与李国翰进兵四川,拔重庆、攻成都,明将刘文秀弃城走,又克嘉定。顺治十四年(1657)。吴三桂进兵贵州,攻克贵阳,击败明将白文选、李定国。顺治十八年(1661)吴三桂追南明军至缅甸距缅甸都城六十里,缅甸被迫献上永历帝朱由榔及其母、妻,被吴三桂将由榔父子绞死。康熙六年,因“三藩”势大,康熙决定削藩,吴三桂被迫反清,自号周王天下都招讨兵马大元帅,留发,易清服,树白旗。康熙十三年(1674)吴三桂称周王元年,据有云南、贵州、湖南三省之地。四川、广西、福建、河北亦相继反清。康熙十五年(1676)尚之信、耿精忠投降,三藩只剩下吴三桂一藩了。康熙十六年(1677)岳乐攻下长沙,十七年岳乐又克平江、湘阴,三桂部将林兴珠率水师投降,茶陵等十二城又被清军攻下。吴三桂见大势已去,于是年三月匆匆在衡州称帝,改元昭武。八月吴三桂病死。年六十七岁。

-

孙家振

孙家振(1864~1940年),字玉声,别署警梦痴仙、海上漱石生、漱石生等。上海人。家道富有,性好冶游和远游。二十九岁起以报刊编辑和小说写作为职业。先后主编、编辑、创办过的报刊有《新闻报》、《申报》、《舆论时事报》、《采风报》、《笑林报》、《新世界报》、《大世界报》、《繁华杂志》、《七天》、《俱乐部》,是我国近代早期著名报人之一。又曾组织文艺社团萍社和鸣社,并任社长。抗战期间四处飘零,死于他乡。其著作甚富,仅长篇小说即达三十余种,如《海上繁华梦》、《续海上繁华梦》、《如此官场》、《海上十姊妹》、《海上燃犀录》、《指迷针》、《机关枪》、《仙侠五花剑》、《九仙剑》、《飞仙剑侠》、《金陵双女侠》、《夫妻侠》、《金钟罩》等。其中以《海上繁华梦》影响最大,是近代狭邪小说的代表作之一。其他作品尚有《沪壖话旧录》、《退醒庐笔记》等。生平事迹见严芙孙《全国小说名家专集·海上漱石生》(1923年8月上海云轩出版部出版)、郑逸梅《清末民初文坛轶事·孙玉声珍藏李伯元遗印》(1987年2月上海学林出版社出版)等。

-

陆侃如

陆侃如(1903年11月26日-1978年12月1日),古典文学研究家。字衔庐。出生于江苏省海门县。1920年进入北京高等师范学校学习。1922年考入北京大学。次年刚刚20岁即出版了《屈原》一书(上海东亚图书馆),发表了《宋玉评传》(《小说月刊》,第17卷号外)。1925年又完成了《乐府古辞考》,还在《努力周报》、《学灯》、《晨报副刊》、《国闻丛刊》等报刊上发表了《宋玉赋考》、《屈原生卒考证》等学术论文10多篇,并同时开始《中国诗史》的写作,崭露才华。1927年毕业于清华大学研究院。随即到上海中国公学大学部任中国文学系主任,同时在复旦大学、暨南大学中文系任教。1930年,出版了《中国诗史》(与夫人冯沅君合作,1956年再版),1933年,出版了《中国文学史简编》(与冯沅君合作)。1932年秋,赴法国巴黎大学文学院,入博士班学习三年,于1935年秋获文学博士学位。由于向慕十月革命后的苏联,绕道莫斯科经西伯利亚回国。归国后,应燕京大学之聘,执教中文系,并兼系主任。抗日战争爆发后,南下云南,四川,先后执教于中山大学、东北大学,兼任过中文系主任、文学院长等职,直至抗战胜利。其间,在重庆加入抗敌协会,任理事,同时从事繁重的《中古文学系年》的研究考订工作。1946年随东大迁回沈阳,1947年因思想进步被国民党反动当局列入黑名单,被迫转赴青岛山东大学任教。在以后两、三年中,积极支持学生的革命活动,阅读革命报刊。青岛解放后,先后被任命为山东大学图书馆馆长,校务委员会副主任委员、山东大学副校长,并陆续兼任《文史哲》编委主任、山东省人民代表等职。1953年后,相继担任全国政协委员、全国文联委员,全国作协理事、《文学研究》编委等。1956年加入九三学社,任中央常务委员。在这几年中,除发表了10多篇论文外,主要致力于用新的思想观点来修改《中国诗史》和《中国文学史简编》两书,分别于1956、1957年由作家出版社再版。后者是解放后用新的观点和方法写成的第一部系统的中国文学史。1958年—1964年间,在山东大学除担任汉魏六朝的基础课和《文心雕龙》选修课外,还担任培养研究生、进修教师和本校青年教师的工作。1970年前后,先后参加《杜甫诗选》、《韩非子选注》、《刘禹锡诗文选注》的编写工作。晚年论著《与刘大杰论杜甫信》(1976年),被誉为《文史哲》复刊后六年来所发质量最高的文章之一。其一生对《楚辞》的研究,为学术界所公认,在历史上有重要贡献,在古典文学研究中产生了重要影响。治学特点是,不发空论,而是用详尽的事实说话。1978年12月病逝。主要著作还有《中国古典文学简史》(1957年,中国青年出版社出版,次年又由外文出版社出版了英文版和捷克文版)、《楚辞选》(1957年,古典文学出版社出版)、《中国文学理论简史》(作为教材印发)等。主要论文还有《关于文学理论遗产学习的意见》、《如何批判继承文学理论遗产》、《诗歌创作的金光大道》等。

-

哈里森

简·艾伦·哈里森(Jane Ellen Harrison,1850年9月9日-1928年4月15日),西方古典学历史上里程碑式的人物,剑桥学派“神话一仪式”学说的创立者;英国维多利亚时代的文坛女杰,同时也是现代女权主义的学术奠基人之。她广涉古典学、考古学、人类学、语言学、美学、神话学、历史学等诸多学科,掌握了包括德语、拉丁语、希腊语、希伯来语、波斯语、俄语等在内的十六种语言。著述宏富,已翻译成中文的有:《希腊宗教研究导论》(Prolegomena to the Study of Greek Religion,1903)、《古希腊宗教的社会起源》(Themis:A Study of the Social Origins of the Greek Religion,1912)等。

-

郑兴裔

郑兴裔(1126年-1199年)初名兴宗,字光锡,开封(今属河南)人。徽宗郑皇后外家三世孙。绍兴四年,以后恩授成忠郎,监潭州南岳庙,除干办祗候库,充昭慈圣献皇后攒宫内外都巡检使。十一年,除镇江府提辖榷货务都茶场。二十年,为秀州兵马钤辖。二十五年,改宣州兵马钤辖。三十一年,授平江府兵马钤辖。隆兴元年,为江东路兵马钤辖。乾道三年,改福建路兵马钤辖。七年,除福建提刑,加领高州刺史。八年,除成州团练使。九年,迁江州观察使,除两浙东路提刑。淳熙元年,改两浙西路提刑、江东路提刑,请祠归里。召知门事,兼提举皇城司公事,迁枢密院副都承旨。四年,奏请录用赵鼎、岳飞子孙。丁母忧。六年,服阕,起复故官,抗论时政得失。八年,除均州防御使。九年,召为国信使,使金还,迁潭州观察使。十一年,授枢密院都承旨,知庐州府,兼淮南西路总领财赋制置安抚招讨大使。十五年,知扬州。绍熙二年,召赴行在,提举醴泉观,奏请录用刘过。三年,奏请擢用陈亮。孝宗卒,充明堂大礼都大主管大内公事。庆元元年,知明州。四年,奏请弛伪学之禁、追复赵汝愚官职。五年,拜开府仪同三司、特进、上柱国、少师、武泰军节度使,致仕,筑退庵於赐第。卒年七十四,谥忠肃。兴裔喜读白居易《长庆集》,诗必取法。立朝多正论,《四库全书总目》卷一五八称其“《请起居重华宫》及《论淮西荒政》诸疏,词意剀挚”。著有《退庵集》三十卷、《四朝奏议》三十卷,已佚。其后裔郑起泓等辑其遗文,题为《郑忠肃公奏议遗集》,有清康熙三十二年刊《郑氏六名家集》本、《四库全书》本。《全宋文》卷四九九○至四九九二录其文三卷。事迹见周必大《武泰军节度使赠太尉郑公兴裔神道碑》(《文忠集》卷七○)、《宋史》卷四六五本传。其孙郑竦编有《郑忠肃公年谱》。

-

卡尔·洛维特

卡尔·洛维特(Karl Löwith,1897年1月9日—1973年5月26日),德国哲学家,犹太裔基督徒。1897年1月9日生于慕尼黑,一个富裕的信仰犹太教的犹太中产家庭,后来自己改宗基督新教。1914年从军,参加第一次世界大战。在意大利作战时,负伤被俘两年。1918年,因为战俘交换计划,回到德国。两个月后,进入慕尼黑大学就读,因为听到韦伯《学术作为一种志业》的演讲,决心钻研哲学。1919年转学,前往弗莱堡,投入胡塞尔门下。当时担任胡塞尔助理的马丁·海德格尔,对他有很大的影响力。1923年,以关于尼采的论文得到博士学位。

1928年,他完成就职论文,开始在马堡大学教书。1931年得到正式教职,担任哲学讲师。1933年,希特勒上台,犹太人开始遭受迫害。

1934年到1936年间,洛维特得到美国洛克斐勒基金会的奖学金,前往意大利。

1936年,意大利法西斯党开始迫害犹太人,下令外国籍的犹太人必须在半年内离境。他往日的同学,日本哲学家九鬼周造,帮他在日本仙台的东北帝大找到讲座,邀请他前往日本。洛维特夫妇在那不勒斯搭上日本诹访丸邮轮,前往日本,途中曾在台湾短暂停留,访问了基隆与台北。

1941年,在田立克与尼波尔(Reinhold Niebuhr)的帮助下,洛维特由日本前往美国,任教于麻州哈特佛神学院(Theologishes Seminar in Hartford)。在他们夫妇到达美国后不久,日本偷袭珍珠港,太平洋战争开始。

1949年,洛维特至纽约社会研究新学院任教。

1952年,汉斯-格奥尔格·伽达默尔邀请他回到德国海德堡大学哲学系任教,与他往日的老师马丁·海德格尔成为同事。洛维特批判海德格在二次大战期间支持纳粹党的态度,1953年出版《海德格尔:贫瘠时代的思想家》。

1964年退休,1973年5月26日过世。

-

罗尔纲

罗尔纲(1901年1月29日—1997年5月25日),中国历史学家。广西贵县人。生于1901年 1月29日(清光绪二十六年十二月初十)。1930年中国公学毕业后,先为校长胡适整理其父遗稿,后在北京大学文科研究所考古室、国立中央研究院社会科学研究所工作。中华人民共和国成立后,1950年在南京举办太平天国起义百周年纪念展览会,旋主持南京太平天国史料编纂委员会,筹建太平天国历史博物馆。他虽于1954年调到近代史研究所,但至1964年方回北京。1958年参加中国共产党。历任第二届、第五届全国政协委员。

罗尔纲初从胡适学考据,学习西方科学方法。继入北大考古室,考订金石,深受乾嘉学派特别是钱大昕精微缜密考据方法的影响。他治学善于独立思考,敢于打破成说。《水浒传真义考》、《李秀成伪降考》、《洪大泉考》、《清朝统治阶级诬蔑太平军杀人放火奸淫掳掠考谬》、《太平天国史料里第一部大伪书〈江南春梦庵笔记〉考伪》等名篇,便是由此得来。1937年第一部著作《太平天国史纲》出版,被评为"具备时、地、人条件的好著作"。此后著作日多,而始终自视阙陋,经常检查并欣然改正错误,提出"以我为的",请求批评,为百家争鸣起到了表率作用。

罗尔纲在史学上的贡献主要有:①将现代科学的假设演绎方法同乾嘉学派的考据方法融合起来,在辩证唯物论指导下,形成了历史研究的新考证方法。②改造中国古代纪传体,创造了以叙论、纪年、表、志、传五部分组成的综合体史书新体裁。③在太平天国史的研究中,为解决《李秀成自述》真伪的疑案,提出一种用八法鉴定字迹的新方法,以清除太平天国史中的伪史料。④建立太平天国历史博物馆,发掘、编纂太平天国文献和资料,为研究打下了坚实的基础。⑤在他带领下,新一代有创见的史学家开始拓展太平天国史这一领域。⑥论证了太平天国革命是反封建反侵略的农民战争,遂为近代中国社会是半封建半殖民地性质,近百年中国革命是民族民主革命提供了一个证明。

罗尔纲所著论文四百余篇,著作四十余种,约八百万字。编纂太平天国文献资料,约三千万字。代表作有:《金石萃编校补》、《绿营兵志》、《湘军兵志》、《太平天国史论文集十集》、《困学集》、《李秀成自述原稿注》、《太平天国史》、《水浒传原本·著者及其影响》、《罗贯中水浒传原本》等。1986年是罗尔纲从事学术研究六十周年,广西和南京举行了庆祝会,海内外学者也编有《罗尔纲与太平天国史》、《庆祝罗尔纲从事学术活动六十年专辑》,为研究罗尔纲的重要资料。

-

墨子

墨子,春秋战国时期著名的政治家、思想家和科学家,墨家学派的创始人。名翟。相传为宋国人。宋国公族目夷氏(墨台氏)之后。出身微贱,曾做过制造器具的工匠,擅长制造各种器械,与公输般(鲁班)齐名。长期的工作使他积累了丰富的力学、光学和数学方面的知识。宋昭公时,曾任大夫,后长居鲁国。早年曾“学儒者之业,受孔子之术”。后来发现儒家所倡礼仪繁杂而不实用,遂抛弃儒学,聚众讲学,终于创立了墨家学派。他的学生大多来自从事生产劳动的人,由他领导而形成一个纪律严明、生活清苦的团体。墨子除在宋国当过大夫外,大部分时间到各国去周游讲学,宣传他的政治主张,推荐自己的学生入仕。学生们为推行墨子的主张,也奔走各国,赴汤蹈火,在所不辞。墨子及其学生的宣传力量巨大,春秋战国时期,墨家同儒家一样被称为“显学”。后期的墨家学派又发扬了“三表法”,在认识论和逻辑方法上做出了重大贡献。墨家学派著作的总汇是《墨子》,原共71篇,现存53篇,是研究墨子思想学说的主要材料,其中《经上》、《经下》、《经说上》、《经说下》合起来为《墨经》,加上《大取》、《小取》二篇,是后期墨辩的代表作。墨子学派代表的是小生产者、小私有者中下层的利益,在政治上主张“尚贤”,“官无常贵,民无终贱,有能则举之,无能则下之”。力主“兼爱”,要求人与人之间相亲相爱,互助互利。反映了墨家学派革新政治,反对压迫的思想。

墨子根据各国的不同情况,在推行墨家学说时主张因地制宜、对症下药,国家昏乱,就尚贤、尚同;国家贫穷,就节用、节葬;国家专心于争夺土地、王天下,就教给它兼爱、非攻。在认识论上,重视生产知识,承认外部物质世界的客观性,强调感性直观是认识的来源和根据,但并不是衡量事物的唯一标准,应该用类比推理的方法来探求事物的因果关系,认识事物的本质和规律。在自然科学方面,《墨经》中记述了丰富的力学知识,如机械运动、浮力原理、杠杆平衡原理等;几何光学知识,如针孔成像、物体与投影的关系,平面镜、凹面镜和凸面镜成像的原理等;还有声学、数学和几何学方面的知识。在宗教思想上,他的“天志”、“明鬼”学说,在命运主宰的前提下,也有鬼、神在监督,反映其唯心主义的宗教观,但体现了反抗统治者的进步意义。墨子及墨家学派在哲学和自然科学方面都有不少建树,为我国古代文明的繁荣和发展做出了一定的贡献。

-

刘咸炘

刘咸炘[xīn](1896年11月29日—1932年9月9日),字鉴泉,号宥斋,室名推十斋。四川双流人。主尚友书塾讲席十余年,创办国学杂志《尚友书塾季报》,又历任敬业学院哲学系主任,成都大学、四川大学教授。学问广博,举凡哲学、诸子学、史学、校雠学、方志学、文学以及道教研究,均有重要创获。认为国学与科学不同,具有综合的学术性质,经史子集相连,不可划疆而治;并指明“事实考证”与专门学科的关系。认为国学的目的是“以事明理”,用于指导人们的社会实践。长于史学与思辨相结合的方法,故著述以史学本体研究和理论探索为特点。其治学道路是以史学理论为基础,进而探究先秦诸子哲学,而在价值判断方面取儒家与道家相结合的观念。撰《中书》取《中庸》之义,治学守中;《左书》探讨儒家、道家和理学家的理论;《右书》论述伦理道德,包括礼制和政治;《内书》论自我修养,知行关系;《外书》为中学和西学的比较;《浅书》是教育和教学论。试图解决认识论的若干矛盾对立的范畴,以求对立的统一。从而试图构成完整的学术体系。将学理概括为十对范畴:“阴阳”“虚实”“源流”“始终”“古今”“来往”“南北”“东西”“异同”“公私”。欲使之合一,“推十合一,用两执中”,故其整个著述名为《推十书》。著作颇丰,有二百余篇。有《刘咸炘学术论集》。

最新文章

推荐作家

董仲舒

董仲舒(公元前179年-前104年)西汉儒家思想家、教育家。河北广川(今河北景县)人。幼年好学不倦,勤读儒学,中年收徒讲学,开始了教学生涯。读书专攻《春秋公羊传》,为今文经学大师。汉景帝时任博士,有“汉代孔子”之称。汉武帝

孔颖达

孔颖达(574年—648年)唐代经学家。字冲远,冀州衡水(今属河北)人。孔颖达博通儒家经典,与北魏名儒刘焯同学,在北朝以教授为业。隋炀帝大业初,举明经高第,授河内郡博士,补太学助教。入唐,秦王李世民引为秦王府文学馆学士,擢国子

余象斗

余象斗(约1560 -1637) 名文台,字象斗,号仰止子、仰止山人、三台山人、三台馆主人,别名世腾、象乌、宗下、云登父、子高父等福建建阳人,明末著名书坊主、小说家。他生逢明末建阳刻书鼎盛时期,仅余氏一族就有三十余家书坊,同

岳飞

岳飞(1103年3月24日—1142年1月27日)宋朝著名的抗金将领,中国历史上杰出的民族英雄之一。字鹏举,相州汤阴(今河南省汤阴)人,出身于佃农。父亲岳和,以务农为业,家境贫苦。岳飞生于北宋末年,幼时曾遇一次大水灾,母亲姚氏抱着他

房玄龄

房玄龄(579年—648年8月18日)字乔,齐州临淄(今山东淄博)人。父彦谦仕隋为刺史。玄龄幼聪敏、贯通典籍,善属文。开皇中,天下统一,人皆以为隋朝国运长久,玄龄则以为隋帝失政,亡迹已现。年十八举进士,授羽骑校,补隰城尉。李渊起兵

张仲景

张仲景(约公元150~219年) 是东汉卓越的医学家。他的《伤寒杂病论》被后世视为经典,他被尊为医圣。 张仲景名机,字仲景,东汉南阳郡涅阳县 (今河南邓州市)人。张仲景少好学善思,10岁时就读了不少的书,羡慕扁鹊的“起死回生”