历史人物

-

卡西尔

恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer,1874年7月28日-1945年4月13日),德国哲学家,是西方学术界公认的本世纪最重要的哲学家之一。西方享有盛名的《在世哲学家文库》将他与爱因斯坦、罗素、杜威等当代名家相提并论,专门编成一本近千页厚的《卡西尔的哲学》作为该文库的第六卷,并在扉页上将其誉为“当代哲学中最德高望重的人物之一,是现今思想界具有百科全书知识的一位学者”。卡西尔出生于德国西里西亚的犹太商人的家庭。早期在马堡学派首领海尔曼·柯亨名下受教,并很快成为马堡学派的主将。1919——1933年卡西尔在汉堡大学任教授,后任校长。在此期间,他创立了“文化哲学体系”,远离了马堡学派的立场。希特勒上台后,卡西尔从德国出走,在英国任教两年,又去瑞典任教六年,最后四年是在美国渡过的。卡西尔科学研究的范围几乎涉及当代西方哲学的各个领域。他在科学哲学方面的著作曾受到逻辑经验论者的高度评价,语言哲学方面的研究成果使他成为本世纪这一领域的重要前驱者之一,美学方面的研究使他成为西方符号美学运动的“开路先锋”,西方哲学史方面的研究使他成为当代最著名的哲学史学家之一,文化哲学体系的研究使他成为当代西方影响最大的哲学家。卡西尔一生著述多达120余种。主要著作有:《爱因斯坦的相对论》 (1921)、《当代物理学中的决定论与非决定论》(1936)、《符号形式的哲学》(共3卷, 1923——1929) 、《人论·人类文化哲学导引》(1944)、《神话思维的概念形式》 (1922)、《语言与神话》 (1925)、《近代哲学和科学中的认识问题》 (共4卷,1906——1940),还有很多著作和论文。卡西尔的著作大约以20年代为界,前后有显著不同。前期基本上是根据纯粹的哲学概念和原理,注重于从一个观点到另一个观点的逻辑发展。后期的研究则更着重于哲学与文化的联系,力图揭示出近代以来在哲学进展中所体现出来的人类精神。卡西尔的《人论·人类文化哲学导引》一书,是他晚年哲学思想的代表作,成为在西方流传最广、影响最大的一本书。该书的基本出发点,是对人的研究。他从对人类文化的研究着手, 力图论证人只有在创造文化的活动中才成为真正意义上的人;也只有在文化活动中,人才能获得真正的自由这一基本思想。他认为, 人没有什么抽象本质和永恒的人性,人的本质永远处在制作之中,只存在于人不断创造文化的辛勤劳作之中。因此,人性并不是一种实体性的东西,而是人自我塑造的一种过程,是无限的创造性活动。从事历史创造活动的人,尽管有不同的具体的目标、具体的结果和具体的过程,但都必然地趋向于一个共同的总的目标、总的结果和过程——即在创造文化的活动中必然地把人塑造成“文化的人”。这就是人的真正本质、人的唯一本性。据此, 人的哲学必然地同时就是一种科学哲学,一种艺术哲学、语言哲学,一句话,就是一种人类文化哲学。卡西尔的文化哲学和其他方面的研究,都不乏其深刻性和进步性,尤其是将人性与创造活动相联系,更有其合理性。但是他将符号活动作为人与文化之间的桥梁,把符号活动、符号功能这一重要的人类活动能力规定为先验的功能与活动,把人的全部文化都归结为先验的构造, 而不是历史的创造, 使自己的理论陷入唯心主义的先验论。

-

路振飞

路振飞(1590—1655),明末清初著名的抗清人士之一。直隶曲周(今属河北)人。字见白,号皓月。明天启五年(1625年)进士。初任泾阳知县,拒立魏忠贤生祠。崇祯四年(1631年)授监察御史。六年为福建巡按御史,平刘香乱,再巡按苏松。八年以救钱谦益、瞿式耜,谪河南按察司检校,历太仆寺丞,迁光禄寺少卿。十六年擢右佥都御史、淮扬巡抚,总督漕运于淮安。十七年支持福王立,败李自成制将军董学礼。忤马士英被罢,居苏州洞庭东山,因功加右副都御史。隆武元年(1645年)唐王于福州召拜左都御史、太子太保、吏部尚书兼文渊阁大学士,次年兼兵部尚书,进太子太师、武英殿大学士。兵败赴广州,依郑成功于厦门。永历二年(1648年)赴召,道卒于广东顺德,赠太傅,谥文贞。归葬于洞庭东山。祀为吴郡名贤。工书,善擘窠大书。著有《路文贞公集》《路见白诗》《闽吴疏草》等。

-

孔颖达

孔颖达(574年—648年)唐代经学家。字冲远,冀州衡水(今属河北)人。孔颖达博通儒家经典,与北魏名儒刘焯同学,在北朝以教授为业。隋炀帝大业初,举明经高第,授河内郡博士,补太学助教。入唐,秦王李世民引为秦王府文学馆学士,擢国子博士。唐太宗贞观初,封曲阜县易,转给事中。历任国子司业、太子右庶子,至国子祭酒,侍讲东宫。他曾参预魏徵撰《隋史》,修定五礼,主持撰定《五经正义》。贞观十八年(644),在凌烟阁画象。死后陪葬昭陵。

孔颖达是唐太宗依重的儒臣之一,为“贞观之治”的思想文化统治作出贡献,视为功臣。其主要业绩是主持编撰《易》、《书》、《诗》、《春秋左传》、《礼记》的《五经正义》,即今存《十三经注疏》中五经的疏。他与颜师古等整理总结历代注疏,选定注本,删取众说,再予疏通,称为“义训”,后定名“正义”,刊行天下,作为士子考试依据的官定标准注疏本,以贯彻统一思想。他的文化思想属于儒家传统,重视礼、乐、诗教的法则规范作用,强调“对扬圣范,垂训幼蒙”(《毛诗正义序》);突出为唐王朝统治服务,要求“光赞大猷,垂法后进”(《礼记正义序》)。因而他的诗论实际上是把西晋以后“缘情”说纳入传统。例如认为诗歌抒情特点是“情缘物动,物感情移”,便是综合“言志”与“缘情”的观念而来。而论人的哀乐感情,却采取儒家“声有哀乐”之说,认为“夫哀乐之起,冥于自然;喜怒之端,非由人事”;因而“诗理之光,同乎开辟;诗迹所用,随运而移”;坚持儒家“乐与政通”的传统理论。他的文论则属于学术文章观点,主张“去其华而取其实,欲使信而有征,其文简,其理约,寡而制众,变而能通”(《易正义序》);认为“古人言语,惟在达情,虽复时或取象,不必铲皆有意”,也不必“言必托数,经悉对文”(《尚书正义序》)。这些主张与唐初学风务实的要求是一致的。

清·刘寿曾《传雅堂文集·十三经注疏优劣考》记载,唐人之作正义,多取六朝义疏而没其名,然掩复之过与存古之功各不相蔽,其优劣当以所取注为断焉。唐人于《易》,弃马、郑、荀、虞诸家,而用王弼、韩康伯注。王、韩注《易》多参清言,故《易疏》亦多空语,非其考订之疏,乃原本之舛也。于《书》则兼用伪古文,弃马、郑古谊,而用梅赜《传》,亦失裁断,惟疏中于名物训诂尚详备耳。于《左氏传》则弃贾、服、郑、颖诸家,而用杜予《集解》,疏中凡杜氏不用旧注者,每驳杜氏而曲傅杜氏,亦其一蔽。此三疏皆出孔氏颖达手,《书疏》为上,《左氏疏》次之,《易疏》则最下也……《诗》用毛传、郑笺,亦孔氏疏之……惟于毛、郑之谊,分析多岐淆,而精密处致多。

-

谈迁

谈迁(1594—1658),原名以训,字仲木,号射父,明亡后改名迁,字孺木,号观若,自署“江左遗民”。祖籍汴梁(今开封),随宋室南渡,定居于盐官西南枣林村,后江沙坍落,迁至马桥麻泾港西(今海宁马桥)。明诸生。 自幼刻苦好学,家贫,靠替人抄写、代笔或作记室(秘书)来维护生活。南明弘光元年(1645)为阁臣高弘图记室,出谋划策,力图恢复,很受高弘图、张慎言等赏识。后拟荐为中书舍人及礼部司务,他感到“时事日非,不足与有为”,坚辞不就。后回家隐居。

谈迁博鉴群书,善诸子百家,精研历史,尤重明朝典故。他立志编撰翔实可信的明史。从明天启元年(1621)开始,历时20余年,前后“六易其稿,汇至百卷”,完成编年体明史,共500万字,取名《国榷》。清顺治四年(1647),手稿被窃,时已53岁,他发愤重写,经4年努力,终于完成新稿。顺治十年,携稿北上,在北京两年半,走访明遗臣、故旧,搜集明朝遗闻,并实地考察历史遗迹,加以补充、修订。书成后,署名“江左遗民”,以寄托亡国之痛。十四年,去山西平阳(今临汾)祭奠先师张慎言,病逝于旅舍。

著作另有《海昌外志》、《枣林杂俎》、《枣林集》、《枣林诗集》、《北游录》、《西游录》、《史论》、《海昌外志》、《金陵对泣录》、《枣林艺篑》、《枣林外索》等。

《国榷》以《明实录》为本,参阅诸家史书,考证订补,取材广博,选择谨严,为研究明史的重要著作。书中对清朝颇多贬责,因此当时无法流传。直至1949年后,张宗祥着手整理校订,编为108卷,1958年中华书局出版。

-

颜之推

颜之推(531年—约597年)南北朝时期的思想家、教育家。字介。梁朝金陵(今山东临沂)人。早年博览群书。梁元帝时,官至散骑侍郎。后为北齐黄门侍郎、周御史上士。隋文帝时,太子召为学士,深受重用,不久去世。

颜之推以其家庭教育思想闻名于世。他强调家庭教育的重要性,认为一般人往往对自己亲近和佩服的人更加信任,并愿意照其指示而行动,家庭教育具有学校、师友及任何圣哲名言所不能代替的作用;提倡家庭教育要及早进行,甚至主张胎教。赞成孔子“少成若天性,习惯如自然”的说法,认为“教妇初来,教儿婴孩”的说法很有道理;注重环境对教育的影响,认为周围环境,包括接触的人和事对子女有重要影响,父母要特别留意,“是以与善人居,如入芝兰之室,久而自芳也;与恶人居,如入鲍鱼之肆,久而自臭也,墨子悲于染丝,是之谓矣。君子必慎交游焉。”爱与教应相结合。父母对孩子应当严格要求,勤于督导,不能一味溺爱和放任,父母在子女面前应庄重严肃,对子女不能偏爱,不应厚此薄彼;重视“应世经务”的实学,反对空泛虚妄的学风;培养虚心、勤勉的学习态度。主张虚心、惜时、博学、广闻、涉世务、交益友。此外,他还认为“上智不教而成,下愚虽教无益,中庸之人,不教不知也”,主张教育的作用在于教育中庸之人,教育的目的在于“多知明达”、“开心明目、利于行尔”,完全继承了孔子的“唯上智与下愚不移”的先验主义观点。

颜之推主要著作有《颜氏家训》20篇,是中国第一本论述家庭教育的专著,该书系他有鉴于当时许多士大夫被诛或取祸的惨痛教训,结合自己立身、治家、处世经验而写成,成为封建社会家庭教育的重要材料。颜之推的教育思想中虽有宣扬封建道德和保身、立命的庸俗处世哲学等封建糟粕,但他有关家庭教育的许多思想、原则和方法,以及某些为人之道,治学之法,也有不少精辟见解,值得批判地继承。

-

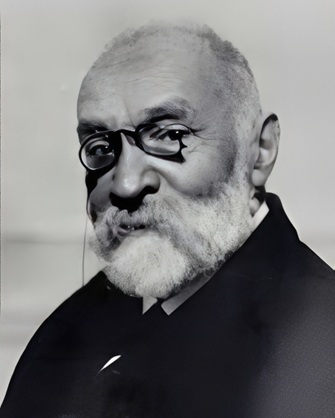

奥尔巴赫

埃里希・奥尔巴赫(德语:[ˈaʊɐbax],1892年11月9日 —1957年10月13日)是德国语文学家、比较文学学者与文学评论家。他最为人熟知的著作是《摹仿论:西方文学中现实的再现》(Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature),这部作品梳理了从古代到现代西方文学中 “再现”(representation)的发展历史,常被奉为文学现实主义研究领域的经典之作。奥尔巴赫与利奥・施皮策(Leo Spitzer)一同被广泛认为是比较文学学科的奠基人之一。

一、生平经历

奥尔巴赫出生于柏林,是犹太裔学者,其学术训练根植于德国语文学传统,最终与利奥・施皮策共同成为该传统下最知名的学者之一 [6]。他的人生与学术轨迹因时代动荡而充满转折,主要可分为以下阶段:

早年学术起步:第一次世界大战期间,奥尔巴赫以战斗人员身份服役;战后于1921年在格赖夫斯瓦尔德大学(University of Greifswald)获得博士学位;此后曾在普鲁士国家图书馆(Prussian State Library)担任多年图书管理员;1929 年,他受聘为马尔堡大学(University of Marburg)语文学教职人员,并出版了广受好评的研究著作《但丁:世俗世界的诗人》(Dante: Poet of the Secular World)。

纳粹时期流亡与伊斯坦布尔岁月:随着纳粹主义崛起,1935 年奥尔巴赫被迫辞去马尔堡大学的教职。作为流亡者离开纳粹德国后,他定居于土耳其伊斯坦布尔,并在此期间完成了被公认为其代表作的《摹仿论:西方文学中现实的再现》(1946 年)。1936 年至 1947 年,他担任伊斯坦布尔大学(Istanbul University)西方语言文学系主任。关于奥尔巴赫在土耳其的生活与工作,卡德尔・科努克(Kader Konuk)在《东西方摹仿:奥尔巴赫在土耳其》(2010年)一书中,结合历史与社会学背景进行了详细阐述。

美国时期的学术生涯:1947年,奥尔巴赫移居美国,先后在宾夕法尼亚州立大学任教,并在高等研究院(Institute for Advanced Study)任职;1950年,他被任命为耶鲁大学(Yale University)罗曼语文学教授,直至 1957 年在康涅狄格州沃林福德(Wallingford, Connecticut)逝世,始终担任该教职。值得一提的是,在耶鲁任教期间,奥尔巴赫曾是文学理论家弗雷德里克・詹姆逊(Fredric Jameson)的导师之一。

二、学术影响与评价

《摹仿论》出版 50 周年纪念重印时,哥伦比亚大学学者爱德华・萨义德(Edward Said)为该书撰写了长篇导言,介绍奥尔巴赫的学术贡献,并提及这部作品对詹巴蒂斯塔・维柯(Giambattista Vico)思想的借鉴。萨义德在导言中评价道:“仅从副标题便可看出,在过去半个世纪所有重要的评论著作中,奥尔巴赫的这部作品在视野和抱负上都是最为宏大的。其涵盖范围从荷马、《旧约》的文学经典,一直延伸到弗吉尼亚・伍尔夫(Virginia Woolf)与马塞尔・普鲁斯特(Marcel Proust)—— 尽管奥尔巴赫在书末致歉称,因篇幅所限,他不得不省略大量中世纪文学作品,以及布莱斯・帕斯卡(Pascal)、夏尔・波德莱尔(Baudelaire)等关键现代作家的内容。”

-

丁福保

丁福保(1874年6月22日—1952年11月28日),字仲祐,别号畴田居士。近、现代辞典编纂家。少时酷爱国学,钻研《说文》、《文选》等,光绪二十二年补无锡县生员,除治经史外,兼学算学、代数、几何、三角,以算术考入江阴南菁学院,后转入苏州东吴大学肄业。29岁,与同人组织文明书局(上海福州路三山会馆旧址)。在上海习医,兼学,并编辑出版医书。曾参加南京都督府医科考试,得最优开业证书,被派日本考察医学。从日本带回唐代《一切经音义》等书,石印出版。39岁后,编辑《丁氏医学丛书》数十种出版,得德国都朗万国卫生赛会及罗马万国卫生赛会奖牌、奖状。

1911年编辑出版了《汉魏六朝名家集初刻》。该书是于南菁书院读书时,手抄院中所藏书目一册,后依严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》目录,辑汉魏六朝人别集,加上家藏列本,得110家,先编印40家而成。1915年编成《历代诗话续编》出版。该书续补清人何文焕所辑《历代诗话》,辑入唐到明代诗话28种,总计76卷。1916年,编成《全汉三国晋南北朝诗》出版。该书仿清严可均《全上古三代奏汉三国六朝文》编成,作为《全唐诗》的前接部分。1920年,编成《佛学大辞典》,由医学书局出版发行。是中国第一部佛学辞典。1925年,编成《文选类诂》一书,由医学书局出版。该书将程一夔《选雅》20卷,复取薛传均之《文选古字通疏记》204条,杜宗立《文选能假字字会》460条一并辑入,依照字典排列,历时20年编辑而成。1928年,编辑《说文解字诂林》一书出版。此书是在广为搜集研究《说文》各家著作基础上汇编而成,是研究许氏说文之集大成的著作。以后,又将《尔雅》、《广雅》等数十种训诂书编为《群雅诂林》;又将《方言》、《续方言》、《新方言》、《吴下方言考》、《蜀方言》、《广东俗语考》、《楚语拾遗》等编为《方言诂林》;又将《释名》、《广释名》等数十种编为《释名诂林》。1938年,编成《古钱大辞典》,以医学书局名义发行。该书分上、下编,上编为古钱图,图分刀布、圆钱名一类,压胜钱,吉语钱、支钱,马钱为一类;下编为各史之《食货志》、《帝纪》、《列传》中与铸钱有关的文字,各家钱谱学说,分列有关古钱名称之下,有关各钱历史沿革、考据及各家之说一索即得。书后,附有《古钱大辞典拾遗》一册,内节译《东亚钱志》中有关日本、朝鲜、越南等国古钱的论述。拾遗于1935年出版。

另外,编有《清诗话》一册及《四部书目总录》,此书备录各家读书志、题跋记、藏书记,以及各方集中的书后题跋合为一编。此书未编就,由学生周云青继续编讫,由商务印书馆分类编印。

一生编辑图书,多为巨帙大本,尤其工具书的编辑、出版,开我国近、现代编刊各类词典的先河。

-

福特

福特·马多克斯·福特(Ford Madox Ford,1873–1939年),英国著名小说家。原名福特·马多克思·休弗,从十九岁起开始文学创作。在艺术上他主张小说要原原本本地反映生活,不应该是连续不断、逻辑性很强的平铺直叙,而应该是感官所捕捉的各种印象的无次序的自然组合和串联;人物性格的展现与完成,不能按从生到死的顺序进行,应在时间上作跳跃性的转移,突出人物某一强烈的印象以引起读者注意,并从前后多次反复中塑造人物的完整形象。另外,福特在《英国小说》一书中又较早地提出了“作家退出小说”的主张,认为作家在创作时应置身场外,让读者忘掉作家,忘掉自己是在阅读作品,仿佛身临其境。能集中体现福特上述创作主张的作品是代表作《好兵》(1915)。在这部作品中,打破传统小说的时间顺序,使片断的记忆和残破的印象在前后的反复穿插中组合起来,成为作者展开主题、建立象征性形象的重要手段。同时,《好兵》中还突出地运用了明暗、黑白对比的象征主义技巧,因而作品表现出强烈的印象主义色彩和只可意会、难以言传的象征意义。有的评论家把《好兵》看作“英语语言中最出色的法国式小说,是亨利·詹姆斯以后的现代主义杰作”。

-

麦克法兰

查尔斯·麦克法兰(Charles Macfarlane 1799年-1858年12月9日)苏格兰作家,麦克法兰是一位多产的作家,他的小说一直重印到二十世纪。但到1916年,他作为历史学家和文学家的声誉早已不再。塔特萨尔被麦克法兰的轶事中记录的19世纪上半叶著名和不那么著名的人物的名字所吸引。 除了《文学生活回忆》(1917)中的记载外,人们对麦克法兰知之甚少。他出身高地人,可能出生在伦敦。他告诉我们,1809年斯潘塞·佩西瓦尔被谋杀的那天,他正在威斯敏斯特散步,1815年,当他还是个男孩的时候,他去了葡萄牙。从1816年到1827年,他住在那不勒斯,在那里他结识了珀西·比西·雪莱,结识了约翰·济慈,并与当地贵族混在一起。1820年,他出版了一卷诗集,并为《伦敦杂志》撰稿。1828年,他前往黎凡特,在那里他在君士坦丁堡认识了拜伦的回忆录作者朱利叶斯·米林根。1829年,他回到伦敦出版了他的第一本游记,在接下来的几年里,他经常光顾约翰·默里出版社,他的一些轶事就是从那里得到的。

1829年冬天,麦克法兰在布莱顿养病,在那里他成为了威廉·斯图尔特·罗斯的挚友。19世纪30年代,他结婚并结识了历史学家乔治·利利·克雷克,他与麦克法兰的长期出版商查尔斯·奈特一起与他们交往。这三个人与实用知识传播协会关系密切,麦克法兰与克雷克合作,为该协会创作了《乔治三世统治时期的英国图史》(1841-44)。不久之后,奈特放弃了出版业务,麦克法兰发现自己陷入了财务困境,当时他有两个儿子和三个女儿需要养活。

1848年,麦克法兰带着他的长子查尔斯(1832-72)第二次前往黎凡特,这次经历让他得以写了两本书。回来后,他把家人安顿在坎特伯雷。1850年,亨利·布鲁厄姆(麦克法兰曾在SDUK工作过)组织了一次捐款,以支付查尔斯前往印度的费用(在印度,他将在勒克瑙围城战中脱颖而出)。1854年,麦克法兰的妻子夏洛特-艾米丽去世。他自己的身体状况不佳,在1855年的《回忆录》序言中,他形容自己“跛脚失明”——大部分手稿都由一名抄写员代笔。1857年6月,在坎特伯雷大主教的提名下,他被接纳为“济贫院贫苦兄弟”,十八个月后去世。

-

塞万提斯

米格尔·德·塞万提斯·萨维德拉(西班牙语:MigueldeCervantesSaavedra,1547年9月29日-1616年4月23日),文艺复兴时期西班牙伟大的现实主义作家。其名著《堂吉诃德》至今在世界上已被人们用一百多种文字译为数百种译本,广为流传。

塞万提斯出身于西班牙阿尔卡拉·德·埃纳雷斯城一个没落贵族家庭。他一生坎坷,穷困潦倒。由于年幼生活在人民群众中间,几十年来长期与社会下层同呼吸、共甘苦,因此他的作品能够充分吸取人民群众的智慧,反映他们丰富的生活经历与要求。

十六至十七世纪的西班牙,正处在一个动荡和激变的时代。当时的西班牙不再是一个头等的海上强国,封建统治阶级日益没落,但为了满足自己的私欲,梦想继续象地理大发现时期那样,从事种种冒险事业。他们积极支持查理五世和腓力二世的对外战争,使国内已经开始萌芽的资本主义经济遭到摧残。但是反映资产阶级要求的人文主义已经兴起。塞万提斯的《堂吉诃德》正是描述这个时代特征的杰出代表作。它以一位出身乡绅的堂吉诃德和他的随从,出身农民的桑丘·潘沙行侠好义,扶良锄恶为主题,展示了当时西班牙社会生活的各个方面。在这部宏伟的小说里,我们可以看到农民、牧民、僧侣、牧师、理发匠、仆从、客店主、女佣、妓女、囚犯、江湖艺人,和伯爵、宫娥等约700个人物;可以接触到当时西班牙民间鲜明、生动、形象的俗语、谚语220句以上。《堂吉诃德》揭示了封建统治者的愚昧、伪善和残暴,宣扬了文艺复兴时期人文主义者的反封建和主张个性解放的进步思想。因此,作为欧洲最早的优秀现实主义作品之一,从十八世纪起,它就被公认为西班牙人民对于人类文化的伟大贡献。《堂吉诃德》还借描述太古时期的“黄金时代”,说出了作者心目中的理想社会:“东西全归公有”,人们不懂“你的”和“我的”之分,“那时一片和平友爱,到处融融洽洽。”这种类似空想社会主义的思想,在当时也是难能可贵的。然而在另一方面,面对历史发展的进程,作者又写小说的主人翁迷恋旧有骑士制度,以骑士的“侠义风度”去解决现实生活中的种种矛盾,结果是到处碰壁,吃尽苦头。因此,《堂吉诃德》作为“一篇灭亡了的骑士制度的史诗,这个制度的美德在新生资产阶级的世界里却成了人们嘲笑、揶揄的对象”。

“骇人的风车奇险”,是《堂吉诃德》中脍炙人口的故事。鲁迅说,堂吉诃德“立志去打不平,是不能说他错误的”,但他“和风车开仗,的确是傻相可掬”。在文学上,堂吉诃德的形象已成为一种有自己的向往,但又脱离现实、落后于历史的典型概括。堂吉诃德的悲剧是“误认为游侠生活可以同任何社会经济形式并存,结果遭到了惩罚。”这是时代的局限和作者的阶级局限所造成的。同时也说明了西班牙人文主义运动的软弱性和不彻底性。

关于塞万提斯的生平,从来就有一些不同的说法。例如他的生日是那一天就不清楚。我们只知道他的受洗日是1547年10月9日。据说他的祖父曾当过律师,父亲则是一名跑江湖的外科医生。他的兄弟姊妹共七人,他排行第四。由于家境贫寒,小时候的塞万提斯便不得不跟随父亲到处奔走谋生。先后到过瓦尔亚多利、塞维利亚和马德里等地。他是否进学校受过正规教育也说法不一(可能只念过几年中学)。不过有一点是比较清楚的,就是青少年时期的塞万提斯是非常好学的,哪怕是路上拾起的字纸,他也要细看一番。至于各种书本知识,如西班牙和其他国家的优秀文学作品,只要有机会接触到,他更是如饥似渴地阅读,从不轻易放过。

大约在1569年下半年,他曾随一名大主教到过罗马。罗马的繁盛和许多名胜古迹,自然使青年时期的塞万提斯大开眼界。

1570年,大概是受了他弟弟罗得吕古的影响,塞万提斯到西班牙驻意大利的军队中当兵,因为当时他弟弟早就在这个军队中服役了。次年,他曾以志愿兵的资格参加有名的米盖尔·德·蒙卡达联队。这年9月16日,他乘坐的“侯爵夫人”号战舰向希腊开拔。10月7日在勒班多,西班牙、威尼斯联合舰队与土耳其舰队发生海战,结果土耳其败北。在战斗中“侯爵夫人”号是深入敌阵的,塞万提斯表现得非常勇敢。他不顾自己正在发烧,积极出舱参战。不幸,他受了三处铳伤,两处在胸,一处在手。从此左手成了终身残废。

手已残废,本应退伍。然而受生活所迫,1572年他不得不转入另一舰队,并于这年10月在希腊参加拉瓦列诺海战。1573年10月又参加攻占突尼斯的战役。往后还在那不勒斯驻防。直到1575年6月,塞万提斯才获准解除军职,并随身带着两封高级官员替他向国王腓力二世保荐的信(一封是军队统帅写的,另一封是西西总督写的。),回转西班牙。

不幸的是,这年9月26日,当归国航船行经马赛海岸时,塞万提斯一行遇上了摩尔人海盗。当时北非信奉伊斯兰教的摩尔人与信奉天主教的西班牙人,本来就矛盾重重。摩尔人把塞万提斯和他的弟弟罗得吕古等连船带人统统掳到阿尔及尔作为奴隶出卖。由于塞万提斯随身有两封西班牙高级官员的保荐信,所以摩尔人对他看守严密,并对这个可居的“奇货”标上了很高的赎价。

塞万提斯在阿尔及尔过了五年奴隶生活。先后充当达利·玛米(一个残暴的希腊人)和哈桑·巴帅(阿尔及尔的总督)的侍役。他曾几次设法逃跑,但都未成功。1577年春,塞万提斯的父母曾筹集巨款,托人去阿尔及尔设法赎回塞万提斯,但是奴隶的主人只放走了他弟弟罗得吕古。1579年夏,塞万提斯的父母经过千辛万苦再筹巨款,要求赎取塞万提斯。经过讨价还价,并得阿尔及尔基督教商人的资助,直到1580年11月,塞万提斯才获得自由,回到西班牙。如果从1569年去意大利算起,他离开祖国已十年多了。

为生计所迫,塞万提斯回国后大概又在葡萄牙当过一时期兵。离去军职后,他便开始文学活动,靠卖文糊口了。从1582年起,他一连写了几篇剧本,主要内容都是当时流行的“剑与长袍(教士的穿着)”的故事。描写基督教徒与伊斯兰教徒之间的宗教纠纷和战争。1584年2月,他完成第一部长篇牧人小说《加拉黛亚》。有人考证说这部小说正是塞万提斯自己的恋爱史。因为他曾爱过一个葡萄牙女人,并由他一直抚养着一个私生女孩。

1585年,塞万提斯的父亲去世。大概这时他才正式成家(原爱过的那个葡萄牙女人另嫁了)。为生活重担所迫,他不得不一面写文章,一面另觅职业。为了增加收入,有时他还受书店委托,写些广告小诗。

从1587年至1596年这九年中,塞万提斯曾在海军中充当军需之类的职务。由于塞万提斯不善计算,又缺乏警惕,因此在贪婪腐朽的官僚机构中,常常成为别人营私舞弊的牺牲品。1596年,终因一件挪用公款的案子代人受过,他不仅被革除了职务,而且还被关进了塞维利亚的监牢。虽然只三个月就被释放了,但从此他一家的生活就更困难了。

公元1603年,塞万提斯又回到了童年时代生活过的瓦尔亚多利城。当时腓力三世的王宫也在这里,城市的繁华是可想而知的了。然而塞万提斯的经济力量,只允许他一家在这个城市的贫民窟落脚。他当时居住过的拉斯托洛街一所下等公寓现在仍存在。那时他一家七口(他的妻子、姊妹、亲戚、女仆,还有私生女。)都挤在二楼几间小房里。楼下是一家最下等的小酒店,而楼上据说是一家妓院。从小酒店到妓院,每天吵吵嚷嚷,上上下下都要把他家的住房当过道。而塞万提斯写稿的书桌,恰恰就放在这个过道上。正是在这种嘈杂不堪、极端困难的条件下,他的传世名著《堂吉诃德》第一部于1605年初出版了。当时他已经58岁。

在《堂吉诃德》第一部书的封面上曾印着一个小小的图案,里面有一句拉丁文:“黑暗过后,我希望看到光明。”当然这个“光明”在当时不过是西班牙小贵族,对已过时的骑士“美德”的幻想,在那个时代是无法实现的。但由于全书的思想丰富、文笔幽默生动,立即造成了印书史上空前的畅销记录。第一版在几个星期内就卖完,同年在西班牙又重版了四次。不久就被译成英、法文出版。到作者去世时为止,第一部在国内就印了十六版。据说有一天西班牙国王腓力三世站在王宫阳台上,看见街上有个学生;一面看书,一面拍额狂笑,就说这学生一定在看《堂吉诃德》,不然就是个疯子。经了解那学生果然是读《堂吉诃德》。足见此书出版后的影响。

文学上的声誉,并没有使塞万提斯生活好转。出版商的腰包是装满了,但塞万提斯却依然穷得很。不仅如此,同堂吉诃德的遭遇一样,他也厄运不断。塞万提斯曾说自己的状貌是尖脸、棕发、眼深、鼻翘、口小、齿斜,上唇多须……。那个被多次描绘在插图中的面带愁容、瘦长脸,常坐在“驽骑难得”马背上的堂吉诃德,的确如同塞万提斯的化身。就在《堂吉诃德》第一部出版那年6月里,同堂吉诃德常因好心行侠遭横祸一样,塞万提斯曾将一位街上的伤者,接到自己家中看护,不巧这位伤重的陌路人竟死在他那嘈杂狭窄的房间里。由于有杀人嫌疑,一时不由申辩,竟连同家属,再一次被抓进监狱吃官司。当然后来很快证明他无罪,遂被释放。

《堂吉诃德》第一部出版后,不久曾有一个化名亚龙苏·佛南特士·德·阿万拉南达的人,为了投机牟利,利用人们渴望《堂吉诃德》第二部出版的心情,以陈腐的天主教会观点写出了《堂吉诃德》续集(1614年出版)。这位冒牌作者在伪书的序言中,还对塞万提斯进行了人身攻击。讥笑他只有一只手,讥笑他老,还说他亏空公款,并多次坐牢!这件事对塞万提斯刺激很大,于是他加紧写作,终于在1615年冬,完成了《堂吉诃德》第二部。同第一部一样,第二部也描述生动,文字优美,作者在书中对主人公赋予了更多的同情。

在此前后,塞万提斯还写有反对封建偏见,歌颂爱情自由,描写人民大众不幸遭遇的《惩恶扬善故事集》;长诗《巴尔那斯游记》;《八个新的喜剧和八个新的幕间喜剧》等重要著作。还有悲剧《奴曼西亚》(1584年写成),取材奴曼西亚城保卫战,歌颂古代西班牙人民抗击罗马侵略者的英勇斗争。这部作品宣扬爱祖国、爱自由的精神,对鼓舞西班牙人民爱国主义热情,一直有着深远的影响。

晚年时期的塞万提斯,依然穷困不堪。公元1616年4月23日,终因水肿病不治,在马德里的莱昂街寓所去世。时年70岁。

塞万提斯去世后,当时并未立墓碑,遗骸埋葬处也说法不一。直到1855年才在马德里为他建立了纪念碑。堂吉诃德和桑丘·潘沙的巨型雕塑也耸立在马德里广场上。公元1955年《堂吉诃德》第一部出版350周年时,曾举行过世界性的纪念。这说明塞万提斯的著作有着强大的生命力,越来越为西班牙人民和全世界人民所喜爱。

在西班牙国家图书馆里专有一间房子存放着《堂吉诃德》的各种版本,代表了几乎全世界的各种语文。在另一间屋子里则有许多各时期研究《堂吉诃德》和塞万提斯的著作。说明自《堂吉诃德》第一部出版问世以来,它一直未被人们忽视过。的确像《堂吉诃德》这类不朽的名著,是“可供大众在推翻了地主与资本家的压迫,为自己创造人的生活条件的时候,永远珍视和阅读”的。

-

袁珂

袁珂(1916年7月12日~2001年7月14日),生于四川新繁(今新都)。1941年毕业于成都华西协合大学中文系。1946年任台湾编译馆编辑、编审委员会编审。1949年任教于重庆西南人民艺术学院。1953年在中国作家协会四川分会从事专业创作。1978年调入四川省社会科学院任研究员。1984年当选为中国神话学会主席。曾担任中国民间文艺研究会理事。

袁珂以探研中国古代神话闻名,他的研究以历史为线索,以文献材料为依据,考辨真伪,订正讹误,探寻神话本貌,同时推进中国神话的通俗化传播。其一生出版有神话学著作近40种,此外还创作了大量小说、散文、剧本等文学作品。

袁珂的神话学成就主要表现在三个方面:一是对中国古代神话资料的搜集、整理与普及;二是对中国神话的体系构建与中国神话史的撰写;三是对《山海经》的研究与整理。他的《中国古代神话》(1950)、《中国神话传说》(1984)从历代典籍中选取与神话相关的材料,将分散而繁杂的中国神话连缀、熔铸成一个庞大的体系,其著述因体系完备、通俗易懂而广受欢迎。他的《中国神话史》(1988)致力于勾勒中国的神话谱系和演进轨迹,是第一部关于中国神话历史的著作。在对《山海经》的10余种版本及各家注释进行比较和鉴别的基础上,他撰写的《山海经校注》(1980)一书,征引详博,探微释疑,第一次从神话学的角度对《山海经》给予了较全面的解释。他所编写的《古神话选释》(1979)、《中国神话资料萃编》(与周明合作,1985),对散见在中国古籍中的神话进行了有重点的整理与解说,前者尤以选材丰赡、注释精当著称。他编纂的《中国神话传说词典》(1985)和《中国民族神话词典》(1989)等对中国神话进行了分门别类的提炼,成为具有开创性的神话学辞书。20世纪80年代,他发表的《从狭义的神话到广义的神话—— <中国神话传说词典> 序》(1982)、《再论广义神话》(1984)等文章,提出并论证了“广义神话”的概念,主张将中国神话的研究范围扩大,既包括反映原始观念的上古神话,也包括这些神话在后世流传中形成的文本,以及后世形成的大量仙话和关于精灵鬼怪的故事。

袁珂在中国古代神话的资料整理与系统化、理论研究以及通俗化传播等方面均取得了突出成就,所提出的“广义神话”等概念扩展了神话学的研究领域,至今对当代神话研究仍有启迪意义。

-

伽森狄

皮埃尔· 伽森狄(Pierre Gassendi,1592年1月22日~1655年10月24日)法国17世纪科学家、数学家和哲学家、唯物主义者和反神学者。伽森狄出生于法国普罗旺斯省的尚太尔西耶,曾在该省的迪尼和艾克斯受过教育,1614年在阿维尼翁获神学博士学位,1617年成为神甫,同年承担了艾克斯大学的哲学讲座,因在讲授中批评了亚里士多德而引起耶稣会士们的不满,1623年被迫离职,翌年他发表了《对亚里士多德的异议》。不久后,他来到巴黎,结识了麦尔塞纳、笛卡尔以及其他有名的学者。他还到过荷兰和英国,结识了霍布斯。1631年他回到普罗旺斯省,一直住到1637年,在这期间他主要是研究天文学。此后又到巴黎,就在那里他写成了著名的对笛卡尔《形而上学的沉思》的诘难。1645年,伽森狄到法兰西皇家学院教授数学,翌年发表了《关于重物下落的加速度》和《天文学指南》,这些著作都是维护哥白尼和伽利略的太阳中心说的。1647年以后,伽森狄重点深入研究了伊壁鸠鲁的哲学,复兴了原子学说。1647—1649年间,他先后发表了《伊壁鸠鲁的生、死和快乐学说》、《伊壁鸠鲁哲学体系》等著作,在此基础上还写成了《哲学体系》一书,积极发展自己的哲学学说,该书是在他死后三年(1658年)收在全集中发表的。伽森狄于1655年死于热病。

伽森狄哲学思想是在批判亚里士多德主义,批判笛卡尔的形而上学,以及系统地研究伊壁鸠鲁的哲学中形成的,其哲学最显著的特征是全面而彻底地恢复了伊壁鸠鲁的原子论,把伊壁鸠鲁从教会的禁书中拯救了出来。

在世界观上,伽森狄用伊壁鸠鲁的原子和虚空来解释一切。他认为世界是由简单的物质要素构成的,他赞同伊壁鸠鲁的观点,把这种要素归结为原子。原子是绝对结实和不可分割的,它们作为实体来说是相互同一的,没有差别,而就其形态而言则相互差异。世界的另一个基础是虚空,虚空是原子分隔开来时所利用的场所,它是物质的否定,它的特点在于无实体性,但它也是客观存在的,它是不动的,不依赖于物体的变化的。运动是原子固有的属性,原子永远在虚空中运动。伽森狄还具体分析了原子运动的各种情形,并以此解释天体的形成与演化。另外,伽森狄还用原子论的观点来说明精神现象。他批判了笛卡尔的身心二元论,认为灵魂也是有广延的,是一种由特殊的原子构成的渗透和散布到肉体中的非常精细和疏散的精气。

在认识论上,伽森狄与伊壁鸠鲁一样强调感觉论,他批判了笛卡尔的天赋观念说,认为“全部观念都是外来的,它们是由存在于理智以外的事物落于我们的某一个感官之上而生起的。”认为感觉知识是真正可靠的,别的知识都建立在感觉知识的基础上,即使是上帝的观念也是人们把见到的一切优秀的东西集中起来的结果。至于一般概念,更是人们根据感觉经验概括的结果,理智是在看到了柏拉图、苏格拉底以及其他很多人都有理性之后才做了“一切人都有理性”这一判断。实体也是人们从能够感觉到的偶性(如大小、形状、色香声味等)中抽象出来的,离开了感性的知识,一般概念和实体概念都不可能得到。此外,人之所以在认识上犯错误,其原因不在感觉,而在于理智对感觉作了错误的判断。

在伦理学上,伽森狄继承和复兴了伊壁鸠鲁的快乐论。他认为人生的目的是追求幸福,幸福并不是禁欲,而在于快乐之中。幸福乃是摆脱灾难,精神刚毅,不畏死亡,不怕艰苦,不惧神灵,不回忆过去的幸福,也不空想未来的幸福。真正的快乐在于身体健康和精神宁静,即肉体上不痛苦,无病无灾,精神上恬静平和,不激动。与伊壁鸠鲁一样,伽森狄也认为快乐决不是恣情纵欲,只有理性才是获得快乐和幸福的手段。

伽森狄的哲学思想促进了近代哲学的发展,特别是他的原子论思想直接推动了近代自然科学的研究。

-

柳贯

柳贯(1270年8月18日—1342年12月7),字道传,自号乌蜀山人,婺州浦江(今属浙江)人。他自幼至老,好学不倦,凡六经、百氏、兵刑、律历、数术、方技、异教外书,无所不通。从金履祥学性理之学,又从方凤、谢翱等学习古文、诗。至京师,得程钜夫、吴澄器重。大德间为江山县教谕,迁昌国州学正,历国子助教、太常博士,出为江西儒学提举。至正初,起翰林待制,兼国史院编修官。卒年七十三,门人私谥文肃。他与黄溍、虞集、揭傒斯齐名,号儒林四杰,又与黄溍并称黄柳。为人刚直清正。在杭州与宋代遗老宿儒来往颇多,与方回、仇远、戴表元等交游,在当时南方文坛上颇有名气。他以散文著称,其文多为墓铭碑表和兴学、修桥记等,抒写情性思想者不多,有时在文中微露家国兴亡的感慨,如《方先生(凤)墓志铭并序》、《题江矶图卷后》、《上京纪行诗序》等。黄溍评其文“涵肆演迤,舂容纡余”,余阙评其为文“缜而不繁,工而不镂”。文章一般写得层次复叠多姿,有条不紊,文字于平实中求古奥,长于议论。有些题跋文字短小自然,较碑铭文字活泼。他虽以文知名,但诗作很多,现存诗五百馀首。论诗推崇李白和杜甫。而诗风受江西诗派影响,他自己也说:“诗成置我江西社”。黄溍说他的诗“古硬奇逸”。延祐以后的在朝诗,仍有奇逸之气。其七古长篇,遣词命意都很奇特,也常发议论。五古有被《元明事类钞》称作“诗语宏丽”的《奉陪侍御金源公虎丘之游阅数日乃能成诗以纪览历凡二十五韵》,而有的五古虽有古朴之气,而诗味不浓,如《尊经堂》诗,长达一百四十句,诗中竟谈起了儒实统绪。在各体诗作中,以七律为高。有《柳待制文集》二十卷,系由其门人宋濂和戴良编次,卷首有苏天爵、余阙、危素等序。另附录一卷,杂录诰敕、祭文、像赞、行状、墓表之类,不知何人所编,卷首竟误题为柳贯著,墓表在黄溍集中,又误题为戴良记,但所记较史传为详,可考证柳贯始末。生平事迹见集中附录黄溍《翰林待制柳公墓表》、宋濂《故翰林待制……柳先生行状》、戴良《祭先师柳待制文》,《元史》卷一八一、《金华贤达传》卷一○、《吴中人物志》卷一○、《姑苏志》卷五七、《金华先民传》卷二、《元儒考略》卷四、《两浙名贤录》卷四六、《宋元学案》卷八二、《蒙兀儿史记》卷一二○、《新元史》卷二三七。

-

叶灵凤

叶灵凤(1905—1975),现代作家,美术家。原名叶蕴璞,笔名叶林丰、霜崖、L·F、佐木华、雨品巫、亚灵、秦静闻、昙华、临风等。江苏省南京市人。幼年在九江、镇江居住、毕业于上海美术专门学校。1925年加入创造社,开始创作活动,是创造社后期的重要成员。这期间负责《创作月刊》和上海泰东书局的出版物的封面设计、插图、装帧,曾主编创造社的机关刊物《洪水》半月刊。1926年创造社出版部被封,改在光华书局出版《幻洲》,任主编。1928年《幻洲》被禁后改出《戈壁》,不久也被迫停刊;同年底他到现代书局,曾主编《现代小说》月刊和《现代文艺》。1929年2月7日创造社被封后,一度被捕。1935年到时代图书公司,后在《救亡日报》报社工作。1938年经广州到香港。在香港三十多年,一直主编《星岛日报》副刊《星座》,并在多家报纸副刊及文艺刊物上撰写文章。其间对香港史地掌故进行了大量资料搜集及研究,发表很多文章。六十年代他在《新晚报》上辟《霜红室随笔》专栏,内容包括史地、文学、美术、翻译、文坛掌故、乡土风俗等,连载数年。还编过《立报·言林》、《国民日报》副刊、《万人周刊》、战时的《新东亚》、《大同》等杂志。主要作品有短篇小说集《菊子夫人》(1927年,光华书局)、《女娲氏之遗孽》(1928年,光华书局)、《鸠绿婿》(光华书局)、《处女的梦》(1929年,现代书局),长篇小说《红的天使》(1930年,现代书局)、《我的生活》(1931年,光华书局)、《穷愁的自传》(光华书局)、《时代的姑娘》(1933年,四社出版部)、《永久的女性》(1936年,良友图书公司),《香港方物志》(1956年,中华书局),《文艺随笔》(1963年,南苑书屋),《香江旧事》(1969年,上海书局)、《晚晴杂记》(1970年,上海书局)、《北窗读书录》(上海书局),《张保仔的传说和真相》(1971年,上海书局)、《未完成的忏悔录》、《天竹》、《白叶杂记》等。翻译作品有:《新俄罗斯小说集》(1928年,光华书局),显克尼兹的《蒙地加罗》(光华书局),罗曼·罗兰的《白利与露西》(现代书局)、《九月的玫瑰》和翻译小说《故事的花束》(1973年,万叶出版社)等。

-

黄念祖

黄念祖(1913一1992),法号莲华龙尊,亦号心示,乐生,别号老念,不退翁。祖籍湖北省江陵县,公元一九一三农历癸丑年三月初六日生于上海。祖籍湖北江陵,早岁专攻无线电信工程,大学毕业后任职于电台。1949年后任北洋大学、天津大学、北京邮电学院教授。少年学佛,潜心教典,曾随舅父梅光羲参学法要,归依虚云和尚学禅,又从诺那弟子王家齐及贡噶上师学藏传红、白教密法,师事夏莲居学禅净心要。1980年后曾任北京居士林林长,执教于中国佛学院。精进修持,主张禅、净、密一体不二,强调习禅修密者须发愿往生净土。所著《大乘无量寿经解》、《净土资粮》、《华严念佛三昧论讲记》、《谷响集》、《心声录》、《大乘无量寿经白话解》等,阐发净土宗义甚为精到,在国内外佛教界颇有影响。

-

朗格诺瓦

夏尔-维克托・朗格诺瓦(Charles-Victor Langlois,1863年5月26日生于法国鲁昂,1929年6月25日卒于巴黎)是19世纪末法国顶尖学者之一,以中世纪法国的文献学与历史学研究享誉学界。

他早年就读于文献学院,1885年成为档案学家兼古文字学家,后进入高等研究实践学院第四部深造,先后获得文学士、法学士学位,并以第一名的成绩通过历史教师资格考试。1887年4月27日,他在巴黎大学成功答辩两篇博士论文,一篇以法语研究“勇敢者菲利普三世统治时期”,另一篇以拉丁语探讨古代司法相关文献,并将论文献给拉维斯、塔尔迪夫和迈耶三位导师;1889至1899年间,他以评审团成员身份参与了数十篇博士论文的答辩工作。职业生涯中,他曾先后在杜埃、蒙彼利埃等地任教,1888年入职索邦大学,历任历史学讲师、副教授,1906至1909年担任历史辅助科学教授,1909至1913年任中世纪史教授;1913至1929年,他出任法国国家档案馆馆长,1917年当选为铭文与美文学术院院士,1925年担任该学院院长,1922至1923年担任法国历史学会主席。1898年,他与夏尔・塞尼奥博斯合著《历史研究导论》,成为史学方法论领域的经典著作;此外,他还参与《法国文学史》第35、36卷(聚焦14世纪文学)的编撰工作,著有《勇敢者菲利普三世的统治》《13世纪的法国社会》《中世纪的自然与世界认知》等多部专著,编著《历史文献学手册》等工具书。荣誉方面,他于1906年被授予法国荣誉军团骑士勋章,1919年晋升为军官勋章,1927年晋升为指挥官勋章,并于1903年获得法兰西学院索布里耶-阿尔努奖。他热衷于遗产保护,曾出资修缮普莱西-马塞城堡,其子女后于1967年将该城堡捐赠给国家;他还向法国政府捐赠大量财物,用于中世纪遗产的保护工作。1889年,他与化学家马塞兰・贝特洛的女儿卡米耶・贝特洛结婚,两人育有五子,分别为农学家兼法国银行秘书长菲利普・朗格诺瓦-贝特洛、法中工商银行行长马克・朗格诺瓦-贝特洛、法国电力公司研究总监理查德・朗格诺瓦-贝特洛、工程师兼金融家塞缪尔・朗格诺瓦-贝特洛以及标致公司高管让-达尼埃尔・朗格诺瓦-贝特洛;他本人为新教信徒,子女均接受严格的加尔文主义教育。1929年,他在图维尔-叙蓬奥德默安葬。

-

田汉

田汉(1898年3月12日—1968年12月10日),原名寿昌,笔名陈瑜。1898年3月12日(清光绪二十四年二月二十日)出生于湖南长沙东乡一个贫苦农民家庭。先祖世代务农,由河南迁居入湘。父亲田禹卿,在湖南岳阳、邵阳等地做厨师。田汉九岁丧父,靠母亲易克勤纺纱织布为生。

田汉六岁入塾启蒙。十岁时因家庭经济困难而辍学,及至新学堂开办,他靠舅父接济才得以继续入学。1909年,他入长沙选升高等小学,1911年升入长沙修业中学预科。时值辛亥革命运动蓬勃高涨的时期,他积极参加革命活动,报名参加了湖南革命党人组织的学生军。焦达峰等革命党人遭到杀害后,学生军被解散。1912年,田汉得到舅父易梅臣的帮助,考取由徐特立任校长的长沙师范学校的公费生。他学习刻苦勤奋,成绩优异,读书期间得到徐特立的亲切关怀和资助。徐特立注重启发学生们了解社会,关心国家大事,锻炼思考能力,培养学生写诗作文的才能,对田汉的一生有很大影响。

田汉自幼酷爱戏剧,童年时在长沙农村就喜爱看皮影戏、木偶戏、湘戏以及农民自己演唱的花鼓戏。以后在长沙看到文明戏(话剧),更萌发了对戏剧艺术的倾慕与追求。在求学时期他就开始练习作剧,写有《新教子》、《新桃花扇》。

田汉在长沙师范勤奋学习的同时,广泛阅读了革命刊物,如梁启超主编的《新民丛报》、《国风报》和《民报》、《上海时报》等等,受到了民主革命思想的熏陶。

1916年秋,田汉于长沙师范学校毕业后,时值舅父易梅臣被派赴日本任留学生经理员,田汉随同东渡日本求学深造。他先与舅父同住东京小石川茗谷町湖南经理处当抄写员,同时在舅父的指导下自学。舅父易梅臣是南社诗人,曾参加同盟会和辛亥革命,他悉心教诲田汉向上之道,指导他怎样读书做人。

经过勤奋自学,田汉考入日本高等师范学校学习。时值俄国爆发十月革命,田汉在易梅臣的关怀指导下,积极关心社会问题,并搜集报刊上的经济材料,撰写了一篇《俄国革命的经济原因》,对十月革命的必然性作了扼要分析。文章引起易梅臣的好友李大钊的注意,并从北京写信来加以鼓励。后来田汉回忆说:“倘使当时按照大钊同志的方向继续前进,我早已是一个马克思主义者了。不幸大钊同志在北京牺牲了,梅臣先生也死在军阀赵恒惕之手,失掉了指导我的人,同时我的兴趣被吸引到文学戏剧方面去了。”[1]

在日本,田汉接触了大量西欧现代戏剧和日本的新剧,并受到各种文艺思潮流派的影响,良莠不辨,兼收并蓄。他“一面热衷过十九世纪俄国进步的启蒙思想,一面却又迷恋过脱离现实的唯美主义”[2]。在“艺术救国”思想指导下,他凭着青年的热情和正义而写作,企望当个剧作家,以“中国未来的易卜生”自许。1919年,田汉在东京参加了李大钊、王光祈等在国内组织的“少年中国学会”,在《少年中国》上发表文章,追求进步。暑假,田汉从东京回国省亲,与表妹易漱瑜结婚,10月同往日本攻读。1920年,田汉在东京发表剧本《咖啡店之一夜》、《梵峨嶙与蔷薇》,开始走上了戏剧文学之路。

1920年初,田汉经宗白华介绍与郭沫若建立通信联系,相互倾慕。同年3月,田汉由东京到福冈访晤了郭沫若,从此开始了两人之间长达半个世纪的交谊。他和郭沫若、宗白华之间的书信,当时编为《三叶集》出版。1921年7月,他和郭沫若、成仿吾、郁达夫等人经过长期酝酿正式成立了创造社,鼓吹文学必须忠实于自己“内心的要求”,注意自我表现,积极冲破“文以载道”的旧传统。

1922年9月,田汉携妻归国,在上海中华书局任编辑,随后又任教于大夏大学和上海大学。这期间,田汉致力于戏剧运动,从事筚路蓝缕的开创工作,与在戏剧界初露头角的欧阳予倩、洪深等结为好友,在艰难困苦中共同创办南国剧社、南国艺术学院、南国电影剧社等,合作主编《南国周刊》、《南国月刊》等杂志。田汉等人所领导的南国艺术运动,团结了一些知名的艺术家和一批进步青年,在恶劣的条件下艰苦奋斗,给当时的文坛很大的推动,开创了话剧运动的新局面。他所主办的南国艺术学院,为我国话剧事业培养了编剧、导演、表演、音乐、美术诸方面的众多人才。这个时期他创作的剧作有《获虎之夜》、《名优之死》、《江村小景》、《苏州夜话》、《古潭的声音》等。这些剧作表现了强烈的革命民主主义精神,艺术上熔现实主义与浪漫主义于一炉,反映了田汉对黑暗现实的鞭笞和对美好理想的追求。《获虎之夜》被誉为中国早期话剧的代表作品。《名优之死》是他这一时期的主要代表作。也有些剧作品,如《湖上的悲剧》和《南归》,流露出一些感伤情调,存留着作者早期的“唯美的残梦”和“青春的感伤”[3]。田汉这些剧作的相继出版和南国戏剧运动的蓬勃开展,使我国当时因追求商业化而趋于没落的话剧得以中兴,并为我国话剧的健康发展开拓了广阔的道路。

田汉重视培养文艺人才,并善于发现人才,如戏剧界的郑君里等,美术界的吴作人等,音乐界的冼星海、聂耳等,贡献甚巨。

田汉在思想上的突进是1930年。1927年南国社改组之前,田汉以自己为中心从事艺术活动;南国社改组后,采用委员制,依靠多数人的力量共同推进革命戏剧运动。从1927年下半年起,他就一步一步地转向了革命。1929年,他在南京公演《孙中山之死》被当局禁演,使他对国民党当局有了深刻的认识。1930年初,他参加了“中国自由运动大同盟”,3月又作为中国左翼作家联盟发起人之一被选为执行委员。他在《南国月刊》上发表了十余万言的《我们自己的批判》,对近十年的南国戏剧运动作了总结和批判,并严格剖析自己,批判南国戏剧运动中所表现出来的小资产阶级思想倾向,进一步明确了政治方向和艺术方向,这标志其思想和创作上的成熟,是其艺术生涯中重要的转折点。其后,在他的影响和带动下,成批的文学和戏剧方面的优秀分子投到左翼方面。

“九一八”事变后,田汉利用企业界的力量,组织了艺华公司,联系各方人士,掌握了“明星”、“联华”和“艺华”三家影片公司。同时,田汉所领导的南国剧社的转变,也带动了戏剧协社和辛酉、大夏、摩登、复旦等许多戏剧团体,形成了在中国共产党领导下的戏剧工作的强大的统一战线。

1932年4月,田汉加入了中国共产党,先后担任中共左翼戏剧家联盟党团书记和中共上海中央局文化工作委员会委员等职务。田汉在政治上的进步和文艺思想的发展,“对人民疾苦和民族命运不断的关心”,“使一个带着若干小资产阶级感伤情绪的剧作家终于投入了火热的革命斗争”[4]。此后田汉的思想和创作进入了新的高度,创作热情十分旺盛,创作活动扩大到了话剧、电影、戏曲、诗歌等许多方面。他写了近三十个剧本,题材大多是反映当时尖锐的阶级矛盾和民族矛盾。如他创作的话剧《梅雨》、《乱钟》、《1932年月光曲》、《回春之曲》、《阿比西尼亚的母亲》,电影《三个摩登女性》、《民族生存》等,洋溢着磅礴的战斗激情,跳动着时代的脉搏,喊出了人民的心声,完全摆脱了过去的感伤、消沉情调,对当时革命斗争起了很大的鼓舞作用。田汉写的《顾正红之死》,以震动全国的“五卅惨案”为背景,热情地讴歌了工人阶级的反帝斗争,在戏剧发展史上第一次塑造了我国工人领袖的英雄形象。1934年,田汉创作的新歌剧《扬子江的暴风雨》,由聂耳作曲并主演,在上海演出闭幕时,观众高喊“打倒帝国主义”,久久不离开剧场。这一剧作为革命歌剧的发展起了奠基作用。田汉还积极推动革命音乐活动,同著名的音乐家聂耳、冼星海、贺绿汀合作,创作了《毕业歌》、《义勇军进行曲》等优秀歌曲。

1935年2月,中共江苏省委和上海文化工作委员会遭到破坏,田汉与阳翰笙、杜国庠等文委成员同时被捕。3月,田汉被解送到南京宪兵司令部,不久在狱中患了背疮需手术治疗,由徐悲鸿、宗白华等人保释出狱就医。田汉病愈后,仍被软禁于南京。南京政府当局允许他在南京从事戏剧活动,他随即组织“中国舞台协会”,约集上海戏剧界的洪深、舒绣文等在南京演出《械斗之歌》、《洪水》等剧,反映战区人民的痛苦,反对内战,有着明显的政治倾向。在高涨的抗日救亡爱国运动中,田汉结合反对日本侵略者的斗争,写了很多充满爱国主义的剧本,《乱钟》就是这方面的代表作。《回春之曲》歌颂爱国华侨青年回奔祖国,勇敢参加抗日斗争的故事。田汉还写了《扫射》、《战友》、《暴风雨中的七个女性》等,从不同角度反映人民群众的抗日要求和不怕牺牲的斗争精神,鼓舞人民积极参加抗日斗争。

1937年抗战爆发,实现了国共合作,田汉获释,并经中共代表团审查恢复了党的组织关系。在全国人民抗日洪流激励下,田汉迅速写出了宣传抗日的多幕剧《卢沟桥》,热情歌颂爱国军民英勇保卫卢沟桥的抗日激情与斗志,揭露国民党上层将领的妥协行径,但遭到国民党当局的查禁。是年8月,田汉到上海,组织成立上海戏剧界救亡协会,从事抗日救亡运动。11月由上海回到湖南长沙,与廖沫沙等人筹办《抗战日报》。1938年,田汉到武汉,在周恩来直接领导下,任军委会政治部第三厅艺术处处长,主持电影、戏剧、音乐、美术等方面的抗日宣传,广泛团结文艺界爱国民主人士共同工作。在他的主持下,组成十个抗敌演剧队和四个戏曲宣传队,分赴各战区和后方演出。他还负责上海、武汉、重庆、香港等地抗战戏剧的组织领导工作。其后在长沙、桂林进行戏剧活动,带领抗日救亡演剧队、平剧宣传队、文艺歌剧队等,多次赴前线慰问,奔波于炮火硝烟之中,从事抗日宣传工作。这个时期他以饱满的热情不断创作,主要作品有《秋声赋》、《再会吧,香港!》(与洪深、夏衍合作)、《武松》、《琵琶行》、《江汉渔歌》、《新儿女英雄传》、《黄金时代》、《哀江南》等话剧、戏曲和电影剧本。

抗战结束后,田汉重返上海,继续从事革命戏剧活动。1946年,创作了著名话剧《丽人行》,对日伪统治的暴行进行血泪的控诉,实是影射国民党统治的倒行逆施。《丽人行》不仅具有感人的思想内容,而且在形式上有所创新和突破。

1947年3月14日,上海文艺界举行“庆祝田汉五十寿辰及创作三十周年纪念大会”,对他勤勤恳恳地“永远为人民服务”,“通过其艺术改造中国”,为戏剧创作和人民的戏剧事业作出的贡献给予高度评价。1948年,田汉转入解放区工作。

中华人民共和国成立后,田汉先后任政务院文化教育委员会委员、文化部戏曲改进局局长、艺术局局长、中国戏剧家协会主席、中国文联副主席等,并被选为第一、二届全国人大代表,历任第一、二、四届全国政协委员。他积极倡导戏曲改革,并先后写出了话剧《关汉卿》、《文成公主》和京剧《白蛇传》、《谢瑶环》等优秀作品,成为他一生戏剧创作的最高峰。

1966年“文革”开始不久,田汉即被诬为“叛徒”而入狱,1968年12月10日冤死于狱中。1979年4月25日举行隆重的追悼大会,给田汉恢复名誉,予以平反昭雪。

田汉一生创作和改编、翻译的各类戏剧作品达一百二十余部,编有《田汉戏曲选》(上下册)、《田汉剧作选》及《田汉文集》十六卷等。

-

吴宽

吴宽(1435年-1504年8月19日),明代诗文作家。字原博,号匏庵。长洲(江苏苏州)人。为诸生时就颇有闻望,遍读左氏、班、马、唐、宋大家之文,欲尽弃制举业,从事古学。部使者迫促,乃就锁试院。成化八年(1472)状元及第,授翰林院编修,历谕德、庶子、少詹,兼侍读学士,擢吏部侍郎,掌詹事府,入东阁专典诰敕。后进礼部尚书。卒谥文定。著有《匏翁家藏集》77卷。其平生最好苏轼,因而诗文皆受其影响。其古体颇注意诗体的雄浑,又注意逞其才学。如《入玄墓寺》、《题海虞钱氏所藏王均章虞山图》、《为盛舜臣题山水画卷》、《为王希曾题启南长荡图》、《秋雪叹》、《李世贤持启南雪岭图索题次韵》、《题画》、《赵松雪长江叠嶂图》、《东坡乐水图》、《郭熙雪浦待渡图》都具有这些特长。其近体较注意琢句的清润朗爽,因而形成既和平恬雅、又不十分雍容呆板的诗风。从《送王允达后饮通法寺西轩》诗中可见一斑:“杯酒频将别恨浇,日斜酒尽却无聊。独嫌去客忙骑马,更欲寻僧懒度桥。小圃杏花春尚浅,长沟流水意俱遥。年华似与人相约,墙外秋千映柳条。”它如《题杨铁崖墓铭后》、《送刘职方时雍赴福建参政》、《谒耶律丞相墓》、《寄光福徐雪屋》皆具有这样的特点。陈田《明诗纪事》评其诗说:“匏翁诗,体擅台阁之华,气含川泽之秀,冲清逸致,雅制清裁,是时西涯而外,当手屈一指。”其文亦是如此,对三杨啴缓雍容文风有所改进,文笔较为开爽沉厚。可以说,李东阳、王鏊和他3人是身居台阁而对三杨台阁文风进行革新的带头者。

-

李阳波

李阳波(1947 年 1 月 18 日 —1991 年 3 月 29 日),号八卦,汉族,出生于广西平南。他是当代杰出的中医临床家、思想家。 李阳波出身中医世家,父亲是当地著名中医,母亲是西医师。他是南宁市第一中学 “老三届” 高才生,文革期间失去上大学的机会,遂愤而励志自学中医,还得到多位异人的传授。1982 年,他毕业于南宁业余中医专科学校。1983 年,他在 “医易道阴阳术教隐谦斋” 教授学生,培养了刘方、刘力红、唐农等优秀中医人才。 李阳波精通中医、周易和经史子集。他通读《古今图书集成医部全录》等大量医学文献,提出中医学本质上是一门时相医学,中医开方实际上是在开 “时间” 的独特观点。他临床经验丰富,望诊、切诊功夫精湛,能准确判断病情,被称为 “李半仙”“中医 CT 机”。 李阳波一生忙于诊治病人,无暇著书立说,其弟子整理出版了《开启中医之门 — 运气学导论》《李阳波伤寒论坛讲记》《李阳波中医望诊讲记》等书籍,传承其学术思想和临床经验。

-

阿垅

阿垅(1907.02~1967.03.21)中国现代文艺理论家、诗人。原名陈守梅,又名陈亦门。笔名紫薇花藕、S.M。浙江杭州人。自幼家境清贫,1925年去杭州一家绸布店做学徒,以紫薇花藕为笔名,在杭州的报纸上开始发表旧体诗和小品随笔。1928年考取上海工业专科学校。“九一八”事变后投笔从戎,成为国民党中央军官学校第10期学员。1935年毕业,在军队服役。1937年参加“八一三”淞沪抗战,面部受伤,全部牙齿几乎被弹片打碎。

从20世纪30年代中期开始,在《文学》上以S.M为笔名发表自由体诗歌。抗战爆发后,开始写作报告文学,《从攻击到防御》等一系列战争纪实作品发表在《七月》杂志,被胡风编为《闸北七十三天》《第一击》,收入《七月文丛》先后出版。1939年辗转赴延安,入抗日军政大学,准备学习后回到国统区从事情报工作,其间完成中华全国文艺界抗敌协会的征文《南京》(出版时改名为《南京血祭》),真实记录了南京保卫战的过程。

1941年初前往重庆,任国民党军事委员会政治部军务处二科少校参谋。后考入国民党陆军大学,1946年毕业后到成都军校任战术教官。后因身份暴露,不得不匆匆离川,流亡于上海、杭州、南京一带,直至中华人民共和国成立。在重庆,与胡风、绿原等结识,成为七月诗派重要的成员,诗集《无弦琴》被收入《七月诗丛》第1辑并于1942年8月出版。诗歌创作之外,还致力于诗歌理论的建设和批评活动,撰写了大量诗论,1951年结集为3卷《诗与现实》,由五十年代出版社出版。另有《人和诗》《诗是什么》等诗论集。这些著作使他跻身于中国现代重要诗论家之列,他的批评也成为七月派诗歌的一次自我总结。中华人民共和国成立后,任中国作家协会天津分会编辑部主任。1955年因卷入“胡风案”而被捕,被判刑12年。在狱中因骨髓炎病发,1967年3月21日与世长辞。1980年彻底平反。

阿垅论诗,非常强调诗的时代性、政治性,同时也强调相比于其他文学形式,情绪和情感是诗最重要的特质,“诗主要是情绪的东西,并且是由诗人自己出来的之故,那么客观世界底形象就不是绝对必要的了”。他的诗作充满激情,又富于形象性,有沉郁悲愤的气质,其名作《无题》中的诗句:“要开做一枝白色花——/因为我要这样宣告,我们无罪,然后我们凋谢。”似乎可以看作是七月诗派历史命运的隐喻。

-

徐乐吾

徐乐吾(1886-1949),又名徐东海。江苏东海县人,生于光绪十二年三月初三申时,是年三月初二清明,四月初二亥时立夏。生于1886年(光绪十二年)三月初三日申时。南袁北韦中乐吾。与袁树珊、韦千里号称民国命理三大家。徐乐吾著作有《命理寻源》、《命理杂格》、《命理一得》、《子平一得》、《子平粹言》、《命学新义》、《滴天髓补注》、《滴天髓征义》、《宝鉴例悉录》、《子平真诠评注》、《古今名人命鉴》、《子平四言集腋》。其代表力作《子平真诠评注》颇享盛名。与任铁礁评注《滴天髓》称姊妹篇而交相辉映。徐乐吾所论之命,大多为上层社会人物。其自评文中曰“六十二岁丁亥,冲命,火又被泄克,寿元至此而终,如六十一岁不死,当至六十三岁戊子年,决不能延至六十四岁的己丑岁,因戊子乃大水局故。”此文作于徐先生46—50岁之间,据韦千里先生作品里说:乐吾先生,以心脏病不治死于六十三岁戊运戊子年。足证徐先生自评之准确。

-

任昉

任昉(460年—508年)字彦升,乐安博昌(今山东寿光)人。幼而好学,早年知名,举秀才。初仕宋为丹阳尹主簿。入齐为尚书殿中郎,司徒记室参军,与萧衍等同为“竟陵八友”中人。又拜太子步兵校尉,掌东宫书记,雅善属文,尤长载笔,才思无穷,当时王公贵戚之表奏,莫不请其代笔。他起草即成,不假点窜。梁代齐,禅让文诰,多出其手,历任吏部郎中、掌著作郎、义兴太守、秘书监等职。于典籍无所不读,聚书至万余卷,又手校宫廷秘阁所藏书,定其篇目。著述达数十万言,盛行于世,编为《杂传》247卷、《地记》252卷。文集34卷,今多散佚,明人辑有《任彦升集》,又有《文章缘起》、《述异记》二书,并题为任昉撰。今存诗歌20首左右,文章60余篇。为文师法傅亮,有文采而见渊博,尤长于表、奏、书、启诸体散文,刘孝标称其“遒文丽藻,方驾曹、王;英特隽迈,联衡许、郭。……雌黄出其唇吻,朱紫由其月旦”(《梁书》卷十四)。其时沈约的诗著名,时人并号曰“沈诗任笔”,享誉甚隆。现存《王文宪集序》、《吊刘文范》、《为萧扬州荐士表》等文章,笔调抒情,哀婉动人,虽“丽体行文”、“无伤逸气”。清人何焯评论说:“任笔为有重名,亦以在当时稍为质健,特不能离去俗格,故高出有限耳”(《义门读书记》)。所论尚称中肯。晚年不忿“沈诗”之说,转好写诗,但用典过多,属辞滞涩,《诗品》讥为“动辄用事,所以诗不得奇”。故时有“才尽”之谈。

-

赵昚

宋孝宗赵昚[shèn](1127年11月27日-1194年6月28日), 又名伯琮、瑗、玮,字元永、元瓌。宋太祖赵匡胤七世孙,秀王赵子偁之子。高宗赵构无嗣,被养于宫中。初封为建国公、普安郡王、建王。为保安军节度使、宁国军节度使、镇南军节度使、开府仪同三司。绍兴三十二年(1162),立为皇太子,同年即帝位。即位前,多次上书反对议和,完颜亮南下时,又请求亲为前锋率军抗金。即位后追复岳飞官爵,依官礼改葬,起用抗战派首领张浚为江淮东西路宣抚使,统兵抗金,并驱逐了秦桧余党。隆兴元年(1163),支持张浚率兵渡江收复中原,但符离一战(在今安徽宿县北)被金军打败,未能北上。主和派、投降派趁机围攻张浚,他的抗金决心也为之动摇,遂罢免张浚,与金朝签定了“隆兴和议”。和议规定:南宋不再向金朝称臣,约为叔侄之国;银绢改称岁币,各减五万;维持旧疆界。与“绍兴和议”相比,妥协性有所减敛。此后,他仍不忘抗战,起用主战派首领虞允文为宰相,命各地修筑城防,准备抗战并图收复失地。并派虞允文到四川整军备战,计划自四川出兵,与临安军在河南会师,但因虞允文在四川病死未遂。他又用王淮理财备战,并亲自制订理财备战的措施,给岳飞追赠谥号“武穆”以鼓舞士气。但自“隆兴和议”后三十年未发生大的战事。淳熙十六年(1189)让位太子光宗,退居重华宫为太上皇。五年后病死,年六十八岁。葬于永阜陵(今浙江绍兴东南宝山)。谥号绍统同道冠德昭功哲文神武明圣成孝皇帝。庙号孝宗。

-

元稹

元稹[zhěn](779年—831年),字微之,别字威明,行九。鲜卑族后裔。世居京兆万年(今陕西西安)。八岁丧父,至凤翔依舅族。其母教以书学。九岁从姨兄学诗律。贞元九年,年方十五,以明两经擢第。后游蒲州,有艳遇,终决绝,作著名传奇《莺莺传》托名张生以纪其事。九年,中书判拔萃科,署秘书省校书郎。元和元年,登才识兼茂、明于体用科,授左拾遗。上疏论政,为宰臣所恶,出为河南县尉。四年,为监察御史,出使剑南东川,劾奏官吏奸事,获罪权贵,分务洛阳东台。明年召还,经敷水驿,与宦官争宿驿站正厅,为所辱。时宦官势盛,宪宗贬元稹为江陵士曹参军。十年,奉召返京,旋出为通州司马。十三年冬,转虢州刺史。翌年,入为膳部员外郎。穆宗即位,擢祠部郎中、知制诰。长庆元年,进中书舍人、翰林承旨学士。二年,由工部侍郎拜相。未几,出为同州刺史。三年,为越州刺史、浙东观察使。大和三年,入为尚书左丞。次年又出为武昌军节度使。五年七月,卒于任所。元稹早岁,颇能自励,直言执法,权倖惮之。元和末,转依宦官,虽官位日隆而为时论所薄。诗与白居易齐名,世称“元白”。宫中乐色,常诵其诗,呼为“元才子”。所作乐府,最为警策。其《乐府古题序》有云:“自《风》、《雅》至于乐流,莫非讽兴当时之事,以贻后代之人。沿袭古题,唱和重复,于文或有短长,于义咸为赘賸。尚不如寓意古题,刺美见事,犹有诗人引古以讽之义焉。……近代唯诗人杜甫《悲陈陶》、《哀江头》、《兵车》、《丽人》等,凡所歌行,率皆即事名篇,无复倚傍。予少时与友人乐天、李公垂辈,谓是为当,遂不复拟赋古题。”所论对推动新乐府运动,不无促进作用。元和四年所作《和李校书新题乐府十二首》,可视为其理论之实践。在艺术上虽不及白居易《新乐府》之完善,然颇具社会意义。名作《连昌宫词》,“合并融化唐代小说之史才、诗笔、议论为一体而成”(陈寅恪《元白诗笺证稿》)。颇具特色。而其诗流传最广者,当为悼亡诗及艳诗。以“韵高而桂魄争光,词丽而春色斗美”为选诗标准之《才调集》竟选此类诗达五十九首之多,足见其影响之大。故李肇《唐国史补》云:“元和以后……学淫靡于元稹。”次韵诗亦为元稹所首创,其上《令狐相公诗启》云:“稹与同门生白居易友善,居易雅能诗。……小生自审不能过之,往往戏排旧韵,别创新辞,名曰次韵相酬,盖欲以难相挑。……自尔江湖间为诗者,复相仿效,亦目为‘元和体’。”(《旧唐书》卷一六六本传引)严羽《沧浪诗话》标有“元白体”,亦当指此类诗而言。元稹亦擅散文、传奇、书法。《叙诗寄乐天书》自述作诗见解,《唐故工部员外郎杜君墓系铭并序》首倡扬杜抑李之说,于后世影响甚巨。传奇《莺莺传》,为《西厢记》所取材,几成家喻户晓之故事。楷书亦“风流酝籍,挟才子之气,而动人眉睫”(《宣和书谱》卷二)。白居易《元稹墓志铭》及《旧唐书》本传均言其有《元氏长庆集》一○○卷、《类集》三○○卷。《新唐书·艺文志》尚著录其《小集》一○卷、《元白继和集》一卷及与白居易、独孤郁合编之《元和制策》三卷。宋以后传本《元氏长庆集》止六○卷。中华书局本《元稹集》,于六○卷外,收有外集八卷。《全唐诗》编其诗为二八卷,见卷三九六至四二三,《全唐诗补编·续补遗》卷五辑得断句二句,又《续拾》卷二五辑得佚诗一○首又五一句,重录八句。《全唐文》卷六四七至卷六五五,编其文为九卷。生平事迹见白居易《元稹墓志铭》、《旧唐书》卷一六六及《新唐书》卷一七四本传、《唐诗纪事》卷三七、《唐才子传校笺》卷六。有年谱数种,以卞孝萱《元稹年谱》较为通行。

-

利玛窦

利玛窦(Matteo Ricci,1552年10月6日—1610年5月11日),明末到中国的天主教耶稣会传教士。字西泰。1552年生于意大利柯那省。1561年进当地的耶稣会学校就读。后赴罗马学法律。1571年入耶稣会,并在耶稣会学院攻读哲学和神学,同时钻研数学等。1578年受耶稣会派遣往印度传教。1580年升任神父。1582年奉耶稣会之命到澳门学习中文。次年随另一意大利耶稣会士罗明坚到广东肇庆定居,在中国内地建立了第一个传教会所。为适应中国的社会习俗,曾削发着僧服,自称“西僧”,并名居所为“仙花寺”。以世界地图和仿制的地球仪、日晷等招揽宾客参观,借此宣传基督教教义。发展了约80名教徒。1589年移居韶州。师从中国学者瞿太素,学习《四书》,并译成拉丁文。1594年起,改穿儒服,自称“西儒”。1595年定居南昌。完成了第一部中文宗教论著《天学实义》(后易名《天主实义》)。1597年任耶稣会中国传教会会长,受命尽一切努力在北京开辟居留点。次年以进贡礼品、协助修正历法为由,随朝廷官员赴京。后因未获准在京居留,暂居南京。与达官名人相交往,结识李之藻、徐光启等人。1600年再度北上。次年获准向明神宗皇帝进贡圣母像、自鸣钟和世界地图等。此后定居北京,直至1610年病逝。与徐光启合译了《几何原本》前6卷、《测量法义》等。把中国的儒家经典译成拉丁文向欧洲介绍,并编写《中意葡字典》和《中国文法》供欧洲人学习汉语之用,促进了中西方文化的交流。

最新文章

推荐作家

董仲舒

董仲舒(公元前179年-前104年)西汉儒家思想家、教育家。河北广川(今河北景县)人。幼年好学不倦,勤读儒学,中年收徒讲学,开始了教学生涯。读书专攻《春秋公羊传》,为今文经学大师。汉景帝时任博士,有“汉代孔子”之称。汉武帝

孔颖达

孔颖达(574年—648年)唐代经学家。字冲远,冀州衡水(今属河北)人。孔颖达博通儒家经典,与北魏名儒刘焯同学,在北朝以教授为业。隋炀帝大业初,举明经高第,授河内郡博士,补太学助教。入唐,秦王李世民引为秦王府文学馆学士,擢国子

余象斗

余象斗(约1560 -1637) 名文台,字象斗,号仰止子、仰止山人、三台山人、三台馆主人,别名世腾、象乌、宗下、云登父、子高父等福建建阳人,明末著名书坊主、小说家。他生逢明末建阳刻书鼎盛时期,仅余氏一族就有三十余家书坊,同

岳飞

岳飞(1103年3月24日—1142年1月27日)宋朝著名的抗金将领,中国历史上杰出的民族英雄之一。字鹏举,相州汤阴(今河南省汤阴)人,出身于佃农。父亲岳和,以务农为业,家境贫苦。岳飞生于北宋末年,幼时曾遇一次大水灾,母亲姚氏抱着他

房玄龄

房玄龄(579年—648年8月18日)字乔,齐州临淄(今山东淄博)人。父彦谦仕隋为刺史。玄龄幼聪敏、贯通典籍,善属文。开皇中,天下统一,人皆以为隋朝国运长久,玄龄则以为隋帝失政,亡迹已现。年十八举进士,授羽骑校,补隰城尉。李渊起兵

张仲景

张仲景(约公元150~219年) 是东汉卓越的医学家。他的《伤寒杂病论》被后世视为经典,他被尊为医圣。 张仲景名机,字仲景,东汉南阳郡涅阳县 (今河南邓州市)人。张仲景少好学善思,10岁时就读了不少的书,羡慕扁鹊的“起死回生”