武经七书

古代七部著名兵书。朱服、何去非等校订。北宋官方颁定的武学教科书。该套书收有《孙子》、《吴子》、《司马法》、《李卫公问对》、《尉缭子》、《三略》、《六韬》。宋仁宗天圣八年(1030)首设武学、开武举,后废。神宗熙宁五年(1072)在武成王庙立武学,以《孙子》、《吴子》、《六韬》为书。元丰三年(1080)四月,下诏命国子监司业朱服校订《孙子》等七书。元丰五年,何去非任右班殿值武学教授博士,亦参与校订《武经七书》,至元丰六年,才初步校定,准备“镂版行之”。因“凡武学生习《七书》兵法”,武举亦以《七书》命题,故广为流传。《武经七书》的排序为朱服所定,后代翻刻有所变化,至明刘寅作《武经直解》,又恢复“孙、吴”置首的格局。《武经七书》的颁刻,确立了兵书的正统地位,推动了古代兵学的发展,并使北宋尚能见到的七部古代兵学典籍结为一整体,避免了流传失散,其功莫大焉。该书问世后注家蜂起,较重要的有:施子美《武经七书讲义》、刘寅《武经七书直解》、朱塘《武经七书汇解》等。现存有南宋孝、光年间刊本、影宋《武经七书二十五卷》抄本等。

书单作品

-

孙子兵法

《作者:孙武》我国历史上最杰出的军事家、春秋末年齐人孙武编撰的我国古代一部最著名的军事著作。又称《孙子》、《吴孙子兵法》、《孙武兵法》,共十三篇。有《计》、《作战》、《谋攻》、《形》、《势》、《虚实》、《军事》、《九变》、《行军》、《地形》、《九地》、《火攻》、《用间》,共约五千九百字。该书总结了我国古代,特别是春秋时期的战争经验,是我国现存最早的和最有影响的兵书。书中对于战争的各个方面,均有系统而精辟的论述。作者认为,战争是国家大事,必须认真研究。他提出了决定战争胜负的五项基本要素:道——对人民有无恩信,即战争与民心向背的关系;天——是否上知天时;地——是否下知地利;将——能否委贤任能;法——是否法律严明。在这里,他把“道”,亦即政治列为第一位的决定性因素。他还认为战略战术在战争过程中具有十分重要的意义,进而提出两条指导原则:①实行速决进攻的运动战,反对域塞战。②争取主动,使敌人陷入被动;消除自己的弱点,使敌人陷入被动;消除自己的弱点,造成敌人的弱点。总之,该书对于军事领域里的许多基本矛盾,都进行了很好的论证。它不但为我国历代军事家所推崇,而且也深得世界各国军事家的高度重视和崇高评价,被誉为“东方兵学之鼻祖”,影响极为深远。自古以来,该书版本不下五十余种,主要有曹操、杜佑等十一家注。现存重要的版本有南宋宁宗时刊刻的《十一家注孙子》三卷足本,《续古逸丛书》影宋本等。

-

尉缭子

《作者:尉缭》中国古代兵书。战国时期军事家尉缭著。北宋神宗元丰年间被编入《武经七书》,作为武学必读的军事教材。《汉书·艺文志》著录有杂家《尉缭》29篇,并注“六国时”三字,另著录兵形势家有《尉缭》31篇。今本共5卷24篇:天官、兵谈、制谈、战威、攻权、守权、十二陵、武议、将理、原官、治本、战权、重刑令、伍制令、分塞令、束武令、经卒令、勒卒令、将令、踵军令、兵教上、兵教下、兵令上、兵令下。《尉缭子》将战争分为“挟义而战”的义战与“争私结怨”的非义战两种,赞成“诛暴乱、禁不义也”之义战,反对“杀人之父兄,利人之货财,臣妾人之子女”之非义战,指出杀害无辜,滥施武力是强盗的行径。认为将帅应有良好的品德,“勤劳之师,将必从己先。故暑不立盖,寒不重裘,有登降之险,将必下步。”(《战威》篇)“凡将,理官也”,应“不私于一人”(《将理》篇),公正地处置各种事情。指出“宽不可激而怒,清不可事以财”(《兵谈》篇)是将帅应具有的素质,而“心狂”、“耳聋”、“目盲”则是为将者的弊病,应加以避免。主张对士兵进行道德教育,“先礼信而后爵禄,先廉耻而后刑罚”(《战威》篇),认为只有“明制度于前,重威刑于后”(《重刑令》篇),才能使军队“天下莫能当其战矣”(《制谈》篇)。《尉缭子》的武德思想是以“天人相分”的朴素唯物主义思想为基础的,是反对“卜筮”、“祷词”等迷信做法而重视人的因素在伦理道德领域的具体表现。此书集先秦法兵家之大成,被后人称誉为“不在孙武之下”的兵书名著,在军人伦理思想发展史上也占有重要地位。

-

六韬

《作者:吕尚》《六韬》是中国古代兵书。相传为周初吕尚(姜太公)作,一般认为是战国时作品。现存六卷, 即文韬、武韬、龙韬、虎韬、豹韬、犬韬,故名。该书重视武器和战法的革新,主张分进合击,阐述了步、车、骑各兵种的运用及其协同问题,并记述了古代军事秘密通信制度。《六韬·王翼第十八》还比较详细地记载了我国军队最古老的“司令部”的组织和任务分工。该篇所论述的司令部的18项工作,除“术士”一项外,其它诸项仍有一定的参考作用。篇首详述的“凡举兵师,以将为命。命在通达,不守一术;因能授职,各取所长;随时变化,以为纪纲”的选拔司令部人才的重要性和条件,至今对我亦有明显的指导价值。《六韬》被列为宋神宗时颁布的《武经七书》之一。

-

司马法

《作者:司马穰苴》中国古代著名兵书,又称《司马穰苴兵法》、《军礼司马法》、《古司马兵法》。原为西周时有关军礼、军法的汇集。战国时,齐威王令人追述整理,并将春秋时齐国大司马田穰苴研究兵法的文字加了进去,“齐威王使大夫追论古者《司马兵法》,而附穰苴于其中,号曰《司马穰苴兵法》”(《史记·司马穰苴列传》)。故该书写成于战国中期。《汉书·艺文志》将其归入礼类,曰:“《军礼司马法》百五十篇。”后内容多有散失。至隋仅存三卷,《隋书·经籍志》著录:“《司马兵法》三卷,齐将司马穰苴撰。”两《唐书》、《宋史》俱从《隋书》所录。宋代官修“武经”,将《司马法》收入《武经七书》,内容为一卷五篇(一为三卷五篇)。其篇目名称也非专名,仅选该篇第一句为题,即:仁本、天子之义、定爵、严位、用众。清人辑有《司马法逸文》一卷。《司马法》对战争持“慎战”的观点,认为“国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危”。在治军方面重视“以仁为本”,“以礼为固”,强调军礼军法的执行,所谓“赏不逾时,罚不迁列”。动兵之前强调多方谋划,充分准备,提出“五虑”、“阜财”、“右兵”等。战术运用上则要“筹以轻重”,因时、因地、因敌而灵活多变。《司马法》还保存有部分春秋以前的军事思想和用兵原则,如“成列而鼓”、“逐奔不过百步,纵绥不过三舍”等。《司马法》成书后即为兵家所重视,“齐威王用兵行威,大放穰苴之法而诸侯朝齐”。司马迁评价其“闳廓深远,虽三代征伐未能竟其义”(《史记·司马穰苴列传》)。之后,曹操、杜预、李靖等亦多引《司马法》论兵。现存有日本藏宋刻《武经七书》本、《续古逸丛书》影宋本等。

-

三略

《作者:黄石公》中国古代著名兵书,《武经七书》之一。亦称《黄石公记》、《黄石公三略》。相传其源出于姜太公姜尚,经黄石公推演并授给张良,故旧题黄石公撰;《隋书·经籍志》称“下邳神人撰”,均不可考。约为秦汉之间的作品。所谓《三略》,意为上、中、下三卷韬略,共3800余字。今存有《续古逸丛书》影宋本及明、清《武经七书》本等。《三略》是一部从政治与军事关系上论述战胜攻取的兵书。“上略设礼赏,别奸雄,著成败。中略差德行,审权变。下略陈道德,察安危,明贼贤之咎。”在政治上,它强调以“道”、“德”、“仁”、“义”、“礼”治国,要求明君得人心,选贤才,“赏禄有功,通志于众”。在军事上,它认为从事战争要从保民的目的出发,“扶天下之危”,“除天下之忧”,“救天下之祸”,“以义 除不义”。它还认为:“将者,国之命也。”要求将帅“必与士卒同滋味而共安危”,“以身先人”,重赏将士,严明号令,确保机密,等等。尤为可贵的是,《三略》对将帅、士兵和民众的各自作用作了中肯的论述,指出“统军持势者,将也;制胜破敌者,众也”,“庶民者,国之本”,“以弱胜强者,民也”。《三略》上中两卷是对前人兵法《军谶》、《军势》的征引与发挥,下卷则是作者自己的论述。该书为历代兵家所重视,对后世影响颇大。

-

李卫公问对

《作者:李靖》三卷一万馀字,世传为唐代军事家李靖所著。又称《唐太宗李卫公问对》、《唐李问对》。古代著名兵书。《宋史·艺文志》载李靖所著兵书有《六军镜》等七种九卷,但无《李卫公问对》。宋神宗时因“唐李靖兵法世无全书”,于熙宁二年(1069)诏令枢密院校正。元丰三年(1080)诏定《武经七书》方见有《问对》。因书名晚见,宋人始有怀疑,何薳、陈师道、邵博等认为是阮逸伪撰,《四库全书总目》承其说。今人考证《问对》在所谓“阮逸拟作”时间前十年已收入《武经七书》,故阮逸伪作不可信。其内容应为唐代旧传,熙宁二年校书时编定问世。该书记录了唐太宗与李靖就兵法的问答。所讨论的问题十分广泛,其不少论点颇有创见。全书极力强调要把握作战的主动权,“千章万句,不出乎‘致人而不致于人’而已”。对如何实现“致人而不致于人”,则重点从“奇正”关系着手,结合“虚实”、“主客”、“攻守”等问题进行讨论。其分析紧扣对立双方的转化这一关键,“善用兵者,无不正,无不奇,使敌莫测。故正亦奇,奇亦正”。而用兵奇正的变化可导致兵力部署上的虚实转化,亦可导致形势上的主客转化。上述观点表明李靖对孙吴之说的继承与发展。他对攻守关系也有极精到的论述,指出“攻是守之机,守是攻之策”,两者目的一致,“归乎胜而已”。故不能“攻不知守,守不知攻”。书中还详细地述说了他所创制的“六花阵”法。对士卒的教战问题亦有所讨论。《李卫公问对》以丰富的内容和精辟的见解,使其能在众多兵学著作中脱颖而出,位列于《武经》,成为兵家必读之书。宋人评述曰:“兴废得失,事宜情实;兵家术法,灿然毕举。”(戴少望《将鉴论断》)它在古代兵学史上亦占有重要地位。《李卫公问对》现存有宋刊《五经七书》本、《续古逸丛书》影宋本、《四库全书》本等。

热门书单

中国通史

范文澜是当代公认的史学大家、史学权威。本世纪四直年代,他在安窑洞的油灯下写出我国第一部运用马克思主义观点系统叙述中国历史的著作——《中国通史简编》。一九六八年七月二十日,毛泽东向范文澜传话:中国需要一部通史。在没有新的写法以前,还是按照你的那种体系、观点写下去。范老生前完成《中国通史》的前四卷。他逝世后,蔡美彪毅然担负起这项未竟的事业……这部半个世纪写成的书,真实再现了华厦文明的历史轨迹。该书代表了我国史学研究的整体水平。书中论点鲜明但不失于偏颇,叙述详密又不失于琐碎。该书虽是一部严紧的学术著作,但却极富可读性,是公认的雅俗共赏之作。

日本六国史

系对日本朝廷从奈良时代至平安时代初先后编撰的6部国史的总称。即《日本书纪》、《续日本纪》 (菅原道真等撰。797)、《日本后纪》 (藤原冬嗣等撰。840)、《续日本后纪》(藤原良房等撰。869),《日本文德实录》(藤原基经等撰。879)和《三代实录》(藤原时代等撰。901)等。《六国史》均为编年体史书,用汉文写成,记述了从神代至光孝天皇(830—887)的历朝史实,记事翔实,涉及面广,是了解或研究日本古代历史、社会,以至文学等的珍贵资料。

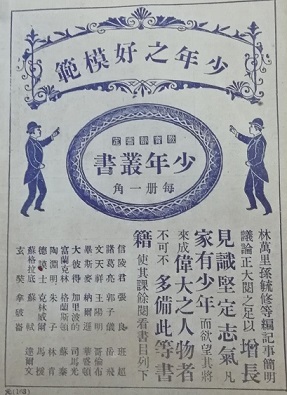

少年丛书

《少年丛书》共28册,分别讲述了28位中外名人的人生故事。其中,国外名人13人,包括苏格拉底、拿破仑、华盛顿、林肯等;中国历史名人15人,包括诸葛亮、玄奘、司马光、岳飞等。全书通过浅显的文言文,以叙述史实加评论的风格,讲叙这些伟人的故事,是一套能让青少年树立志向、增长见识、提高修养、学习写作的很好的励志书。 这套书最初由张元济主持的上海商务印书馆编译所于1908年冬天推出,又名《中外伟人的传略》,主要由孙毓修、林万里、钱智修编撰。是民国年间最为畅销的一套面向青少年的人物传记丛书,几十年间几乎年年加印数次,使一代又一代的青少年由此走上振兴中华之路。著名作家张天翼、赵景深、陈伯吹等都曾深受这套书的影响。著名作家茅盾曾评论这套丛书说:“记事简明,议论正大,阅之足以增长见识,坚定志气。” 这套书采用文言文写作,简明扼要,议论丰富,足证文言文之魅力。

朝鲜王朝实录

朝鲜李氏王朝的实录,又称《李朝实录》。记载李朝太祖始至哲宗止25代王472年间的历史,整个李氏王朝各代王中只缺少最后两代高宗、纯宗年间的部分。该书以编年史体例,分别各代王编修实录,汇集成书。从1413年太祖开始,到1865年高宗时完成,用了452年。全书1893卷888册。其中包括:太祖、定宗、太宗、世宗、文宗、鲁山君、世祖、睿宗、成宗、燕山君、中宗、仁宗、明宗、宣祖、光海君、仁祖、孝宗、显宗、肃宗、景宗、英祖、正祖、纯祖、宪宗、哲宗的实录(鲁山君、燕山君、光海君王位被废黜,因此不称实录,称“日记”)。各朝实录修成后,都曾分抄或刻印数份分藏各地史库,但因战乱各处实录大都毁坏或散失。现存只有鼎足山藏本和太平山藏本,因这两种版本印刷年代不同,内容也有较大差别。该书是研究李朝政治、经济、军事、文化、思想的重要文献。原著以古汉语写成,现有朝鲜文译本。

白话二十四史

《二十四史》为中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,素有"正史"之名,其记叙的内容从《史记》"五帝本纪"起,迄止于《明史》明崇祯十七年(1644),前后历时4000多年,且统一采用本纪、列传的纪传体编写。此为二十四史白话文,便于读者阅读。

清实录

全称《大清历朝实录》。清代官修的编年体史料长编。清代修实录,始于皇太极。皇太极继位后,仿明朝制度,为其父努尔哈赤撰修实录,记载努尔哈赤一生所经历大事。后来,遂成定制。新皇帝继位伊始,下诏为前代皇帝撰修实录。清朝专设实录馆,由总裁、副总裁主持,具体编纂人员则由翰林院官员担任。实录依据各种上谕、题本、奏本,将所记皇帝的行事按年月日排比,凡属重要的政治、军事、经济、文化等史料,均一一采人。清实录计有《满洲实录》8册; 《太祖实录》10卷, 《太宗实录》65卷, 《世祖实录》144卷,《圣祖实录》300卷,《世宗实录》159卷,《高宗实录》1500卷,《仁宗实录》374卷,《宣宗实录》476卷,《文宗实录》356卷, 《穆宗实录》374卷,《德宗实录》597卷,总共4363卷,各朝实录均另有序例、目录、进表共40卷。以上各朝实录加上《宣统政纪》70卷,总共12部。清朝规定,每部实录用满、汉、蒙三种文字缮写5份,分藏皇史宬、内阁实录库、乾清宫、盛京崇谟阁。内阁实录库藏两套,一套专供皇帝调阅。崇谟阁藏本无蒙文本。实录用红绫或黄绫为封面,有大小两种本子。稿本比定本内容丰富,现收藏在中国第一历史档案馆。雍正朝曾将太祖、太宗、世祖三朝实录改纂。而从乾隆到光绪朝的实录,后来也多经修改。伪满洲影印《清实录》出版发行,共1 220册。1964年,台湾据此影印本重印,精装95册。1985年,中华书局以皇史宬所藏为底本,补以乾清宫藏本,而光绪朝实录及《宣统政纪》,则以北京大学所藏稿本,影印出版,全书60册。

明实录

明官修的编年体史料长编。 自太祖至熹宗共15朝13部, 依次为 《太祖实录》、《成祖实录》、 《仁宗实录》、 《宣宗实录》、 《英宗实录》、《宪宗实录》、 《孝宗实录》、 《武宗实录》、《世宗实录》、 《穆宗实录》、 《神宗实录》、 《光宗实录》、 《熹宗实录》, 其中建文朝附于 《太祖实录》、景泰朝附于 《英宗实录》, 计2909卷 (通行的1940年影印江苏国学图书馆传抄本建文朝附于《成祖实录》, 并附有后人补辑的 《崇祯实录》 17卷, 共2 928卷)。 明制: 新君继位, 即修先君实录, 举凡政治、 军事、 经济设施、重大历史事件、灾祥,帝王婚丧、祭祀、营造, 子嗣命名封藩、诏令及大臣生平事迹、 奏议, 乃至中外交通等靡不记载。保存有大量珍贵史料,但亦有许多曲笔讳饰。如 《太祖实录》 凡三修, 一修于建文朝, 二、 三修于永乐朝, 现存之三修本, 革除建文年号, 仍以洪武纪年。太祖之诛杀功臣元勋事迹皆隐而不书,于靖难时记载尤多失实,甚而篡改成祖非嫡子的事实。是书过去仅有抄本传世, 现存各地藏本卷帙互有出入, 内容也间有详略,惟北京图书馆所藏者为原副本, 内缺1624年 (天启四年) 12卷及1627年 (天启七年) 6月1卷。 1961年后, 台湾中央研究院历史语言研究所将北京图书馆藏本显微胶卷陆续影印, 并附有校勘, 又附刊原本所缺之 《崇祯实录》、 《崇祯长编》 及一部分皇帝宝训, 为今日所见最全之本。

一统志

记全国地理之书。是全国性的区域志,记述全国疆域区分,规模宏伟,体例完整。创自元代,以后明、清各代都有。《元一统志》1000卷,岳璘等撰,已残缺不全。《明一统志》90卷,李贤等撰,《四库全书总目提要》说它舛伪抵牾,疏谬殊甚。《清一统志》于康熙、乾隆、嘉庆时,屡经修辑。通行的为乾隆四十九年(1784年)所修之本,500卷。嘉庆补纂本,至道光二十二年(1842年)完成,560卷,仅有进呈写本。1934年由商务印书馆影印刊入《四部丛刊》。《一统志》的编纂工作,恰恰都是在这三个朝代的政权建立不久就开始的。从时间上说,元《一统志》在至元二十三年(1286年)开始编纂,距取得政权仅7年(1279年灭南宋)。明《一统志》在洪武三年(1370年)开始编纂,距取得政权仅2年。清《一统志》在康熙十一年(1672年)开始编纂,距取得政权仅11年(1662年清军俘获桂王朱由榔,桂王政权灭亡)。可见这三朝的统治者编纂《一统志》的愿望都是很急切的,并把它作为奠定和加强其合法统治的重要的强有力的文化支撑点。元、明、清三朝方志文化的最高成就集中体现在《一统志》的编纂上。

修真十书

编者不详。全书收集隋唐、两宋以至元初的代表性气功著作12部,计60卷。包括: 《杂著指玄篇》8卷,萧延之《金丹大成集》5卷,唐代施肩吾《钟吕传道集》3书,《杂著捷径》9卷,《悟真篇》5卷,宋代白玉蟾《玉隆集》6卷,《上清集》8卷,《武夷集》8卷,元代王志谨述、论志焕辑《盘山语录》1卷,唐代胡愔撰《黄庭内景五脏六腑图》1卷,梁丘子撰《黄庭内景玉经注》3卷,《外景玉经注》3卷。所含篇数实为十二,如将白玉蟾所作之《玉隆集》《上清集》《武夷集》视为一篇,恰为十;或将最后三部《黄庭》著作视为一篇,亦为十。

算经十书

唐代立于官学的数学教科书.初唐国子监的明算科以12部算经为教科书,它们是《周髀算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《张丘建算经》、《五曹算经》、《五经算术》、《夏侯阳算经》、《缀术》、《缉古算经》、《三等数》、《数术记遗》.贞观年间,李淳风奉召选择、注释并校订10部算经作为明算科的教科书(上列12部中除去《三等数》与《数术记遗》).北宋元丰七年(1084)秘书省刊刻算经时,《缀术》已失传,原李淳风选定的十部算经实际只刊了九部.南宋嘉定元年(1213)鲍澣之翻刻北宋时刻的九部算经时,又将在杭州发现的《数术记遗》刻入,共成十部算经.现在传本《算经十书》即为南宋鲍刻本的十部算经,它们成为中算普及和研究的母本.清乾隆年间,戴震作为《四库全书》的纂修官,辑录、校勘了《算经十书》,作为底本收入《四库全书》中;他的儿女亲家曲阜孔继涵又刻有微波榭本《算经十书》.民国年间,商务印书馆出版了《万有文库》本《算经十书》,1963中华书局出版了当代中算史家钱宝琮校点的《算经十书》.

十三经注疏

儒家重要典籍汇编。共四百一十六卷。儒家典籍初为“六经”,至宋代发展为“十三经”,即《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《左传》、《公羊传》、《穀梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》等。汉代经学盛行,学者纷纷对儒家经典进行注疏。经魏、晋、唐、宋各朝注疏儒家典籍更绵延不断。今传《十三经注疏》是宋择历代学者对“十三经”的注疏汇集而成。所采各经的注疏本分别为:《周易正义》十卷,魏王弼、晋韩康伯注,唐孔颖达等正义;《尚书正义》二十卷,汉孔安国传(伪),唐孔颖达等正义;《周礼注疏》四十二卷,东汉郑玄注,唐贾公彦疏;《仪礼注疏》五十卷,东汉郑玄注,唐贾公彦疏;《礼记正义》六十三卷,东汉郑玄注,唐孔颖达等正义;《春秋左传正义》六十卷,晋杜预集解,唐孔颖达等正义;《春秋公羊传注疏》二十八卷,汉何休解诂,唐徐彦疏;《春秋穀梁传注疏》二十卷,晋范宁集解,唐杨士勋疏;《论语注疏》二十卷,魏何晏集解,宋邢昺疏;《孝经注疏》九卷,唐玄宗注,宋邢昺疏;《尔雅注疏》十卷,晋郭璞注,宋邢昺疏;《孟子注疏》十四卷,汉赵岐注,宋孙奭疏。本书是研究儒家思想、中国思想史和中国哲学史以及考证古代名物制度的重要著作。南宋绍熙间始有合刊本,清乾隆初有武英殿本,嘉庆间又据宋本校勘重刊(称阮本),1957年中华书局有排印本。

推荐书单

少年丛书

《少年丛书》共28册,分别讲述了28位中外名人的人生故事。其中,国外名人13人,包括苏格拉底、拿破仑、华盛顿、林肯等;中国历史名人15人,包括诸葛亮、玄奘、司马光、岳飞等。全书通过浅显的文言文,以叙述史实加评论的风格,讲叙这些伟人的故事,是一套能让青少年树立志向、增长见识、提高修养、学习写作的很好的励志书。 这套书最初由张元济主持的上海商务印书馆编译所于1908年冬天推出,又名《中外伟人的传略》,主要由孙毓修、林万里、钱智修编撰。是民国年间最为畅销的一套面向青少年的人物传记丛书,几十年间几乎年年加印数次,使一代又一代的青少年由此走上振兴中华之路。著名作家张天翼、赵景深、陈伯吹等都曾深受这套书的影响。著名作家茅盾曾评论这套丛书说:“记事简明,议论正大,阅之足以增长见识,坚定志气。” 这套书采用文言文写作,简明扼要,议论丰富,足证文言文之魅力。

白话二十四史

《二十四史》为中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,素有"正史"之名,其记叙的内容从《史记》"五帝本纪"起,迄止于《明史》明崇祯十七年(1644),前后历时4000多年,且统一采用本纪、列传的纪传体编写。此为二十四史白话文,便于读者阅读。

历代文纪

明梅鼎祚编,计有《皇霸文纪》十三卷,录秦及秦以前文;《西汉文纪》二十四卷,以《史记》、《汉书》为主;《东汉文纪》三十二卷;《西晋文纪》二十卷;《宋文纪》十八卷;《南齐文纪》十卷;《梁文纪》十四卷,骈文至梁极盛,此实为四六之祖本;《陈文纪》八卷;《北齐文纪》三卷;《后周文纪》八卷,庾信文竟占五卷;《隋文纪》八卷,《释文纪》四十五卷,裒合隋以前历代名僧之文及诸家为释氏而作之文,共集隋以前散文二百零三卷,以与冯惟讷《历代诗纪》相配。虽榛棘未剪,芜杂之中自得集翠之博,成为隋以前散文研究的重要文献。

修真十书

编者不详。全书收集隋唐、两宋以至元初的代表性气功著作12部,计60卷。包括: 《杂著指玄篇》8卷,萧延之《金丹大成集》5卷,唐代施肩吾《钟吕传道集》3书,《杂著捷径》9卷,《悟真篇》5卷,宋代白玉蟾《玉隆集》6卷,《上清集》8卷,《武夷集》8卷,元代王志谨述、论志焕辑《盘山语录》1卷,唐代胡愔撰《黄庭内景五脏六腑图》1卷,梁丘子撰《黄庭内景玉经注》3卷,《外景玉经注》3卷。所含篇数实为十二,如将白玉蟾所作之《玉隆集》《上清集》《武夷集》视为一篇,恰为十;或将最后三部《黄庭》著作视为一篇,亦为十。

算经十书

唐代立于官学的数学教科书.初唐国子监的明算科以12部算经为教科书,它们是《周髀算经》、《九章算术》、《海岛算经》、《孙子算经》、《张丘建算经》、《五曹算经》、《五经算术》、《夏侯阳算经》、《缀术》、《缉古算经》、《三等数》、《数术记遗》.贞观年间,李淳风奉召选择、注释并校订10部算经作为明算科的教科书(上列12部中除去《三等数》与《数术记遗》).北宋元丰七年(1084)秘书省刊刻算经时,《缀术》已失传,原李淳风选定的十部算经实际只刊了九部.南宋嘉定元年(1213)鲍澣之翻刻北宋时刻的九部算经时,又将在杭州发现的《数术记遗》刻入,共成十部算经.现在传本《算经十书》即为南宋鲍刻本的十部算经,它们成为中算普及和研究的母本.清乾隆年间,戴震作为《四库全书》的纂修官,辑录、校勘了《算经十书》,作为底本收入《四库全书》中;他的儿女亲家曲阜孔继涵又刻有微波榭本《算经十书》.民国年间,商务印书馆出版了《万有文库》本《算经十书》,1963中华书局出版了当代中算史家钱宝琮校点的《算经十书》.

十三经注疏

儒家重要典籍汇编。共四百一十六卷。儒家典籍初为“六经”,至宋代发展为“十三经”,即《周易》、《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《左传》、《公羊传》、《穀梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》等。汉代经学盛行,学者纷纷对儒家经典进行注疏。经魏、晋、唐、宋各朝注疏儒家典籍更绵延不断。今传《十三经注疏》是宋择历代学者对“十三经”的注疏汇集而成。所采各经的注疏本分别为:《周易正义》十卷,魏王弼、晋韩康伯注,唐孔颖达等正义;《尚书正义》二十卷,汉孔安国传(伪),唐孔颖达等正义;《周礼注疏》四十二卷,东汉郑玄注,唐贾公彦疏;《仪礼注疏》五十卷,东汉郑玄注,唐贾公彦疏;《礼记正义》六十三卷,东汉郑玄注,唐孔颖达等正义;《春秋左传正义》六十卷,晋杜预集解,唐孔颖达等正义;《春秋公羊传注疏》二十八卷,汉何休解诂,唐徐彦疏;《春秋穀梁传注疏》二十卷,晋范宁集解,唐杨士勋疏;《论语注疏》二十卷,魏何晏集解,宋邢昺疏;《孝经注疏》九卷,唐玄宗注,宋邢昺疏;《尔雅注疏》十卷,晋郭璞注,宋邢昺疏;《孟子注疏》十四卷,汉赵岐注,宋孙奭疏。本书是研究儒家思想、中国思想史和中国哲学史以及考证古代名物制度的重要著作。南宋绍熙间始有合刊本,清乾隆初有武英殿本,嘉庆间又据宋本校勘重刊(称阮本),1957年中华书局有排印本。