有关“一丝九鼎”与“夏里”之说

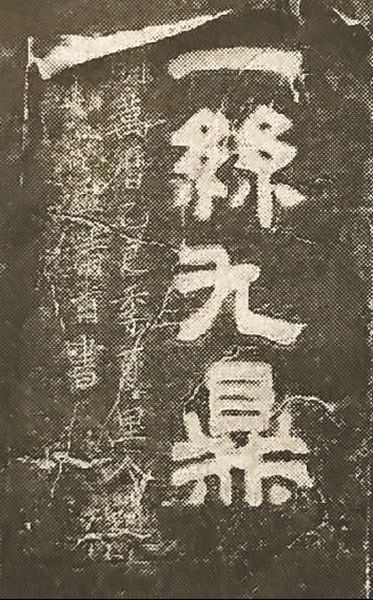

浙江桐庐严子陵钓台风景区发现一块明朝“一丝九鼎”隶书石刻(拓片见图),楷书落款“明万历乙巳季夏里人赵如献孟清甫书”,引发业界关注和讨论。近期又有文章根据这一石刻,提出“一丝九鼎是何意”“‘夏里’又在哪里”等问题。这些问题和猜测,存在重大错误。

首先是有关“一丝九鼎”的猜测和解释。“一丝九鼎”并非“九鼎一丝”之意。“九鼎一丝”是说九鼎之力悬于一丝,指情况危急。而“一丝九鼎”中的“一丝”,这里特指严子陵;“九鼎”象征国家政权。“一丝九鼎”是说严子陵淡泊名利,不畏权势,以一丝之轻保国家社稷之重,高风亮节的品行。

《后汉书·卷八十三·逸民列传第七十三》有记载:“严光字子陵,一名遵,会稽余姚人也。少有高名,与光武同游学。”汉光武帝刘秀即位后,子陵隐居富春江边。严子陵钓台就是其在富春江边垂钓的地方。刘秀思其贤,令人遍访之。后备安车玄纁遣使聘之,子陵曰:“君房足下:位至鼎足,甚善。怀仁辅义天下悦,阿谀顺旨要领绝。”光武帝刘秀亲自请他出山,严子陵仍不屈意接受。

严子陵以高风亮节闻名天下。北宋梅尧臣赞曰:“不顾万乘主,不屈千户侯,手澄百金鱼,身被一羊裘。借问此何耳,心远忘九州。”范仲淹在《严先生祠堂记》中有“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长”之赞语。王安石也有诗曰:“汉庭来见一羊裘,默默俄归旧钓舟。迹似磻溪应有待,世无西伯可能留。崎岖冯衍才终废,索寞桓谭道不谋。勺水果非鱣鲔地,放身沧海亦何求。”

黄庭坚在《题伯时画严子陵钓滩》有诗云:“平生久要刘文叔,不肯为渠作三公。能令汉家重九鼎,桐江波上一丝风。”在这里,“桐江波上一丝风”说的就是严子陵;“能令汉家重九鼎”说的是严子陵以一人之力劝谏汉光武帝刘秀和清风高洁的品行。

“一丝九鼎”之说在明凌云翰《柘轩集》便有记载:“一丝九鼎关轻重,未必丹青写得真。”明蔡清《易经蒙引》亦有:“故桐江一丝,扶汉九鼎,节义之有益于人,国也固如此。”明夏言《崇祀先贤以昭圣化以慰民心疏》也曰:“桐江一丝,乃系汉之九鼎。其清风高节,不独照古映今,诚能起顽立懦,故严民追而祀之。”所以,“一丝九鼎”之说古已有之。

另外,有人猜测“夏里”为明清时期浙江会稽山脉西麓诸暨市的夏里村,以及赵如献、孟清甫到底是谁之说,确是大错特错。

石刻落款“明万历乙巳季夏里人赵如献孟清甫书”,正确断句应该是“明万历乙巳季夏,里人赵如献孟清甫书”。“季夏”是指夏季的最后一个月,阴历六月;“里人”,是指同一地方的人。赵如献父赵继襄,字思谦。《(康熙)桐庐县志》卷三《选举·例监贡》记载,赵继襄“孝泉乡人,任即墨县丞”,所以赵如献亦应是桐庐孝泉乡人。赵如献曾与文人董其昌、梅鼎祚等人有交往,董其昌就有赠诗《送赵孟清归桐庐》和《赵孟清见访赠别》;梅鼎祚也有《送桐庐赵孟清侍赴即墨少府》的赠诗。孝泉乡今桐庐富春江镇,也就是严子陵钓台的地方,故此处自题“里人”;“甫”,是中国古代对男子的美称,多用于表字之后。如敬辞“台甫”,旧时用于问人的表字。所以这里应该是赵如献,字孟清。

落款正确的意思应该是,明万历乙巳(1605年)七八月间,严子陵同里赵如献(字孟清)书。而不是赵如献、孟清甫二人所书。所以如果对落款的内容和相关知识了解,断句正确的话,就不应该出现“夏里在哪里”“孟清甫是谁”等问题的猜测和联想。作为一门以复原历史本来面貌为目的的学科,博学、慎思、明辨、笃行,才是美术考古应有的态度。

最新文章

推荐作家

董仲舒

董仲舒(公元前179年-前104年)西汉儒家思想家、教育家。河北广川(今河北景县)人。幼年好学不倦,勤读儒学,中年收徒讲学,开始了教学生涯。读书专攻《春秋公羊传》,为今文经学大师。汉景帝时任博士,有“汉代孔子”之称。汉武帝

孔颖达

孔颖达(574年—648年)唐代经学家。字冲远,冀州衡水(今属河北)人。孔颖达博通儒家经典,与北魏名儒刘焯同学,在北朝以教授为业。隋炀帝大业初,举明经高第,授河内郡博士,补太学助教。入唐,秦王李世民引为秦王府文学馆学士,擢国子

余象斗

余象斗(约1560 -1637) 名文台,字象斗,号仰止子、仰止山人、三台山人、三台馆主人,别名世腾、象乌、宗下、云登父、子高父等福建建阳人,明末著名书坊主、小说家。他生逢明末建阳刻书鼎盛时期,仅余氏一族就有三十余家书坊,同

孟子

孟子(约前372年—前289年)战国时期著名思想家、政治家和教育家。儒家思孟学派的创始人。名轲,字子舆。邹(今山东邹县)人。是鲁国贵族孟孙氏的后人。幼年丧父,母教极严,家境贫困。长大后,曾受业于子思(孔子之孙)的门人,是孔

公羊高

公羊高,战国时期齐国人。相传是孔子学生子夏的弟子。汉代今文经学的重要先驱者。以治《春秋》闻名于世。旧题《春秋公羊传》(亦称《公羊春秋》或《公羊传》)为其所作。据唐代徐彦《公羊传疏》说:“戴宏《序》云:"子夏传

司马迁

司马迁(前145年或前135年-不可考)中国古代著名史学家、文学家、思想家。字子长,西汉左冯翊夏阳(今陕西韩成)人。十岁时,随父司马谈到长安,开始研读古代文献,并就学于董仲舒、孔安国。二十岁自长安出发,历经长江、湘江、沅江