第二讲 敦煌学在中国文化史上的价值

本讲拟从历史发展角度来谈一谈敦煌学在中国文化史上的价值。这个问题大体上可以分成两大段:第一大段是唐代以前,第二大段到唐代为止。唐以后不讲了。重点讲印度文化同中国文化的关系,如印度哲学到中国来以后,给中国文化一些什么影响,中国文化受了印度思想影响之后,成了一个什么样的局面,等等。

我认为中国文化史上有过三次大变化、三个时期。第一是春秋时代。从考古学上看,关于夏商周的历史记载差不多是比较正确的,夏商周三代一脉相承的文化到春秋结了一个穴。主要原因是夏商两代文化刚刚进入半文明社会,而它的发展是以黄河流域为基础的。这个黄河流域西起现在的新疆、青海、西藏,东到现在的山东、河北。周家本来是西方民族去的,它同夏家是有关系的,可能夏家是一个靠北方偏西一点,就是现在陕西、甘肃之间的民族。周这个民族就是陕西、甘肃之间的民族向东走的,到东方来之后,同殷民族交锋了,殷民族是东方民族。周家本身以夏文化为基础,吸收了殷文化。最重要的一点就是《尚书》中箕子为武王称《洪范》,这是历史上很重要的一个影子。我只能说影子,因为《洪范》有好多成分是真的,好多成分是假的,还不能断定,但确实是一个影子。《洪范》这篇文章把殷家的乃至于夏家的整个文化的重点几乎都说出来了。周家以后的文化大体根据《洪范》来,不过周人也有自己的特点。它的特点是什么呢?原来周文化总结了夏文化之后,承认我们人同自然的关系,并在人的关系上固定下来,它就是宗法。周家以前无所谓宗法社会,而是氏族社会,或氏族社会的早期。周家把宗法社会定下来了。宗法社会有两个很重要的连锁反应,它们又是统一的。一个是传子,即传嫡长为贤的继承问题,一个是财产遗传问题。夏商两代没有这两个问题。父亲死后,王位一定传给儿子,而且一定是长子,只有母亲是王后,才能继王位,假如母亲是妾,就是第一个生下来也不行。以天命关系定王位继承,继承以后,不管你是什么样人,好的,天下也算你的;坏的,天下也算你的。这样一来,家庭内部没有纠纷,国家也初步可以安定。譬如武王得了天下以后,传给成王,成王是个小孩子。国家初年纷乱得不得了,幸好周公把着他的关,所以后人说周家这些宗法制度的完成、政治制度的完成都靠周公。很可能他参加过重要意见。即使殷家的降虏同周家的不肖子孙勾结起来谋王位,也搞不下去。为什么会勾结起来搞呢?就是夏商两代并不一定传嫡立长,哪个有本事就哪个上来做。但是,周家只要你是嫡子,即使不肖之子也传给你。王位定了,内部无所争。王位定了,国家的财产归了你,所谓“家天下”。这个制度,在中国历史上形成了几千年来不变的局面。连周家分封的诸侯也是这个制度,国家成了天下的共主,叫大宗,诸侯成了小宗。但是诸侯在他的国家内,又可以自立为大宗,他的大夫便成了小宗;大夫要是有本事,得了封邑,也可以成为封邑里的大宗。层层下达,把天下统一在血统关系上,别人不能惊扰它。在中国历史上,周家天下最久远,同它有很大关系。在这个情况下,慢慢形成了儒家思想、道家思想、墨家思想等等。各人搞各人的,每个人都在周家制度下找一条路子走。宗法制度对民间风俗的影响大得不得了,一个父亲把家当挣了起来,假如有三个五个儿子在那里争吵,是不得了的。所以国家宗法制度行到民间来之后,成了民间风俗的样本。总结这个历史过程是在春秋,春秋最重要的人物当然是孔子和老子。一个儒家,一个道家,把中国文化吸收在他们的学说里。孔子提倡人伦,即五伦,老子宣扬“毋争”。“毋争”对人们有很大的影响。老子时代正是春秋战国争执得最厉害的时候,所以,老子提出不要争,以柔弱为做人的基本,以不争为做人的方法,来求得安定。孔子把宗法制度总结成儒家的人伦制度,形成儒家的道德范畴,它以君君、臣臣、父父、子子的名分做基础来安定社会。封建统治阶级很自然地吸取儒家思想,使它成为社会组织的基本原则。道家思想则被一些成年人奉为一生行事的规范。这两个思想构成了中国文化的两个最大的思想体系。这是第一点。

第二点,儒家发展到汉代更盛了,主要原因是秦始皇统一天下和汉武帝罢黜百家。所以,汉武帝罢黜百家表彰六经之后,纷杂的思想不讲了,汉家从高祖起强调以孝治天下,这两个东西成了汉代立国的根本。这两个东西调和下来之后,成为汉家的主要政治措施,也是民风的趋向。到了汉武帝以后,突然发生了一种反面思想,就是昭、宣、元、成之后突然间有所谓今文之学出现。原来汉武帝罢黜百家之后,百家之学在朝廷站不住脚了,全部逃到民间去躲藏起来,根据他们今文家的传说写了许多书,即所谓谶纬之学。谶纬之学大大兴盛,几乎把高祖所定的规模全部搞掉。但是,儒家在武帝支持下,已经大大发展,而儒家经典也已普及全国。因此,儒生起来同今文家斗争。今文家自己也说得自孔子,不过,他们自己也承认,孔子说的关于国家政令的东西,他们没有看见。从此,今古文斗争开始。倒也奇怪,武帝以后,尤其在宣帝时,渐渐地黄老之说出来了。道家清虚自守,于是,做皇帝的也清虚自守,让天下安安静静地过太平日子。今文家同道家有许多地方相类似,是否偷了道家学说,我不敢断定。今文家从天文、宗教、迷信等许多方面来笼络人心,并且在昭、宣时期几乎达到了目的,但是,势力还不大。所以,等到光武起来以后,反对谶纬之学,今文学垮了,然后古文学兴起来了。汉家政治思想、民间思想仍然恢复到儒家的人伦制度去。到这个时候要变了,东汉时期,佛教已进入中国,渐渐地中国士大夫和民间受到很大影响。但是初来的并不是释迦牟尼的真宗教,而是印度老的宗教,他们用各种方法宣传佛教。汉代读书人尊重老子,所以,汉末、魏晋之间,道家学说大盛。嵇康、阮籍不用说,甚至谢灵运、陶渊明也有道家思想。但是佛教学理还没有广泛地传进中国来,最重要的经典也没有完全进来。这时候,有位平阳人,是山西平阳,不是浙江平阳,叫法显,是个和尚,俗姓龚。他同另外两个人到印度取经,成为中国第一个到印度取经的人物,前后大概八九年,回国后,写了一部《佛国记》。这是一部世界上关于旅游的最早最大的书,可惜亡佚了。他把印度的戒律《摩诃僧祇律》翻译了出来。印度哲学分三大部分:经、论和戒律,戒律就是讲怎样修养自己,到唐代就成了十戒,中国从此有了戒律。于是北方和尚,每个人都学戒律,成为高僧大德,品德极高。这里有段插曲:法显坐船回国,被漂到美洲,到了墨西哥,所以是中国法显第一次发现美洲,并不是哥伦布。他发现美洲之后,一看不是中国,就坐船回来了。这件事,《佛国记》里有,然而记得不详细。现在,墨西哥发现了很多法显所留下的遗迹,法国人研究得最精细,我们中国还没有人研究。日本也在研究。有本《西游记》,过去商务印书馆把它译了出来,现在买不着了。要是在旧书店里看到了,赶快买,这本书同中国文化的关系太重要了。他发现美洲以后,美洲才开发出来。现在墨西哥的许多民情风俗,与我国近似,这是法显起了作用的。他把中国文化带到美洲去。这是插话。也是从法显开始,中国到印度取经的人慢慢地多了,印度的大德、大僧也不断地到中国来了,大的经典也带来了。中间关系最大,唐代不说,唐以前应该是鸠摩罗什,又叫什公、罗公。他来中国以后,中国才有三论宗的东西,所谓三论宗即是讲《十二门论》、《百论》和《中论》三部经的,实际上它是一般逻辑学和我们认识论的结合。到这时候,我国的哲学思想更系统化了。这件事非常重要。我国有讲逻辑学的,旧叫名学,没有印度名学那样细密。名学同认识论结合以后叫因明学。前些时候,报上登载我国成立因明学会,在花大力气研究,据我所知,宗教研究所去年开始大力准备。假如因明学成果拿出来,逻辑学是要大改变的。

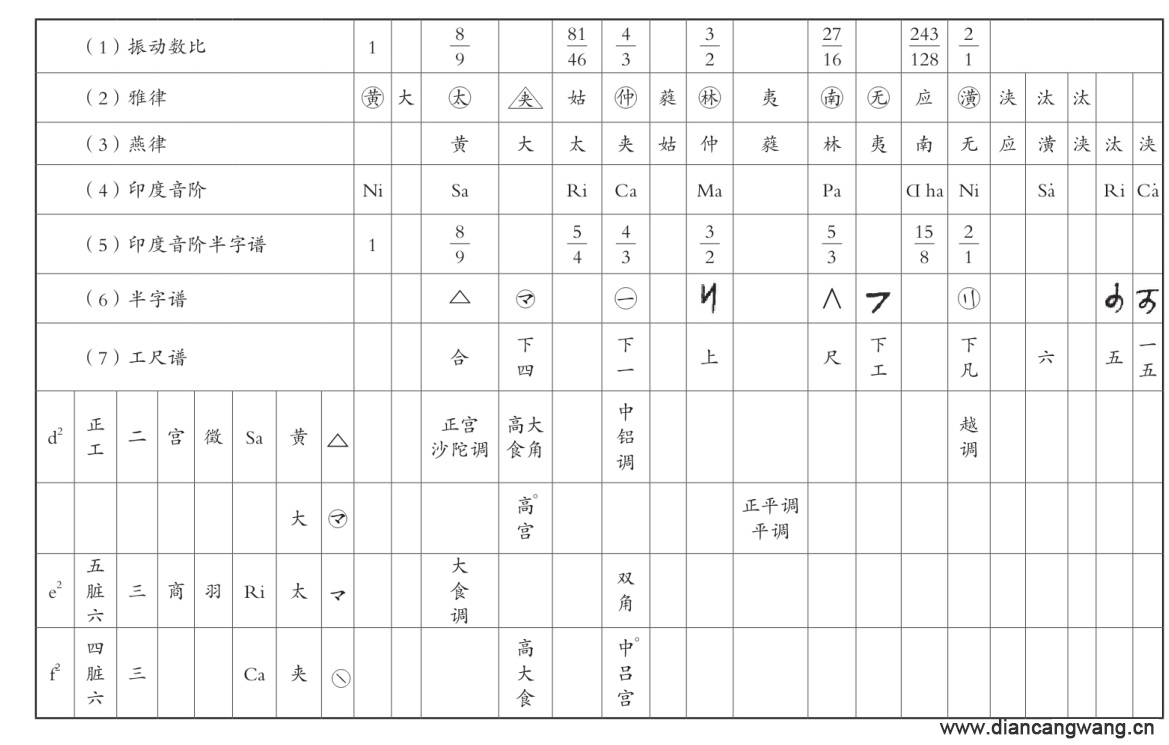

附:燕乐宫调理论系统表

顶顶有趣的,就是四川大足,敦煌而外,大足石刻可能也算头等的了。大足石刻的菩萨,穿四川人穿的草鞋,到中国来以后就自自然然加上那中国文化在上边,大足佛像有许多面孔就是四川人的面孔。这是为什么呢?每一种文化到了一个新地方以后,一定要同它旧的、本地的文化相结合,结合以后产生新样子,就如此而已。敦煌壁画里边,还有演奏琵琶这个样子,印度演奏琵琶都是横抱着的,而中国的琵琶是直着演奏的,演员遮着半边脸,这样子弹的,印度人是这样子奏的,也有在背后奏的。在背后奏的,中国没有,奏的方法还是中国化,琵琶还是那个琵琶。中国同印度的交流是很细腻的,我们要花大力气才能解决得了。但是我们到现在为止,以我这个水平,已经知道唐代的十部伎里有印度的东西,唐代的音乐里边有若干是同印度有关系的。说不定三年五年之后,国内再发现东西,都是说明中国同印度关系的。这是单就音乐这件事来讲的。拿全部艺术来讲,它同中国画的关系大得不得了。壁画,我刚才说过了,是以线条为基础的,这是与中国的字,写字的方法相同的。而敦煌壁画所画的一切人民的生活表现,没有一样不是中国的。譬如屠宰、狩猎、耕田,耕种方法、骑马的方式,都是中国人的。使我最感兴趣的就是它的厨房,厨房里的用具没有一样是印度的,都是中国的。这说明,一种文化到了另外一个地方,要是能适合这个地方的某些需要,人们就采取了,不需要就不采取。因为印度人吃饭不是拿筷子,是两只手抓的,因此他用不到这些东西,我们是拿筷子吃的,所以我们除了用这个筷子以外,还有各式各样的调羹。天给我们一个好的绿洲保存我们的文化,而所有保存的东西无论什么都是完全的,什么东西都有系统,所以我们现在将研究敦煌所有的东西的学科称之为“敦煌学”。这个“学”字是什么意思呢?“学”就是说一种东西是有系统的,有原始发生、发展到衰落的次序的,就叫做学。敦煌就是这种东西,就是学。敦煌所有的资料,卷子也好,壁画也好,塑像也好,每一样东西都可以作为我们文化的一个见证。我简单举个例子,譬如说敦煌的建筑,中国古代的木建筑样子的保存,我们把宋人写的一本讲中国古建筑的书《营造法式》所说到的古代建筑木结构的情况与之相比,敦煌里边都可以发现。比如我们的翘,《楚辞》里边的翘,就是板翘角,板翘角只在中国建筑里边有,而且只有木构筑有,石头没有办法翘的。但木结构建筑有个顶大的缺点,它没有办法展开得很大。中国建筑学里就有一个展开很大的方法,它就是斗拱。许多斗拱加呀加呀,一层一层的斗拱可以把一个建筑扩大到很大。这个东西在敦煌里也可以清清楚楚地看出来。因此呢,无论讲什么,无论讲哪一样学问的人,都应当到敦煌去细细地观摩两年。讲木构建筑的,你去看看敦煌的木构建筑,看看敦煌的壁画。你是讲衣冠制度的,你也到敦煌去看看,什么都有。因此我们讲,敦煌这个学科现在国家这么重视,这是有来源的。我们敦煌学这个课题,以后恐怕是会大幅度发展的。