卷之上

脉微总说

黄帝问曰:平人何如?岐伯对曰:人一呼,脉再动。一吸,脉亦再动。呼吸定息,脉五动,闰 [11] 以太息,命曰平人。平人者,不病也。常以不病调病人,医不病,故为病人平息以调之为法。人一呼脉一动,一吸脉一动,曰少气。人一呼脉三动,一吸脉三动而躁,尺热曰病温,尺不热脉滑曰病风。人一呼脉四动以上曰死。脉绝不至曰死。乍疏乍数者死出《素问·平人气象论》 。

扁鹊曰:人一呼脉行三寸,一吸脉行三寸。呼吸定息,脉行六寸。人一日一夜,凡一万三千五百息,脉行五十度,周于身,漏水下百刻,荣卫行阳二十五度,行阴亦二十五度,为一周也 [12] 。故五十度复会于手太阴。太阴者,寸口也。五脏六腑之所终始,故取法于寸口也。

昼夜五十营

岐伯曰:一日一夜五十营,以营五脏之精。不应数者,名曰狂生。所谓五十营者,五脏皆受气,持其脉口,数其至也。五十动而不一代者,五脏皆受气。四十动而一代者,一脏无气。三十动一代者,二脏无气。二十动一代者,三脏无气。十动一代者,四脏无气。不满十动一代者,五脏无气。予之短期,要在终始。所谓五十动而不一代者,以为常也,以知五脏之期。予之短期者,乍数乍疏也出《灵枢·根结篇》 。

“十一难”曰:经言脉不满五十动而一止,一脏无气者,何脏也?扁鹊曰:人吸者随阴入,呼者因阳出。今吸不能至肾,至肝而还,故知一脏无气者,肾气先尽也 [13] 。

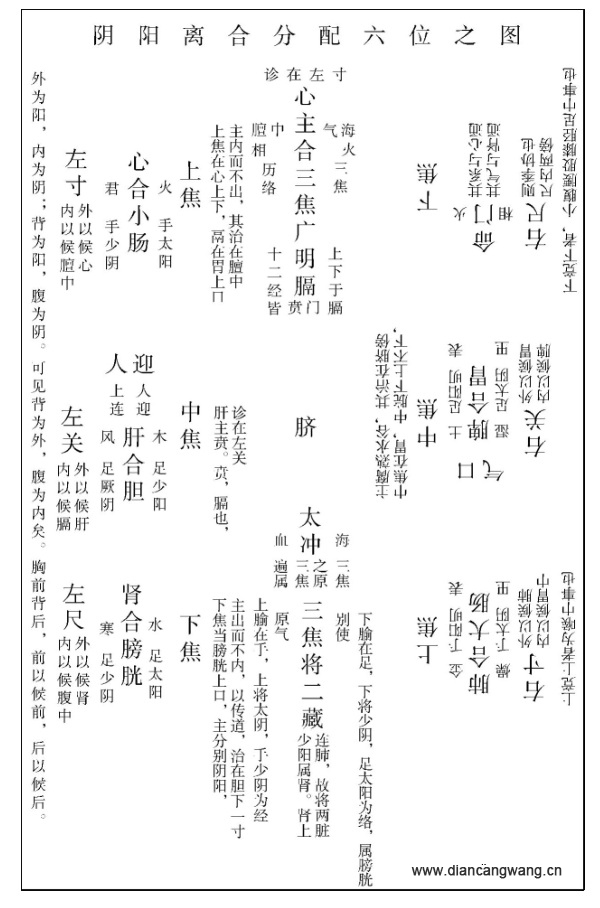

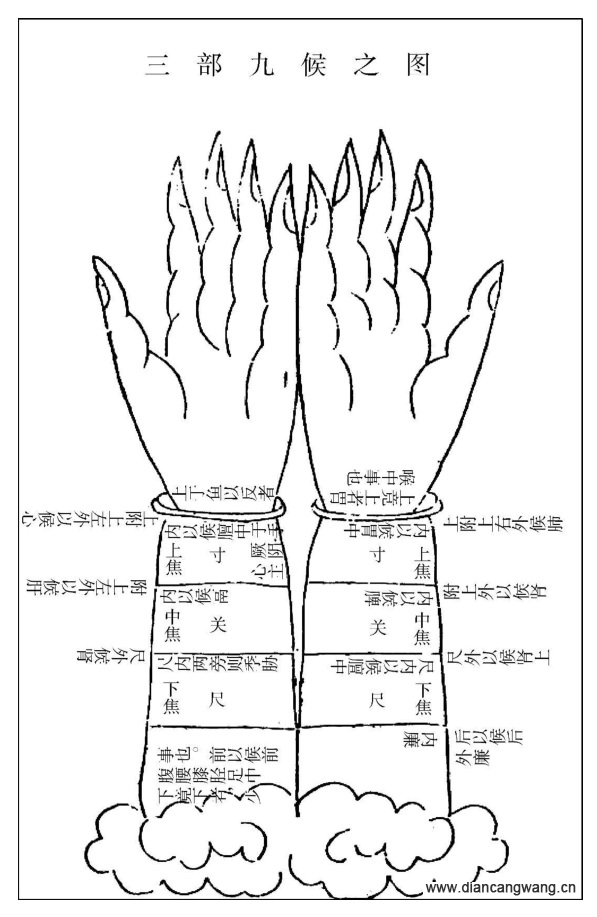

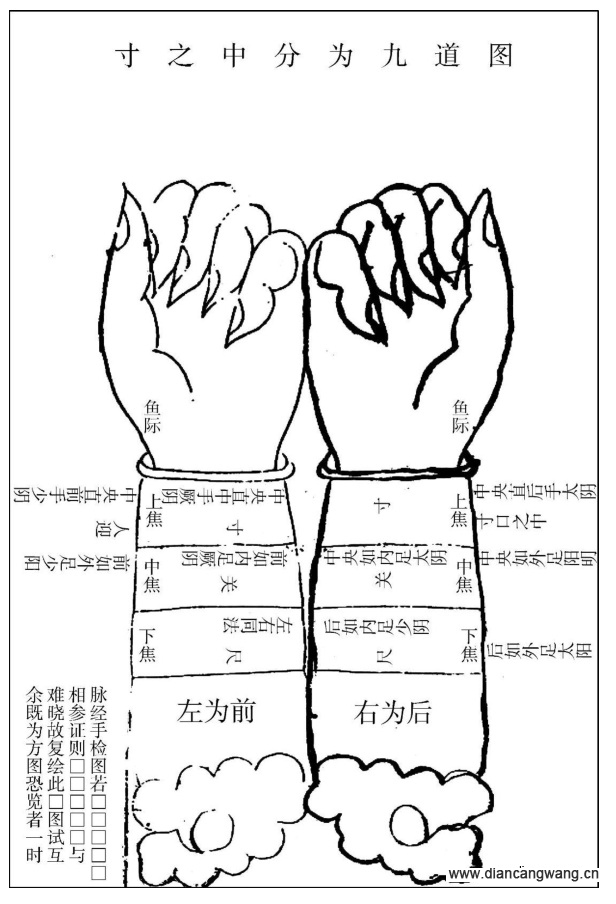

寸口分为三部

黄帝问曰:余闻胃气,手少阳三焦,四时五行脉法。夫人言脉有三阴三阳,知病存亡。脉外以知内,尺寸大小,愿卒闻之!岐伯对曰:寸口之中,外别浮沉,前后左右。虚实死生之要,皆见寸口之中。从鱼际至高骨,却行一寸,其中名曰寸口。从寸至尺,名曰尺泽,故曰尺寸。寸后、尺前名曰关。阳出阴入,以关为界。阳出三分,阴入三分,故曰三阴三阳,阳生于尺,动于寸;阴生于寸,动于尺。寸主射上焦、头及皮毛竟手,关主射中焦、腹及腰,尺主射下焦、少腹至足出《脉经》 。

“二难”曰:脉有尺寸,何谓也?扁鹊曰:尺寸者,脉之大要会也。从关至尺,是尺内,阴之所治也。从关至鱼际,是寸口内,阳之所治也。故分寸为尺,分尺为寸。故阴得尺内一寸,阳得寸内九分,尺寸终始,一寸九分,故曰尺寸。

脉有三部九候,各何主之?扁鹊曰:三部者,寸关尺也;九候者,浮中沉也。上部法天,主胸以上至头之有疾也;中部法人,主膈以下至脐之有疾也;下部法地,主脐以下至足之有疾也。审而明之者也。

三部诊候定位

尺内两傍,则季胁也。尺外以候肾,尺内以候腹中。附上,左外以候肝,内以候鬲 [18] ;右外以候胃,内以候脾。上附上,右 [19] 外以候肺,内以候胸中;左外以候心,内以候膻中。前以候前,后以候后。上竟上者,胸喉中事也。下竟下者,少腹腰股膝足胫中事也。

愚按:尺,谓尺泽也,其穴在肘节中。季胁在胁下,正当肘尽处。尺泽内廉之两傍,则季胁之分也。肾居季胁之后,故曰尺外以候肾;腹居季胁之前,故曰尺里以候腹中。左为肾,右为命门,其气与肾通,故不分左右也。肝居肾上,其治在左。肝主鬲,与脊胁周围相着,故曰附上。左外以候肝,内以候鬲。脾居中州,脾与胃以膜相连,故曰右外以候胃,内以候脾也。肺居最上,其叶外垂。胸中为啌 [20] 气所冲,故曰上附上,右外以候肺,内以候胸中。心系于背,膻中者,心主之宫城也。故左外以候心,内以候膻中。背为阳。腹为阴;腹在前,背在后,故曰前以候前,后以候后。寸为上,尺为下。上部法天,主胸以上至头之有疾也。下部法地,主脐以至足之有疾也。

推而外之,内而不外,有心腹积也;推而内之,外而不内,身有热也。推而上之,上而不下,腰足清也。推而下之,下而不上,头项痛也。按之至骨,脉气少者,腰背 [21] 痛而身有痹也以上出《素问·脉要精微篇》 。

蔡轠曰:推者,究也,察也,言欲察其病之所在也。内者,里也;外者,表也。推而外之,言欲察而轻举之也。内而不外者,言脉沉而不浮,莫应其举也,如是则病不在表而在里,故知心腹有积也。推而内之,言欲察而重按之也。外而不内者,言脉浮而不沉,莫应其按也。如是则病不在里而在表,故知身有热也。张景岳曰:上,寸口也;下,尺中也 [22] 。凡推求于上部,然脉止见于上,而下部则弱,此以有升无降,上实下虚,故腰足为之清冷也。凡推求于下部,然脉止见于下,而上部则亏,此以有降无升,清阳不能上达,故为头项痛也。或以阳虚而阴凑之,亦为头项痛也,盖前二节反言之,后二节顺言之也。按之至骨,沉,阴胜也。脉气少者,血气衰也。正气衰而阴气盛,故为腰脊痛而身有痹也。

愚按:人身五脏六腑及心之包络,共有十二经。十二经皆有动脉,轩岐独取寸口,以为五脏主。虽九道 [23] 之秘法,至汉已隐而不传,然十二经表里阴阳,其配合自有一定之理而不可变易者也。盖心为君主之官,神明出焉。手少阴是其经也,与手太阳为表里,以小肠合为腑,合于上焦,左寸其部位也。真心不受邪,故少阴无腧。厥阴手心主,代君行令,亦居左寸。故经曰:外以候心,内以候膻中 [24] 。

膻中者,臣使之官,喜乐出焉。又曰:膻中者,心主之宫城也。而高阳生乃候之右尺,谬矣!即丹溪亦误以膻中、心主,分为二脏,况其他乎?小肠者,受盛之官,化物出焉。虽腑居胃下,然手太阳之脉,实络于心,故《素问》云:心脉急,为心疝,少腹当有形也。则徐春甫、张景岳辈,欲候之左尺者,谬也。肺者相傅之官,治节出焉,手太阴是其经也,与手阳明为表里,以大肠合为腑。合于上焦,右寸其部位也。大肠者,传道之官,变化出焉。虽腑当脐右,去肺甚远,然手阳明之脉,实络于肺。故《素问》云:咳嗽上气,厥在胸中,过在手阳明、太阴。则徐春甫、张景岳辈,欲候之右尺者,谬也。脾胃者,仓廪之官,五味出焉。足太阴是其经也,与足阳明为表里,以胃合为腑,合于中焦,脾胃之间,右关其部位也。脾不主时,故曰孤脏。胃为五脏六腑之海,其清气上注于肺。肺气从太阴而行之,为十二经脉之始,故关前一分,名曰寸口。寸口候阴,其义最秘,非粗工所能知也。肝者,将军之官,谋虑出焉。足厥阴是其经也,与足少阳为表里,以胆合为腑,合于中焦,右关其部位也。胆者,中正之官,决断出焉。人身之中,胆少阳脉,行肝脉之分外。肝厥阴之脉,行胆脉之位内,两阴交尽,一阳初生,十二经脉之终,且官为中正,刚断果决,凡十一脏皆取决于胆,故关前一分,名曰人迎。人迎候阳,其义尤秘,量非暗汶所能窥测也。肾者,作强之官,伎巧出焉。足少阴是其经也,与足太阳为表里,以膀胱合为腑,合于下焦,两尺其部位也。左为肾,右为命门。命门者,精神之所舍,原气之所系也。男子以藏精,女子以系胞,为十二经之根本也。膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣。三焦者,决渎之官,水道出焉。手少阳是其经也,号曰中清之府,为原气之别使,主通行人身三元之气,经历五脏六腑。三焦通,则内外、左右、上下之气皆通。三焦即胸腹脏腑之郭,膻中即心主之官城,皆曰有名无形,亦号曰孤独之府。故其经虽与手心主合为表里,而部位各异。但三焦之原,实在下焦,与膀胱相属,故《灵枢·本腧》云:少阳属肾,肾上连肺,故将两脏。三焦者,中渎之府也,水道出焉,属膀胱,是孤之府也。故三焦诊法,《脉经》分配于寸关尺三部之中,此正论也。而高阳生乃以三焦、心包络属右尺,误孰甚焉!盖右尺乃胞门、子户 [25] 之位也。故《脉经》曰:右手关后、尺中阳绝者,无子户脉也。经义昭然,岂得妄自移易乎?

人迎以前阳虚者,手太阳经也。病苦颅际偏头痛,耳颊痛。

手厥阴经脉证

人迎以前阴实者,手厥阴经也。病苦闭,大便不利,腹满,四肢重,身热,苦胃胀刺三里 。

人迎以前阴虚者,手厥阴经也。病苦悸恐不乐,心腹痛,难以言,心如寒状,恍惚。

左寸阴阳俱实

人迎以前,阴阳俱实者,手少阴与太阳经俱实也。病苦头痛,身热,大便难,心腹烦满,不得卧,以胃气不转,水谷实也。

左寸阴阳俱虚

人迎以前,阴阳俱虚者,手少阴与太阳经俱虚也。病苦洞泄 [29] ,苦寒,少气,四肢寒,肠澼 [30] 。

左手关上肝膈胆脉候

肝部,在左手关上是也。足厥阴经也,与足少阳为表里。以胆合为腑,合于中焦,名曰胞门,在太仓左右三寸。

胆腑脉证

左关阳绝者,无胆脉也。苦膝疼,口中苦,眯目 [31] ,善畏,如见鬼状,多惊少力刺足厥阴经,治阴,即行间穴也 。

左关阳实者,胆实也。苦腹中实,不安,身躯习习 [32] 也刺足少阳经,治阳 。

肝脏脉证

左关阴绝者,无肝脉也。苦癃,遗溺,难言,胁下有邪气,善吐刺足少阳经,治阳 。

左关阴实者,肝实也。苦肉中痛,动善转筋刺足厥阴经,治阴 。

足少阳经脉证

左关阳实者,足少阳经也。病苦腹中气满,饮食不下,咽干,头重痛,洒洒 [33] 恶寒,胁痛。

左关阳虚者,足少阳经也。病苦眩,厥痿,足指不能摇,躄坐不能起,僵仆,目黄失精 [34] 。

足厥阴经脉证

左关阴实者,足厥阴经也。病苦心下坚满,常两胁痛,自忿忿如怒状。

左关阴虚者,足厥阴经也。病苦胁下坚,寒热,腹满不欲饮食,腹胀,悒悒 [35] 不乐,妇人月经不利,腰腹痛。

左关阴阳俱实

左关阴阳俱实者,足厥阴与少阳经俱实也。病苦胃胀,呕逆,食不消。

左关阴阳俱虚

左关阴阳俱虚者,足厥阴与少阳经俱虚也。病苦恍惚,尸厥 [36] 不知人,妄见,少气不能言,时时自惊。

左手尺部肾腹膀胱脉候 并候少腹腰股膝胫足及下焦

肾部,在左手关后尺中是也。足太阴经也。与足太阳为表里,以膀胱合为腑,合于下焦,在关元左。

膀胱腑脉证

左尺阳绝者,无膀胱脉也。苦逆冷,妇人月水不调,王月则闭,男子失精,尿有余沥刺足少阴经,治阴,即太溪穴也 。

左尺阳实者,膀胱实也。苦逆冷,胁下有邪气相引痛刺足太阳经,治阳 。

肾脏脉证

左尺阴绝者,无肾脉也。苦足下热,两髀里急,精气竭少,劳倦所致刺足太阳经,治阳 。

左尺阴实者,肾实也。苦恍惚,健忘,目视 ,耳聋怅怅,善鸣刺足少阴经,治阴 。

足太阳经脉证

左尺神门以后阳实者,足太阳经实也。病苦逆满,腰中痛,不可俯仰,劳也。

左尺神门以后阳虚者,足太阳经虚也。病苦脚中筋急,腹中痛引腰背,不可屈伸,转筋,恶风,偏枯,腰痛,外踝后痛。

足少阴经脉证

左尺神门以后阴实者,足少阴经实也。病苦膀胱胀闭,少腹与腰脊相引痛,苦舌燥咽肿,心烦嗌干,胸胁时痛,喘咳,汗出,小腹胀满,腰背强急,体重,骨热,小便赤黄,好怒好忘,足下热疼,四肢黑,耳聋。

左尺神门以后阴虚者,足少阴经虚也。病苦心中闷,下重,足肿,不可以按地。

左尺阴阳俱实

左尺神门以后阴阳俱实者,足少阴与太阳经俱实也。病苦脊强反折,戴眼 [37] ,气上抢心,脊痛不能自反侧。

左尺阴阳俱虚

左尺神门以后阴阳俱虚者,足少阴与太阳经俱虚也。病苦小便利,心痛,背寒,时时少腹满。

右手寸口肺胸中大肠脉候 并候上焦

肺部,在右手关前寸口是也。手太阴经也,与手阳明为表里,以大肠合为腑,合于上焦,名呼吸之府,在云门。

大肠腑脉证

右寸阳绝者,无大肠脉也。苦少气,心下有水气,立秋节即咳刺手太阴经,治阴,即太渊穴也 。

右寸阳实者,大肠实也。苦肠中切痛,如锥刀所刺,无息时刺手阳明经,治阳,即阳溪穴也 。

肺脏脉证

右寸阴绝者,无肺脉也。苦短气咳逆,喉中寒,噫逆刺手阳明经,治阳 。

右寸阴实者,肺实也。苦少气,胸中满彭彭 [38] ,与肩相引刺手太阴经,治阴 。

手阳明经脉证

气口以前阳实者,手阳明经也。病苦腹满,善喘咳,面赤身热,咽喉中如核状。

气口以前阳虚者,手阳明经也。病苦胸中喘,肠鸣,虚渴,唇口干,目急,善惊,泄白 [39] 。

手太阴经脉证

气口以前阴实者,手太阴经也。病苦肺胀,汗出若露,上气喘逆,咽中塞,如欲呕状。

气口以前阴虚者,手太阴经也。病苦少气,不足以息,嗌干 [40] ,不朝 [41] 津液。

右寸阴阳俱实

气口以前阴阳俱实者,手太阴与阳明经俱实也。病苦头痛,目眩,惊狂,喉痹痛,手臂卷,唇吻 [42] 不收。

右寸阴阳俱虚

气口以前阴阳俱虚者,手太阴与阳明经俱虚也。病苦耳鸣嘈嘈 [43] ,时妄见光明,情中不乐,或如恐怖。

右手关上脾胃脉候 并候中焦

脾部,在右手关上是也。足太阴经也,与足阳明为表里,以胃合为腑,合于中焦,脾胃之间,名曰章门,在季胁前一寸半。

胃腑脉证

右关阳绝者,无胃脉也。苦 [44] 吞酸,头痛,胃中有冷刺足太阴经,治阴,即公孙穴也 。

右关阳实者,胃实也。苦肠中伏伏 [45] 不思食物,得食不能消刺足阳明经,治阳,即冲阳穴也 。

脾脏脉证

右关阴绝者,无脾脉也。苦少气,下利,腹满身重,四肢不欲动,善呕刺足阳明经,治阳 。

右关阴实者,脾实也。苦肠中伏伏如坚状,大便难刺足太阴经,治阴 。

足阳明经脉证

右关阳实者,足阳明经也。病苦腹中坚痛而热,汗不出,如温疟,唇口干,善哕,乳痈,缺盆腑下肿痛。

右关阳虚者,足阳明经也。病苦胫寒,不得卧,恶寒洒洒,目急 [46] ,腹中痛,虚鸣,时寒时热,唇口干,面目浮肿。

足太阴经脉证

右关阴实者,足太阴经也。病苦足寒胫热,腹胀满,烦扰不得卧。

右关阴虚者,足太阴经也。病苦泄注,腹满气逆,霍乱,呕吐,黄疸,心烦不得卧,肠鸣。

右关阴阳俱实

右关阴阳俱实者,足太阴与阳明经俱实也。病苦脾胀腹坚,抢胁下痛,上冲肺肝,动五脏,立喘鸣,多惊,身热汗不出,喉痹,精少。

右关阴阳俱虚

右关阴阳俱虚者,足太阴与阳明经俱虚也。病苦胃中如空状,少气不足以息,四逆寒,泄注不已。

右尺命门子户脉候

肾部,在右手尺中是也。足少阴经也,与足太阳为表里,以膀胱合为腑,合于下焦,在关元右。左属肾,右为子户,名曰三焦。

膀胱腑脉证

右尺阳绝者,无子户脉也。苦足逆寒,绝产带下,无子,阴中寒刺足少阴经,治阴 。

右尺阳实者,膀胱实也。苦少腹满,引腰痛刺足太阳经,治阳 。

肾脏脉证

右尺阴绝者,无肾脉也。苦足逆冷,上抢胸痛,梦入水,见鬼,善厌寐,黑色物来掩入上刺足太阳经,治阳 。

右尺阴实者,肾实也。苦骨疼,腰脊痛,内寒热刺足少阴经,治阴 。

足太阳经脉证

右尺阳实者,足太阳经也。病苦转胞,不得小便,头眩痛,烦满,脊骨僵。

右尺阳虚者,足太阳经也。病苦肌肉振动,脚中筋急,耳聋,忽忽不闻,恶风,飕飕作声。

足少阴经脉证

右尺阴实者,足少阴经也。病苦痹,身热,心痛,脊胁相引痛,足逆,热烦。

右尺阴虚者,足少阴经也。病苦足胫小弱,恶风寒,脉代绝,时不至,足寒,上重下轻,行不可以按地。少腹胀满,上抢胸胁,痛引肋下。

右尺阴阳俱实

右尺阴阳俱实者,足太阴与太阳经俱实也。病苦癫疾,头重,与目相引痛,厥欲起走,反眼 [47] ,大风多汗。

右尺阴阳俱虚

右尺阴阳俱虚者,足少阴与太阳经俱虚也。病苦心痛,若下重不自收,篡反出 [48] ,时时苦洞泄寒中,泄,肾心俱痛。

人迎气口

黄帝曰:寸口主中,人迎主外。两者相应,俱往俱来。若引绳大小齐等。春夏人迎微大,秋冬气口微大,如是者命曰平人以上出《灵枢·禁服篇》 。

所谓平人者,不病。不病者,脉口、人迎应四时也,上下相应而俱往来也。六经之脉不结动也,本末之寒温之相守司也。形肉血气,必相称也,是谓平人。少气者,脉口人迎俱少,而不称尺寸也。如是者,则阴阳俱不足,补阳则阴竭,泻阴则阳脱。如是者,可将以甘药,不可饮以至剂。如此者弗灸。不已者因而泻之,则五脏气坏矣。

人迎一盛,病在足少阳。一盛而躁,病在手少阳。人迎二盛,病在足太阳。二盛而躁,病在手太阳。人迎三盛,病在足阳明。三盛而躁,病在手阳明。人迎四盛,且大且数,名曰溢阳。溢阳为外格,死不治。必审按其本末,察其寒热,以验其脏腑之病盛,“禁服”作倍 。

脉口一盛,病在足厥阴。一盛而躁,在手心主。脉口二盛,病在足少阴。二盛而躁,在手少阴。脉口三盛,病在足太阴。三盛而躁,在手太阴。脉口四盛,且大且数者,名曰溢阴。溢阴为内关。内关不通,死不治。必审察其本末之寒温,以验其脏腑之病。

人迎盛则为热,虚则为寒,紧则为痛痹,代则乍甚乍间。《灵枢·经脉篇》云:虚则人迎反小于寸口也。

气口盛则胀满,寒中,食不化。虚则热中,出糜,少气,溺色变。紧则痛痹,代则乍痛乍止。“经脉篇”云:虚则气口反小于人迎也。

人迎与脉口俱盛,三倍已上,命曰阴阳俱溢。如是者不开,则血脉闭塞,气无所行,流淫于中,五脏内伤,如此者因而灸之,则变易而为他病矣。

人迎与太阴脉口俱盛,四倍已上,命曰关格。关格者,与之短期。

神门脉

两手关后尺前,此神门脉候也。愚按:《脉法赞》云:神门决断,两在关后。人无二脉,病死不愈。《素问》云:岁水太过,邪害心火,神门绝者,死不治。注云:神门,心脉也。水胜而火绝,故死。又按:神门乃手少阴心经穴也,在掌后兑骨之端,正与高骨相对,但少后于高骨一分。其动脉两两相应,故叔和乃于关后决断之耳。

反关脉

反关脉者,脉不行于寸口,由列缺络入臂后,手阳明大肠经也。以其不顺行于关上,故曰反关。若左手得之主贵,右手得之主富。左右俱反,富而且贵。男女皆然。

冲阳太溪

冲阳,胃脉也,一名趺阳,在足面大指间五寸,骨间动脉是也。若病势危笃,当诊冲阳,以察胃气有无。盖以土为万物之母也,经曰:冲阳绝,死不治 [50] 。信哉!

太溪,肾脉也,在足内踝后,跟骨上陷中动脉是也。若病势危笃,当诊太溪,以察肾气有无。盖以天一生水,真元之气,聚于斯也。经曰:太溪绝,死不治 [51] 。信哉!《伤寒赋》云:伤食伤寒,须辨人迎、气口;有根有本,必诊太溪、冲阳。

趺阳脉浮而涩,少阴脉如经者,其病在脾,法当下利,何以知之?若脉浮大者,气实血虚也。今趺阳脉浮而涩,故知脾气不足,胃气虚也。以少阴脉弦而浮一作沉,才见此为调脉,故称如经也。若反滑而数者,故知当屎脓也。

趺阳脉迟而缓,胃气如经也。趺阳脉浮而数,浮则伤胃,数则动脾,此非本病,医特下之所为也。荣卫内陷,其数先微,脉反但浮,其人必大便硬,气噫而除。何以言之?本以数脉动脾,其数先微,故知脾气不治。大便硬、气噫而除,今脉反浮,其数改微,邪气独留,心中则饥。邪热不杀谷,潮热发渴,数脉当迟缓,脉因前后度数如法,病者则饥。数脉不时,则生恶疮也。

趺阳脉浮,浮则为虚。浮虚相搏,故令气 [52] 。言胃气虚竭也。

趺阳脉滑而紧,滑者胃气实,紧者脾气强。持实击强,痛还自伤。以手把刃,坐作疮也。

趺阳脉浮而涩,伏则吐逆,水谷不化;涩则食不得入,名曰关格。

趺阳脉大而紧者,当即下利,为难治。

趺阳脉紧而浮,浮为气,紧为寒;浮为腹满,紧为绞痛。

浮紧相搏,肠鸣而转,转即气动,膈气乃下。少阴脉不出,其阴肿大而虚也。

趺阳脉沉而数,沉为实,数消谷,紧者病难治。

趺阳脉浮而芤,浮者卫气衰,芤者荣气伤。其身体瘦,肌肉甲错。浮芤相搏,宗气微衰,四属 [53] 断绝。

趺阳脉微而紧,紧则为寒,微则为虚。微紧相搏,则为短气。少阴脉弱而涩,弱者微烦,涩者厥逆。

趺阳脉不出,脾不上下,身冷肤硬,少阴脉不至,肾气微,少精血,奔气促迫,上入胸膈,宗气反聚,血结心下,阳气退下,热归阴股,与阴相动,令身不仁。此为尸厥。当刺期门、巨阙。

脉分四时以胃气为本

《素问》曰:春应中规,夏应中矩,秋应中衡,冬应中权。

《素问》曰:春日浮,如鱼之游在波。夏日在肤,泛泛乎万物有余。秋日下肤,蛰虫将去。冬日在骨,蛰虫周密,君子居室。

春胃微弦曰平,弦多胃少曰肝病,但弦无胃曰死。

夏胃微钩曰平,钩多胃少曰心病,但钩无胃曰死。

长夏胃微软弱曰平,弱多胃少曰脾病,但代无胃曰死。

秋胃微毛曰平,毛多胃少曰肺病,但毛无胃曰死。

冬胃微石曰平,石多胃少曰肾病,但石无胃曰死。

蔡氏 [54] 曰:凡脉中指,不大不小,不长不短,不浮不沉,不滑不涩,应手中和,意思欣欣,难以名状者,为胃气。

参黄子 [55] 曰:脉以胃气为本者,脉之中和也。中和者,弦不甚弦,钩不甚钩,软不甚软,毛不甚毛,石不甚石,顺四时五行,而无太过不及也。若春脉弦,如循刀刃;夏脉钩,如操带钩;长夏脉软,介然不鼓;秋脉涩,如风吹毛;冬脉石,来如弹石,是得真脏之脉,全失中和,是无胃气,可与之决死期矣。

刘肖斋 [56] 曰:四时平脉,在《素问》谓之春弦、夏钩、秋浮、冬营。在《难经》谓之春弦、夏钩、秋毛、冬石。俚俗谓之春弦、夏洪、秋毛、冬石。词异而理同也。

滑伯仁曰:凡诊脉,须要先识时脉、胃脉,与腑脏平脉,然后及于病脉。时脉,谓春三月,六部中俱带弦,夏三月俱带洪,秋三月俱带浮,冬三月俱带沉。胃脉,谓中按得之,脉和缓。腑脏平脉,已见前章。凡人腑脏既平,胃脉和,又应时脉,乃无病者也。反此为病。

愚按:《难经》曰:呼出心与肺,吸入肾与肝。呼吸之间,脾受谷味故也,其脉在中。故五脏之脉,皆有胃气附,不独右关见之而已。《脉经》云:胃气手少阳三焦、四时五行脉法,乃知三焦主持诸气,其于用身灌身,和内调外,荣左养右,导上宣下,贯串于寸关尺三部之中,无可休息,故经曰:人绝饮食则死,脉无胃气亦死。

脉贵有神

东垣云:不病之脉,不求其神,而神无不在也 [57] 。有病之脉,则当求其神之有无。谓如六数七极,热也。脉中此中字浮中沉之有 有力言有胃气 即有神矣,为泄其热。三迟二败,寒也,脉中有力说并如上 即有神矣,为去其寒。若数极、迟败中不复有力,为无神也,将何所恃耶?苟不知此而遽泄之去之,神将何以依而主耶?故经曰:脉者,气血之先。气血者,人之神也。善夫!

脉分四方

夫中原之地,四时异气。居民之脉,亦因时异。春弦、夏洪、秋毛、冬石,脉与时违,皆名曰病。东夷之地,四时皆春,其气暄和,民脉多缓;南夷之地,四时皆夏,其气蒸炎,民脉多大;西夷之地,四时皆秋,其气清肃,民脉多劲;北夷之地,四时皆冬,其气凛冽,民脉多石;东南卑湿,其脉软缓。居于高巅,亦西北也,西北高燥,其脉刚劲。居于污泽,亦东南也。南人北脉,所禀必刚;北人南脉,所禀必柔。东西不同,可以类剖。

脉分五脏

肝脉弦,心脉钩,脾脉代,肺脉毛,肾脉石。

五脏平脉

肝脉来,软弱招招 [58] ,如揭长竿末梢,曰肝平。

心脉来,累累 [59] 如连珠,如循琅玕 [60] ,曰心平。

脾脉来,和柔相离,如鸡践地,曰脾平。

肺脉来,厌厌聂聂 [61] ,如落榆荚,曰肺平。

肾脉来,喘喘 [62] 累累如钩,按之而坚,曰肾平。

五脏病脉

肝脉来,盈实而滑,如循长竿,曰肝病。

心脉来,喘喘连属,其中微曲,曰心病。

脾脉来,实而盈数,如鸡举足,曰脾病。

肺脉来,不上不下,如循鸡羽,曰肺病。

肾脉来,如引葛,按之益坚,曰肾病。

五脏死脉

肝脉来,急益劲,如新张弓弦,曰肝死。

心脉来,前曲后居,如操带钩,曰心死。

脾脉来,锐坚如乌之喙,如鸟之距,如屋之漏,如水之流,曰脾死。

肺脉来,如物之浮,如风吹毛,曰肺死。

肾脉来,发如夺索,辟辟 [63] 如弹石,曰肾死。

五脏真脉

真肝脉至,中外急,如循刀刃,责责然,如按琴瑟弦。

真心脉至,坚而搏,如循薏苡子,累累然。

真脾脉至,弱而乍数乍疏。

真肺脉至,大而虚,如以毛羽中人肤。

真肾脉至,搏而绝,如指弹石,辟辟然。

男女脉异

朱丹溪曰:昔轩辕使伶伦 [64] ,截嶰谷 [65] 之竹,作黄钟律管,以候天地之节气。使岐伯取气口,作脉法,以候人之动气。故黄钟之数九分,气口之数亦九分。律管具而寸之数始形,故脉之动也,阳得九分,阴得一寸,吻合于黄钟。天不足西北,阳南而阴北,故男子寸盛而尺弱,肖乎天也;地不满东南,阳北而阴南,故女子尺盛而寸弱,肖乎地也。黄钟者,气之先兆,故能测天地之节候。气口者,脉之要会,故能知人命之死生。世之俗医,诵高阳生之妄作,欲以治病,其不杀人也几希!

参黄子曰:男子以阳为主,故两寸脉,常王 [66] 于尺。若两寸反弱,尺反盛者,肾气不足也。女子以阴为主,故两尺脉,常王于寸。若两尺反弱,寸反盛者,上焦有余也,是不足固病,有余亦病,所谓过犹不及也。

妇人脉法

阴虚阳搏,谓之崩。

阴搏阳别,谓之有子。

妇人手少阴脉动甚者,妊子也。

得太阴脉为男,得太阳脉为女。太阴脉沉,太阳脉浮。

左疾为男,右疾为女,俱疾为生二子。

尺脉左偏大为男,右偏大为女。左右俱大,产二子。

左手沉实为男,右手浮大为女。左右手俱沉实,猥 [67] 生二男;左右俱浮大,猥生二女。

左右尺俱浮,为产二男。不尔,则女作男生。左右尺俱沉,为产二女。不尔,则男作女生。

妇人阴阳俱盛,曰双躯。若小阴微紧者,血即凝浊。经养不周,胎则偏夭,其一独死,其一独生。不去其死,害母失胎。

何以知怀子之且生也?岐伯曰:身有病而无邪脉也。妇人欲生,其脉离经,夜半觉,日中则生也。

妇人经断有躯,其脉弦者,后必大下,不成胎也。

新产伤阴,出血不止,尺脉不能上关者死。

脉平而虚者,乳子法也。

妇人尺脉微迟为居经,月事三月一下。

妇人尺脉微弱而涩,少腹冷,恶寒,年少得之为无子,年大得之为绝产。

老少脉异

老弱之人,脉宜缓弱。若脉过旺者,病也。少壮之人,脉宜充实。若脉过弱者,病也。然犹有说焉:老者脉旺而非躁,此天禀之厚,引年之叟也,名曰寿脉。若脉躁疾,有表无里,此孤阳也,其死近矣。壮者脉细而和缓,三部同等,此天禀之静,清逸之士也,名曰阴脉。若脉来细而劲直,前后不等,可与之决死期矣。

小儿脉法

小儿三岁以下,未可用寸关尺诊,惟以男左女右手虎口,次指寅卯辰三关视之。寅位为气关,卯位为风关,辰位为命关。纹色紫,热;红,伤寒;青,惊风;白,疳疾。惟黄色隐隐,为常候也。至见黑色则危。及三岁以上,乃以一指取寸关尺三部,常以六至为率,五至即为迟,七至即为数矣。

鱼翔:脉来浮,中间一沉,若鱼翔,似有如无,命绝也。

釜沸:如釜中有水,火燃极而滚沸,有出无入,阴阳气绝,旦占夕死,不可为也。

附:芤脉解

“芤脉,浮大而软,按之中央空,两边实” [69] ,此《脉经》语也。愚按:芤即慈葱也,其状中空外实,故芤脉似之。盖卫行脉外,营行脉中。脉者,血之府也。故脱血之后,营虚卫实,其脉按之,指下空豁,有外无中,此芤脉也。《脉诀》言:两头有、中间无,是脉断截矣 [70] 。芤为失血,《脉诀》乃主淋沥,气入小肠,亦甚辽绝,误世不小。而刘肖斋所引诸家言芤脉者,亦多附会可笑。

[1] 眎:通“示”。《汉书·赵充国传》:“至春省甲士卒,循河湟漕谷至临羌,以眎羌虏。”颜师古注:“眎,亦示字。”

[2] 神而明之存乎其人也:出《易·系辞上》。其意为要真正明白某一事物的奥妙,在于各人的领会与理解。

[3] 文子:是老子的弟子,著有《文子》。

[4] 潘西泉:似指潘弼,号西泉居士。

[5] 壅遏营气……是谓脉:语出《灵枢·决气论》。

[6] 瞽(gǔ鼓):盲,瞎。

[7] 四时以胃气……死矣:语出《素问·平人气象论》。

[8] 神镜经:为《扁鹊神镜经》,按《松江府志》:徐復,字可豫,号神翁,华亭南桥人,海盐州医学教授。其先宋濮阳太守熙,通异人授以《扁鹊神镜经》。

[9] 戴同父:元医家,名启宗(一作起宗),建业(今江苏南京)人,生活于14世纪。习儒通医,曾任龙兴路(今江西南昌)儒学教授。

[10] 揆度(kuíduó葵夺):意为揣度、揣测,估量。《淮南子·兵略训》:“能治五官之事者,不可揆度者也。”

[11] 闰:本义余数。正常一息四动,此处多出一动,一息五动,故曰闰以太息。

[12] 荣卫……为一周也:语出扁鹊《难经·一难》。

[13] 今吸不能至……尽也:语文出扁鹊《难经·十一难》。

[14] 脐为中关……足为地:语出《脉经》卷四。

[15] 滑伯仁:滑寿,字伯仁,晚号樱宁生。为元末明初著名的医家。约生于1304年,卒于1386年。

[16] 浮以:此二字原无,据下文补。

[17] 言人之阴阳……腹为阴:语出《素问·金匮真言论》。

[18] 鬲:通“膈”,横膈膜,亦借指胸腹。晋陆云《与陆典书书》之五:“绍季札之遐踪,结鬲肝与中夏。”

[19] 右:原无,据《素问·脉要精微论》补。

[20] 啌(qiāng枪):用同“腔”,此指喉咙。

[21] 腰背:《素问·脉要精微论》作“腰脊”。

[22] 上寸口也……尺中也:语出明·张景岳《景岳全书·脉神章》。

[23] 九道:即一脉分为九道之说(实为三部九候以测全身)。

[24] 外以候心……候膻中:语出《素问·脉要精微论》。

[25] 胞门子户:胞门,指胞宫(子宫)。子户,产子出入的门户。

[26] 王月:即”旺月”。指各季的第二个月。

[27] 冷上抢心:即寒气冲心。抢,冲、撞之意。

[28] 毒痛:指痛楚;苦痛。

[29] 洞泄:病名。出《素问·生气通天论》。指阴盛内寒所致的泄泻。

[30] 肠澼:病名。出《素问·通评虚实论》。为痢疾一类疾病。

[31] 眯(mí迷)目:指尘埃等细小异物入眼,使人一时不能睁眼。

[32] 习习:游走性痛痒貌。

[33] 洒(xiǎn险)洒:寒栗貌。《素问·刺疟》:“肾疟者,令人洒洒然,腰脊痛宛转,大便难。”

[34] (huāng荒):目不明。

[35] 悒(yì轶)悒:忧郁,愁闷。汉·班固《汉武帝内传》:“庸主对坐,悒悒不乐。”

[36] 尸厥:证候名。见突然昏倒,不省人事,状如昏死,患者呼吸微弱,脉象极细,乍看似死状。

[37] 戴眼:中医病名。指目睛上视而不能转动。

[38] 胸中满彭彭:盛多貌。形容胸中满闷。

[39] 泄白:指小便呈乳白色。

[40] 嗌干:即咽喉干燥。

[41] 朝:通“潮”。汉袁康《越绝书·外传记吴地传》:“吴古故祠江汉于棠浦东,江南为方墙,以利朝夕水。”

[42] 唇吻:指口嘴。汉·王充《论衡·率性》:“扬唇吻之音,聒贤圣之耳。”

[43] 嘈嘈:众声嘈杂和喧杂的样子。形容粗重的耳鸣。

[44] 苦:原文作“若”,据上下文改为“苦”。

[45] 伏伏:《脉经》卷二林亿注:“一作愊愊”。愊愊,郁结貌。

[46] 目急:眼目缩紧。

[47] 反眼:指眼睛上翻,上视。癫疾之人常见。

[48] 篡反出:疑为肛门脱垂。

[49] 歃血:古代举行盟会时,微饮牲血,或含于口中,或涂于口旁,以示信守誓言的诚意。

[50] 冲阳绝死不治:语出《素问·至真要大论》。冲阳指趺阳脉。脉学名词。切诊部位之一。

[51] 太溪绝死不治:语出《素问·至真要大论》。太溪即太溪脉。脉学名词。切诊部位之一。

[52] (yē噎):同“噎”。食物等梗阻喉咙。《玉篇·食部》:“,或噎字,食不下也。”

[53] 四属:指四肢。

[54] 蔡氏:指南宋蔡元定,号西山,著有《脉书》。

[55] 参黄子:明代医家吴崑,人称“参黄子”,著有《脉语》。

[56] 刘肖斋:明代医家刘浴德,字肖斋,号壶隐子。著《壶隐子医书四种》,内有《脉赋训解》《脉诀正伪》等。

[57] 不病之脉……不在也:语出《诊家枢要》。元代滑寿(伯仁)著。一卷。

[58] 招招:长软貌。《素问·平人气象论》:“平肝脉来软弱,招招如揭长竿末梢,曰肝平。”

[59] 累(léi雷)累:形容接连成串。

[60] 琅玕(lánggān郎干):似珠玉的美石。

[61] 厌厌聂聂:轻泛貌。

[62] 喘喘:此指脉象如喘促.

[63] 辟辟:象声词。如手指弹石之声。《素问·平人气象论》:“死肾脉来,发如夺索,辟辟如弹石,曰肾死。”

[64] 伶伦:中国古代传说中的音乐人物,亦作泠伦。相传为黄帝时代的乐官,是发明律吕据以制乐的始祖。《吕氏春秋·古乐》有“昔黄帝令伶伦作为律”的记载。

[65] 嶰(xiè懈)谷:昆仑山北谷名,传说黄帝使伶伦取嶰谷之竹以制乐器。

[66] 王:通“旺”。《庄子·养生主》:“泽雉十步一啄,百步一饮,不蕲畜乎樊中,神虽王不善也。”

[67] 猥(wěi委):多。《后汉书·仲长统传》:“横税弱人,割夺吏禄,所恃者寡,所取者猥。”

[68] 劈劈然:犹立即。

[69] 芤脉浮大……两边实:语出《脉经》卷一。

[70] 两头有……脉截断矣:语出高阳生《脉诀》。