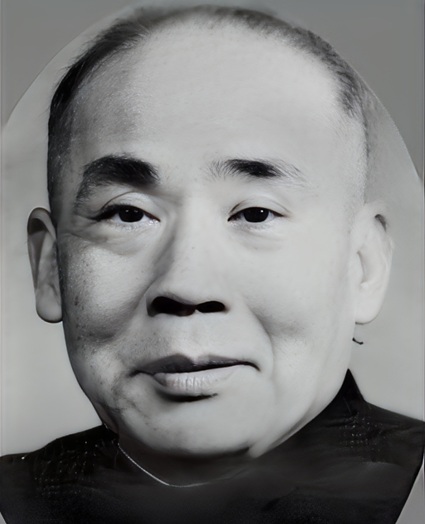

张舜徽

- 姓名:张舜徽

- 别名:

- 性别:男

- 朝代:

- 出生地:湖南省沅江县人

- 出生日期:1911年8月5日

- 逝世日期:1992年11月27日

- 民族族群:

张舜徽(1911年8月5日-1992年11月27日),历史学家,版本目录学家。1911年8月5日生。湖南省沅江县人。现任华中师范学院历史系教授,中国历史文献研究会会长。其父博学经史,是湖南优级师范学堂教师。他自幼随父攻读文字、训诂、经诂、经诗、子史等书籍。17岁父亡,便走遍四方,求师访友。初到长沙,继至北平,勤赴书馆,刻苦自学。1931年回湖南,应聘执教于各级中学,担任语文、历史课程达9年。1941年应聘初任湖南国立师范学院中文系讲师。1943年任北平民国学院中文系教授。随后又继任兰州大学、西北师范学院教授和北平民国学院中文系主任等职,直至湖南解放。这期间,对古今学术流别、书籍体例、释例作了研究,发表有《广校雠略》一百篇(1945年,湖南排印)和《积石丛稿五种》(包括汉书艺文志、毛诗故训传、扬州阮氏学记、乾嘉三通行传、敦煌本校勘记等)(1946年,兰州排印)。1950年到北京参加华北革大政治研究院学习。1951年执教于中原大学教育学院。1952年随校并入华中大学(后改称华中师范学院),一直任历史系教授。在解放后30多年的教学实践中,从事了浩繁的学术研究,成果卓著,著述共达1千多万字。如《说文解字约注》,是积40余年的研究工夫,始撰成这部约200万字的巨著。书中《说文解字》正义以宋刻本大徐《校定说文》为依据;注释解说,则综合历代各家研究成果,附载自己研究所得,纠正前人解说之误。所征引资料,除各种研究《说文解字》的专著外,又博稽甄录甲骨、金文以及前人文集笔记中议礼、明制、考文、审音、诠释文物之作,补充论证,并且还注重推究文字双声相衍之迹,使学者能够以简驭繁、触类旁通。内容精审、语归简约、避免芜杂陈言和烦琐考证。又如《史评三书平议》,是详细考证史通、通志总序、文史通之作。而《郑学丛著五种》,则是总结郑玄在经学上的成就。已发表的主要著作有《中国历史要籍介绍》(1955年,湖北人民出版社出版)、《中国史论文集》(1956年,同上)、《中国古代史籍校读法》(1962年,上海中华书局出版)、《清代扬州学记》(1962年,上海人民出版社出版)、《清人文集别录》上下两册、《顾亭林学记》、《修订本广校雠略》(以上三书均在1963年,由北京中华书局出版)、《广文字蒙求》(1980年,华中师院印刷厂印行)、《说文解字约注》(1982年,中州书画社出版)《周秦道论发微》(1982年,北京中华书局)等。此外,还有《周秦政论类诠》、《郑学丛著五种》、《史评三书平议》、《清人笔记条辨》、《中国文献》、《中国封建社会之分析》、《劳动人民创物志》以及《旧学辑存》等。

猜你喜欢的书

甲申闻见二録补遗

先公任諌官时,大旱,请对,乞驾出祈雨。仁宗曰:"太史言:‘月二日当雨。"月一日当出。"先公曰:"臣谓是日无雨。"上曰:"卿何以知之?"曰:"陛下既知有雨,则安用祈求?知有雨而求,非诚也。天非至诚不格,臣是以知无雨也。"上曰:"明日当出。"先公曰:"臣乞传旨合门。"上即召近珰喻曰:"明日于醴泉观等处祈雨。"先公曰:"何不远出?岂惮热乎?凶岁百姓衣食将不给矣。"上每意动则耳轮先赤,厉声曰:"待去西太一宫。"先公曰:"乞传旨。"上曰:"卿不知典故,出城不预告也。"

上清高上灭魔洞景金元玉清隐书经

《上清高上灭魔洞景金元玉清隐书经》,早期上清派经典,约出于东晋。原为《洞真玉清隐书》中一篇,后分出单为一卷,收入《正统道藏》正一部。内称此经乃高上之诀辞,玉帝之灵章。经文为一长篇韵文,后附修行方法。学者依法诵经,思神唸咒,可以解七祖之罪结,保万神于胎元。诵之万遍,「则身耀金展」。又称道士若患疾病,亦可修行此法,使邪毒散出,身体康宁。

女科秘旨

清·轮应(亦作印)禅师撰。8卷。为《竹林寺三禅师女科三种》之一。卷1为安胎、辨胎、养胎、小产等,列方8首;卷2~4为胎前病;卷5~6为临产及产后病;卷7~8为产后病。是书较《女科秘要》论述稍详,方剂多切实用,纲目清晰。卷1及卷8多涉及女性性医学内容。

二薇亭诗集

宋诗别集。1卷。徐玑著。作者曾任地方官吏,因此写过一些关切时政的诗歌,如《传胡报二十韵》有“晋赵非殊异,山河本浑全。人心方激切,天道有回旋”的句子,表现了对恢复中原的渴望。但更多的诗作却是表现长期离家担任下吏的酸辛心情,感情比较真实。诗体以五古、五律为多。某些绝句如《新凉》:“水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低。黄莺也爱新凉好,飞过青山影里啼。”也写得自然流畅,富有画意。

杜诗详注

唐诗别集。原书24卷,通行本25卷。杜甫撰;清人仇兆鳌注。又名《杜少陵集详注》。仇兆鳌字沧柱,晚号知几子,淅江鄞县人。康熙二十四年(1685)进士,官至吏部侍郎。自宋至清,注杜诗者号称千家,此书是作者在汇集各家的基础上,几经修改增补,前后用了20多年时间。作者在序中说:“臣于是集,矻矻穷年,先挈领提纲以疏其脉络,复广搜博征,以讨其典故,汰旧注之楦酿丛脞,辩新说之穿凿支离。夫亦据孔孟之论诗者以解杜,而非敢凭臆见为揣测也。”因此它的注释体例是,先于每首诗各分段解释文义,而后征引典故,注释非常详尽。书前有自序和新、旧《唐书》杜甫传,年谱,凡例。书后又附录逸诗、文,历代铭、序、记,诸家咏杜、论杜等,收集资料颇为丰富。此书堪称历代注杜诗的总结,为研究杜诗者提供了不少方便。其缺点则是注解失之烦琐冗沓,加之观点陈腐,因而有时解诗穿凿附会,迂腐无聊;所引典故,摭拾类书,未加检寻,不乏错舛。“然援据繁富,而无千家注杜伪撰故实之陋习,核其大局,可资考证者为多。”(《四库全书总目》)所以《四库全书》于众多清人注杜中只选此书收录。由于仇氏曾将此书进呈康熙皇帝,因此现存有恭楷缮写进呈本。刻本有康熙武林三余堂刻本和芸生堂刻本。1921年扫叶山房出翻印本。1930年商务印书馆出排印本,收入《国学基本丛书简编》和《万有文库》。1955年上海古籍刊行社据《万有文库》本纸型重印。1979年中华书局对原书作了重大整理校正,标点排印。书后附校勘记及篇目索引。

西方愿文解

西方愿文解,一卷,明袾宏著并解,广亶跋并赞,有科文。以上三种出云栖法彙,见新编续藏。