屈原生年月日的推算问题

《史记·屈原传》没有提供可以考索屈原生年的材料,《离骚》王逸注有屈原生于寅年、寅月、寅日之说,因而有推算的可能性。照陈玚等所推,屈原生在公元前三四三年正月二十一或二十二日,这是旧说。旧说的错误在于误把历史年表上的干支纪年法的寅年作为战国时代岁星纪年的“摄提格”。郭沫若先生根据《吕氏春秋》里的一个岁星纪年例子用超辰法推求,假定屈原生于公元前三四〇年正月初七日,也只在疑似之间,未为定论。一九四八年,我在清华大学讲授《楚辞》,开始注意这个问题,有兴味深入研究,接触到向来经史学家所聚讼纷纭的岁星纪年的种种复杂方面。研究的结果是公元前三四一年岁星在星纪,太阴在寅,太岁在子;公元前三三九年岁星在娵訾,太阴在辰而太岁在寅。太阴、太岁分别是依据钱大昕的旧说的。公元前三四一年正月里无庚寅日,而“摄提格”也应该是太岁在寅之称,因此,我修正郭说,把屈原生年移后一年,推算他生在公元前三三九年、楚威王元年正月十四日庚寅,即阳历二月二十三日。

一九四九到一九五〇年,我断断续续在古代天文学里摸索,曾经把战国秦汉之间的岁星纪年作通盘考虑,利用现代天文学家的表格,推算汉武帝太初元年的“摄提格”和《吕氏春秋》的“涒滩”那两个例子的岁星的正确方位,证明:(一)战国时期的摄提格,岁星在娵訾宫;西汉时期的摄提格,岁星在星纪宫;两式不同。(二)岁星纪年的古法是把岁星合日的那个月份作为定年名的标准的。公元前三三九年可以肯定为摄提格之岁。

不过《离骚》诗句有王逸、朱熹两家不同的注解,我们只依据王逸说推算屈原生年,是不能作全面的肯定的结论的。这两家的说法互有短长,难判是非。现在我写作本论文时,再度考虑这问题。天文上有两个“摄提”。一个是有纪年作用的岁星摄提,一个是有纪月作用的大角摄提。但是,这两个摄提有关联作用,而王、朱两家的意见也可以互相补充,不是互相矛盾的。要使屈原的生辰能够同时正确满足这两个摄提的要求,那么上面的那个答案是最合适的。

本论文虽然以屈原生辰的推算标题,讨论的问题广泛及于岁星纪年的各方面。这里讨论到:(一)岁星纪年和干支纪年的分别,即太岁超辰问题;(二)岁星纪年的原理和它的发展过程的推想;(三)岁星纪年的甲乙两式;(四)岁星摄提和大角摄提的关联作用。讨论的要点提供史学研究者参考,并且期待天文历法专家们的指正。

一

《离骚》:“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。”屈原自己叙说了他诞生的日子。这两句诗很难懂,向来有两种不同的解释。一是后汉人王逸在《楚辞章句》里的注解;二是南宋人朱熹在《楚辞集注》和《楚辞辩证》里的意见。

按照王逸说,摄提是年名,太岁在寅曰摄提格,孟陬指夏历正月孟春建寅之月,庚寅是生日的干支。所以屈原生在寅年、寅月、寅日,他的生辰巧逢三寅,见得不平凡的。按照朱熹说,摄提是星名,它是随着斗柄指示方位以定月令的,正月孟春日没始昏之时,斗柄指寅,在东北隅。屈原只说他生在正月庚寅日,不一定在寅年。如果摄提是年名,其下不应略去格字,而“贞于”两字反而是多余的衍文了。怎么说寅年正于寅月呢?今按太岁在寅曰摄提格,见于《尔雅》,此外,《史记》和《淮南子》都有岁星纪年的摄提格的名称,王逸说是有根据的。至于摄提是星名则见于《史记·天官书》,朱熹虽没有引用《史记》,他是根据《汉书·律历志》“孟陬殄灭,摄提失方”的孟康注的。王、朱两家说法不同,而都有根据,也都涉及天文历法专门之学,读者很难判决是非了。

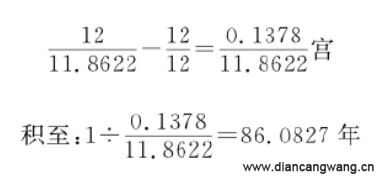

适超一宫。

超过一宫就是超过一辰,需要跳过一个太岁年名,或与之相应的干支年名,方始能够使岁星和年名相合。八十六年是正确的“太岁超辰”率。战国秦汉间的天文家虽然不能知道这正确的太岁超辰率,但是那时期的岁星纪年年名既然从岁星方位上得来,岁星的方位和它的合日的月份是容易观测的,他们不知道超辰密率,由实测以定年名,等于知道超辰率一样。所以我们根据干支年表,反求岁星纪年年名需要用这超辰密率来计算。

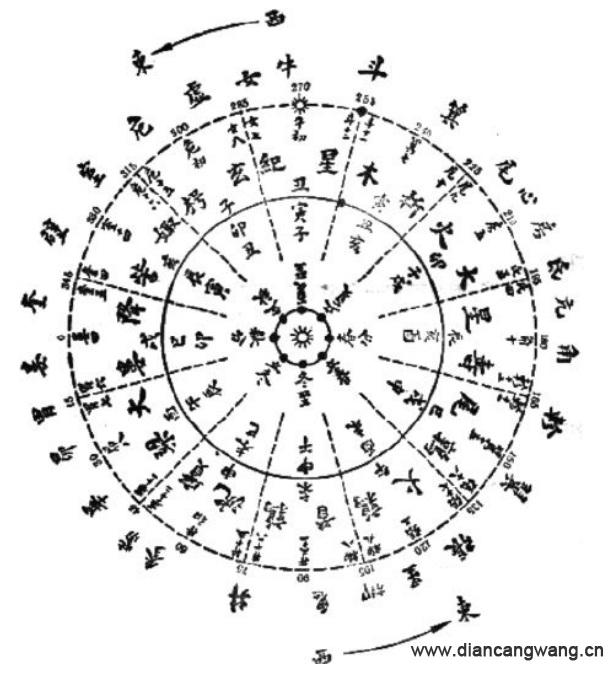

图法年纪星岁

附注:本图中间十二地支原作红字,以示区别。兹图版已制就,特此说明。

图上有三圈十二辰名。外圈是属于宫名的十二辰,自东向西。中圈是《淮南子》和《史记》的岁星纪年辰名,即钱大昕所谓太阴或岁阴辰名。内圈是钱大昕所谓太岁辰名。这两圈辰名都是自西向东的,跟木星的运行同方向。星在星纪丑宫,岁阴在寅,太岁在子,照《淮南子》和《史记》,这年是摄提格。余可顺推。前代学者们讨论岁星纪年法的,只画外圈辰名,要人设想一个雄岁星,一个雌岁阴,在星纪始点,同时出发,背道而行,年行一宫,星居丑则岁在寅,星居子则岁在卯,用一个左转一个右转的说法。现在我们另画两圈辰名,那么只要跟岁星顺转,比较简单明白。

汉初用十月作岁首,到汉武帝元封七年十一月逢甲子朔旦冬至,历法家要把它做“历元”,改元封七年为太初元年,称焉逢摄提格之岁,并且改用正月作岁首。《史记》上没有记载岁星的方位,我们用天文算法可以推求的。这冬至日,照新城新藏《战国秦汉长历图》所特示,是儒略日1683431.旦指夜半零时,实合1683430.5,即公元前一〇五年十二月二十五日零时。我们用Neugebauer氏的《天文年历日月行星行程表》推算,在中国中部所见太阳和木星的方位如下:

太阳黄经270度27分

视赤经270度30分

视赤纬南23度29分42秒

木星实黄经256度54分36秒

实黄纬0度3分36秒

视黄经258度49分48秒

视黄纬0度3分10秒

视赤经257度49分48秒

视赤纬南23度9分14秒

*公元前三六六年甲寅·〇〇(甲寅朔)

三六五年己未·二五(戊申朔)

三六四年甲子·五〇(壬申朔)

三六三年己巳·七五(丁卯朔)

*三六二年乙亥·〇〇(庚寅朔)

三六一年庚辰·二五(乙酉朔)

三六〇年乙酉·五〇(己卯朔)

三五九年庚寅·七五(癸卯朔)

*三五八年丙申·〇〇(丁酉朔)

公元前三五七年辛丑·二五(壬辰朔)

三五六年丙午·五〇(丙辰朔)

*三五五年辛亥·七五(庚戌朔)

三五四年丁巳·〇〇(甲辰朔)

三五三年壬戌·二五(戊辰朔)

三五二年丁卯·五〇(癸亥朔)

三五一年壬申·七五(丁亥朔)

三五〇年戊寅·〇〇(辛巳朔)

三四九年癸未·二五(乙亥朔)

三四八年戊子·五〇(己亥朔)

*三四七年癸巳·七五(甲午朔)

三四六年己亥·〇〇(戊子朔)

三四五年甲辰·二五(壬子朔)

三四四年己酉·五〇(丙午朔)

三四三年甲寅·七五(庚午朔)

三四二年庚申·〇〇(乙丑朔)

三四一年乙丑·二五(己未朔)

三四〇年庚午·五〇(癸未朔)

*三三九年乙亥·七五(丁丑朔)

三三八年辛巳·〇〇(壬申朔)

三三七年丙戌·二五(丙申朔)

*三三六年辛卯·五〇(庚寅朔)

三三五年丙申·七五(甲申朔)

三三四年壬寅·〇〇(戊申朔)

三三三年丁未·二五(癸卯朔)

三三二年壬子·五〇(乙丑朔)

三三一年丁巳·七五(辛酉朔)

三三〇年癸亥·〇〇(乙卯朔)

三二九年戊辰·二五(己卯朔)

在这些年份中间,正月朔日立春只有公元前三六六年,此外三五八年、三五五年、三四七年正月朔日和立春仅差一日,但是这四个年份的正月都无庚寅日,可以不论。留下来可以讨论的只有三个年份。三六二年正月初一是庚寅日,年前十三月中的乙亥立春,加十五日得庚寅,所以这年的正月朔庚寅恰是雨水日。不过把这年定为屈原生年,他活到秦攻取黔中郡(公元前二八〇)私自起拔郢(公元前二七八),年寿在八十以上,是不合适的。这年的岁星在降娄,是单阏之岁,太岁在卯。三三六年正月初一也是庚寅日,初二辛卯立春,仅差一日,这个月份也够上标准的正月。不过把这年定为屈原生年,到公元前三一三年张仪来楚,他被疏去职,才二十四岁,上推他初任左徒时,年才二十,未免年纪太轻些。这年的岁星在实沈,是大荒落之岁,太岁在巳。这两个可以考虑的年份都有缺点。

公元前三三九年正月丁丑朔,上年十二月晦日是丙子,晦前一日乙亥立春,有〇·七五余分,正月朔旦不过在立春后一·二五日,也是近于标准的正月。《淮南子·天文训》说:立春日斗勺指报德之维,加十五日指寅则雨水。《天文训》里凡斗勺指着十二辰都建立“中气”,如指子则冬至,指癸则小寒,指丑则大寒,指报德之维则立春,指寅则雨水,指甲则惊蛰,指卯中绳则春分,指乙则清明,指辰则谷雨,指常羊之维则立夏(余略)。把十二辰应用在十二个中气上,另外用四个维当立春、立夏、立秋、立冬,把甲乙丙等天干用在其余的节上。所以泛泛说斗柄指寅是孟春正月,严格说斗柄恰指寅位是正月中气的雨水日。现在十二月晦前一日乙亥立春,那么正月十四日庚寅恰当中气雨水日,斗勺和摄提指寅正。这个孟春中气,照《淮南子·天文训》是雨水,别处也称惊蛰,惊蛰和雨水有时互换,那没有关系,总之是正月的中气。

所以就是我们尊重朱熹的意见,认为是同于斗建作用的那个大角摄提,公元前三三九年的正月十四日庚寅也是最合适的。而况这一年岁星在娵訾,恰在正月里合日,年名摄提格,太岁在寅呢!在这儿,王逸和朱熹的矛盾居然统一了,诚然是巧合!这年是楚威王元年,屈原生在这年,到张仪来楚,被疏去左徒的职位时,年二十七岁。从《史记》所记事迹和《楚辞》里可以推论他的年龄的,都能够配合,不发生困难。

《离骚》的“摄提”不管它指哪一种摄提,关键在于“贞于”两字。贞,正也。屈原说“正”,如果是的的确确正,一点儿不含糊,那么不是岁星的摄提当临在正月,便是大角的摄提正在立春或雨水。写《天问》的屈原,他对于天文知识是丰富的,摄提是天文上的术语,有一定的意义。如果不能判断哪一种意义是主要的,那么我们能够找到一个同时能够满足两种摄提格的要求的答案是最合理的了。

照我们看,王逸和朱熹两家的注释都有毛病。王逸只作了训诂上的解释,说摄提格就是寅年,引起误会,使人误认为屈原时代已经有干支纪年的习惯,是诗人故意用了文雅、艰深的替换词的。因此也引起了后人根据干支纪年年表来推算屈原生年的错误。王逸是后汉时代的人,他已经习惯了干支纪年,也不清楚战国时代的所谓摄提格之年岁星在什么方位了。他只注意了训诂,却忽略了天文。朱熹注意天文,可是他单举出了大角星下的摄提星,忽略了“岁星一名摄提”的事实,所以他的解释也不够全面。恒星和行星里都有称为摄提的,同见于《史记·天官书》,我们相信它们都是战国时期的天文占星家所习用的,同样的古。在占星家看来,岁星的地位更其重要。在屈原时代已经有岁星纪年的习惯,所以《离骚》诗句中的摄提,应该主要指岁星,不指大角。不过既然是摄提格之年,又在孟陬正月,那么大角摄提同时也正在这个月份上,所以一句话可以既明其年又明其月了。

再深进一层考虑,我们觉得这两个摄提,是互相关联,交相为用的。申论如下:

(一)中国的历法向来是阴阳合历,并不是纯阴历。古代的天文历法家,他们的主要工作在于调和阴阳,在阴历年里适当地插入闰月,调节太阳节气,使四季得其正。所以年有两种,从正月朔到十二月晦是一个阴历年,平年十二个月,闰年十三个月。另外有太阳年,从冬至或立春起算,以三六五·二五日为岁实。月份也有两种,阴历月是月朔到月晦,节气月是太阳年的十二分之一。例如孟春的那个节气月是从立春开始的三十天。用岁星纪年,既然是要把岁星和太阳同宫的那个月份作为标准的,这个月份应该用节气月,不用阴历月。否则岁星合在闰月,称什么年呢?节气月用什么来正呢?用大角摄提线来正是正确的。所谓寅月、卯月等都应指节气月的。岁星合日(这是“合辰”,也是所谓“摄提”)在寅月,大角弧线正于寅位(这也是“摄提”),岁星合日在卯月,大角弧线正于卯位,余可类推。从大角弧线的合辰,也就是从大角摄提所正,得岁星纪年的年名。这道理同《周礼》注上所说“太岁应月建以见”一样的。岁星一年只合日一次,只需要大角摄提一次。一年只有一个摄提格。

(二)大角弧线的作用同于斗建,那么一年可以正十二个节气月,可以用十二次。但从文献上看来,孟春节气月只称斗勺指寅,而不说摄提在寅的。说摄提在寅等于说苍龙在寅。说苍龙在寅等于说太岁在寅。因为大角弧线所指即苍龙之首。论理苍龙之首所在也是十二个月份不同,每月正在一个辰位上。但是在习惯上特别提出苍龙所在是要关联着岁星所在而言的。例如说苍龙在寅,决不是说寅月,乃是说寅年,那就是岁星在娵訾在寅月合日,大角弧线正在寅位,苍龙之首也在寅位。这样的合辰才是摄提格。我们想象古代的天文占星家是有许多神秘的思想的,摄提格要求岁星、大角线、苍龙三方面的合辰是包含有天帝莅临在某方位的思想的。由此推论,似乎大角摄提总是结合岁星摄提的,而一年只有一个。这大概是因为用摄提来正月令,这时已经有岁星纪年,所以为岁星纪年的特殊用法所专用了。

(三)《大唐开元占经》卷二十三《岁星占》中引甘氏曰:

摄提格之岁,摄提格在寅,岁星在丑;单阏之岁,摄提格在卯,岁星在子;执徐之岁,摄提格在辰,岁星在亥(余略)。

这里称引甘氏,应该出于《甘氏星经》,其真伪可以不论。可以注意的是摄提格的用法,每年有一个摄提格。这里的摄提就是岁阴,是假想的雌岁阴,和雄岁星背道而驰的;“格”就是“到”,就是“正”。这儿的岁星纪年法是西汉时期的乙式。如果改为战国时期的甲式,那么是:

摄提格之岁,摄提格在寅,岁星在亥,单阏之岁,摄提格在卯,岁星在戌,执徐之岁,摄提格在辰,岁星在酉(余略)。

这儿的摄提就是大角摄提,也就是太岁,也就是苍龙了。

所以摄提是活用的,指星的合辰,是就星的作用而言的,原来不指木星或大角星或大角星下面六颗小星的物质本体的。《汉书》所谓“孟陬殄灭,摄提失方”,《史记》所谓“孟陬殄灭,摄提无纪”,也应该活看,那就是历官失职,找不到正年正月的意思。屈原《离骚》诗说“摄提贞于孟陬”指示他生在正年正月,而那个正年,在他的时代是岁星纪年十二循环的始年,也就是岁星在天庙的那一年。

所以我们认为王逸注虽然失之疏略,大致不错。朱熹注是片面的。上面的推算虽然恰巧能够同时满足双方的要求,庚寅日的恰值孟春中气不能作为主要条件。

我们根据夏历、殷历、周历三个历法来推算,公元前三三九年的夏历正月丁丑朔,三历俱同。十四日庚寅零时,照现代天文表格推算,太阳视赤经三二九度二五分,当天的未时到三三〇度,交雨水中气,和用颛顼历所推乙亥·七五立春,庚寅·七五雨水,相差极微,可以说是密合的了。这些历法是从战国流传到西汉年间的。假如当时楚国实用的历法比此稍有出入,那么可能节气和朔日有一日之差。这样,楚威王元年也可能碰到正月丙子朔旦立春,又值岁星在天庙,竟极适宜于作为历元的了。如果是那样的话,庚寅便变成了十五日,值日月之望。至于合算阳历,仍然是二月二十三日。

总结我们所推算的屈原生辰有下列几个特点:

(一)出生的月份是孟春正月,一年的始月。而且这个正月是近于标准的正月,朔日和立春极近,太阴月份和太阳节气相调和,得阴阳之正。

(二)出生的年份是当时天文占星家流行应用的岁星纪年法的正年,是十二循环纪年的始年。岁星在天庙,就在他出生的月份正月孟春和太阳同宫会合。如果用《周礼》从月建得太岁辰名的办法,那么这年就是寅年。他生在寅年寅月,月份上有太岁。

(三)出生的日子是庚寅,值孟春节气月的中气,雨水。而且也极近于阴历月的中心,望日。

《离骚》诗上说:

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。

名余曰正则兮,字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮,又重之以修能。

这里皇即皇考,先父。揆是度算。初度就是生辰。大意说他生下以后,他的父亲察算了他的生辰的优点给他取了好的名字。王逸注:“言父伯庸观我始生年时,度其日月,皆合天地之正中,故赐我以美善之名也。”《文选》五臣注:“我父鉴度我初生之法度。”什么叫“初生之法度”呢?是指小孩的躯干容貌吗?不是的,是指出生的日子的天文星象,也就是后世所谓“星命”。因为这句诗是紧接着上面说他的生辰“摄提贞于孟陬兮,唯庚寅吾以降”的那一句的。王逸注得其大意。屈原的屈姓是楚王族的分支,楚王族自称是颛顼帝高阳氏之后,又是职掌天文的重黎氏之后,在楚国天文占星术必定很发达,在当时是结合着阴阳五行说的。屈原的父亲按照他的生辰来命名是非常自然的。我们今天说“生辰”,那不过是出生的日子的意思。“辰”字在古代包含有星象安排的意义,是带有具体的内容的。例如《诗经》里有“我生不辰”“我辰安在”等说法,都是慨叹自己星命不好。因此,“初度”其实就是“生辰”。

屈原的生辰得到日、月、星三光的齐平中和景象。日月东西相望,岁星和日同宫相合。同时,年是正年,月是正月,日子是阴阳两历的齐平中和。因此他得到“正则”和“灵均”的美名。“正”和“均”都包含有齐平中和的意义。他的正式名字是一个“平”字。这“平”是从天文法度上的“平正有则”得来的。这“平”也是屈原一生立身行事的法则。古人相信人的德行是禀赋于天的,所以屈原称为“内美”,王逸注上说:“言己之生内含天地之美气”,诗人实在暗示有这层意思,倒并不是注说者的穿凿附会。

《离骚》是难读的诗篇,“摄提”两句尤其难懂。倒不是屈原故意作难我们,两千三百年以前的天文历法的术语,到了今天变成了一个哑谜了。本文不惮烦地做了反复推寻的考据工作,不敢说把这个哑谜正确地打中了,不过是经过了一番细密的研究,报告这问题的复杂性,在许多可能的答案中挑选出比较能够符合各方面的条件的一个,把它提供给屈原研究者参考,天文历算专家复核和指正。

1953年5月5日写毕,北京大学。

(《历史研究》1954年1期)