评丁文江的《历史人物与地理的关系》

(与顾颉刚书中的一节)

这篇文章我非常的爱读,当时即连着看了好几遍。我信这篇文章实在很有刺激性,就是说,很刺激我们从些在欧洲虽已是经常,而在中国却尚未尝有人去切实地弄过的新观点、新方术,去研究中国历史。又很提醒我们些地方。但这篇文章的功绩,在此时却只是限于这个胎形,看来像是有后文,我们却不能承认其中证求得的事实为成立。而且这种方法也不是可以全不待讨论的。丁先生的文章我只看见过《中国与哲嗣学》的下半篇和这篇,和“科玄之战”的文章。从科玄之战的文章看来(特别是后一篇),可以知道作者思想的坚实分析力,在中国现在实在希有,决非对手方面的人物所能当,而他这一些文章,都给我一个显然的印观,就是丁君在求学问的线路上,很受了Sir Francis Galton,Prof. Karl Pearson一派的影响,而去试着用统计方法于各种事物上,包括着人文科学。这实在是件好事。我们且于丁先生的施用上,仔仔细细看一下子。

附:历史人物与地理的关系

历史同地理的关系,是近代科学上最有兴味的问题,也是最没有解决的问题。布克儿(T·Ruckl)是19世纪用科学知识研究历史的第一个人。照他的学说:凡人类的历史,都是气候、土壤、交通的关系。这种物理派的历史观,在他的《文化史》(History of Civilization)出版的时候很有势力。到了19世纪末纪,遗传性的研究,渐渐进步,于是注重种族的比注重环境的学者要多。美国的格兰特(Grant)就是极端主张种族论的人,但是他的研究方法是不科学的,不足以做遗传性历史论的代表。最近美国学者如伍治(F·A·Woods)用遗传性研究欧洲历史上的人物,贡献很多。他的主张是一国的历史,是种族的根性同偶然发生的首领所造成的。他所著的书,如《皇族与遗传性》(Heredity in Royalty)是近代历史学上的名著。同时研究地理学的人,还是主张文化是气候的产物,不过他们不复如布克儿那们极端,那们简单。汉亭顿(E·Huntington)就是这一派人中最有成绩的。但是无论我们对于种族,环境同偶然产生的首领,这三种势力,偏重在哪一种,总应该承认地理同历史有密切的关系,因为广义的地理,包括生在地上的人种。

中国人是最注重籍贯的,所以遇见了一个生人,问了他的尊姓大名,就要问他是哪一省哪一县的人,因为我们脑筋里头觉得“湖北人”、“广东人”、“江苏人”、“山西人”……这种名词,是代表这几省人的特性;知道一个人的籍贯,就知道了他是我们心里头的哪一类。这不但中国人如此,就是欧美的人也是如此。说到了新下台的英相乔冶,不知不觉就想起他是维尔司的人。美国选举总统,第一个问题,就是他还是生在南几省或是北几省。所以若是我们把中国历史上的有名的人物,照他们的籍贯,做一个统计,看看一个时代之中,哪一个地方的人,在政治上,社会上最有势力,最有影响,岂不是很有兴味的?

这一种研究,最困难的是定历史人物的标准。一个人有怎么样的资格,才配做历史人物呢?伍治研究欧洲人物的时候,完全用一种客观的方法。譬如他研究一个时代皇室的人物,就把所有那时代的书籍,细细的读过。凡有提起皇室人物的地方,都抄了出来,做一个详细的统计:看看哪一个最受人称赞或是批评;称赞、批评,又到如何程度;然后决定当时人的总判断,拿来做标准。又如他研究近代有名的科学家,就把他所晓得的名字开了出来,请现代的科学家投票,这两种方法,都是极其费工夫,而且对于中国的历史,不很适用。我为简便起见,暂时用了一个武断的标准:把《二十四史》来做我的下手地方,凡有二十四史上有列传的,都假定他是“历史人物”,假定是我研究的一种单位,然后拿他们的籍贯来计算一时代中哪一个地方,历史人物的数目最多。

用这一种方法,有两个大缺点:第一是行业不同的人,混在一块计算。文艺家同将帅,性质虽不相同;照我这种方法,都算是一个单位。第二是程度不同的人,没有区别。绝大的人物,如张江陵、王守仁只算一个人;极小的人物,仅仅够得上有列传的,也要算一个人。所以进一步的研究第一是要分类,第二是要分等。但是分类、分等,都有主观的毛病,而且很费时间的。这一次的研究,只能算一种粗浅的统计。好的统计的人数较多,两种毛病都可以减少。因为无论一个人是甚么事业,二十四史上有了列传,总是那个时代的一个人物;对于社会政治,总有一种影响,不妨视为一类,与没有列传的人区别。至于有分等的毛病,只要地方的单位大,也就可以减除,譬如湖北出了一个大人物张江陵,当然同时明史上有传的湖北人,就有许多小人物。以此类推,无论哪一省都是如此。假如拿省替省比,大小人物混在一齐,各省同时吃亏,同时占便宜,虽然不能全公道,也并非全不公道。

第二种困难,是地方单位问题。我们这种研究,是要知道人物与地理的关系,但是地理包括地文、人文两种。若是以地文为标准,浙江的温处台应该归入福建,不能同浙西在一个单位之内。但是就文化而论,温处台同福建的关系浅,同浙西的关系深。诸如此类,不胜枚举。所以要求一个地文、人文相合,而且区域较大的地方来做单位,是不可能的。我再四斟酌,还是拿省来做单位,较为妥当。一来这种单位,不用说明;二来省是一种政治的地理单位,与政治有多少关系;三来现在的省分,虽不能合于科学的地文、人文标准,然而可以算折中于二者之间。

我所谓历史人物,是指历史上有势力的人物而言,所以不论善恶邪正,只要当日他的言行,曾有影响于政治社会的,都一概收入。

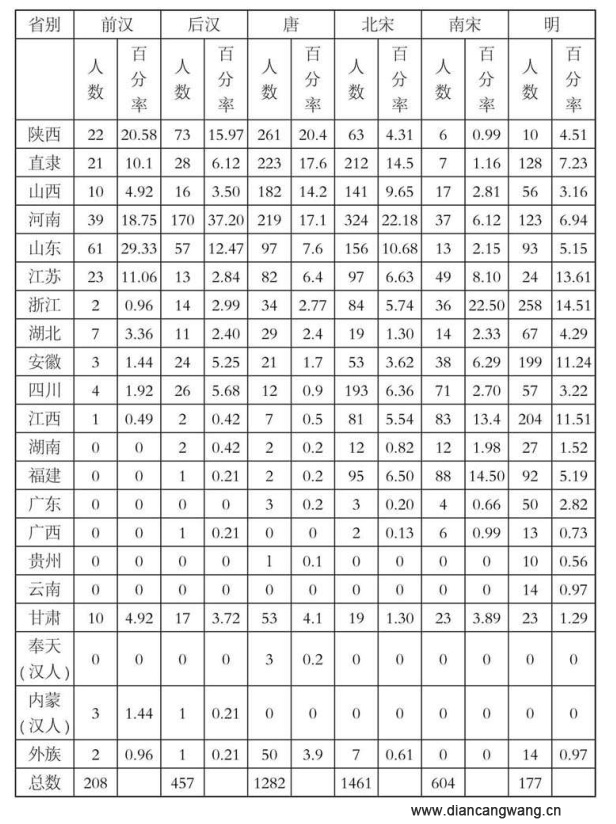

这种统计,系各地方人物贡献的比较,所以只能就统一的时代研究,因为分裂的时代,各省自然有各省的首领,无从混合计算。秦以前是封建政治;就是秦代,时间太短,也当然不在研究范围之内。秦以后共分六期:一前汉,二后汉,三唐,四北宋,五南宋,六明。元朝不但是蒙古人的世界,而且时间不长,政治上有特别的组织,暂时可以置之不论。至于前清,一则清史未成,没有同二十四史一样官书,可以做根据,而且私家著述很多,材料较为丰富,应该提出另行研究。这一次的讨论,只限于上边所举的六代。这六代有列传的人,有六千多人;有簿贯可考的,也有五千七百多人。因为古今地名不同,逐一的考证起来,颇费时日;仅仅对过一遍,错误恐不能免,不过这种错误,对于各省的百分率数目,不能有很大的影响,所以我大胆先把现在研究的结果,做成一个表,一张图,发表了出来,希望引起历史学者的兴味,多几个人来用这种方法研究中国历史。

我们把上边表(见下页——编者)上的数目,详细分析起来,第一件可以引起我们注意的,是在一时代以内,各省人物的贡献,数目至不平均。即如后汉一代,最多的是河南,百分率在三十七以上,其余广东、贵州、云南、奉天,都是零;江西、湖南、福建、广西,四省都在一以下;山西、江苏、浙江、湖北,都在五以下。然而同一个省分,在六个时代之内一时代的贡献,又与其他时代相距的很远;即如河南在后汉是百分之三十七,到了明不过百分之七,江西在前后汉都在千分之五以下,到了明就有百分之十一以上。这种人物分数的变化,实足以代表文化中心的转移。这又是甚么原因呢?

第一个最明显的原因,是建都的关系。即如后汉,北宋都在河南建都,所以河南的人物最盛,南宋都城在浙江,唐的都城在陕西,所以浙江在南宋,陕西在唐,人物最盛。况且二十四史上的人物,虽不全与政治有关,但是最大的部分是官吏。官吏是从考试得来的,重要的考试,都在都城:离都近的省分,考试先占了便宜,人物也自然容易出头,但是距都城远近,不是人物贡献的惟一原因,又有很明显的证据。即如前汉的都城在陕西,而陕西所出的人物,还抵不上江苏,更不必说山东、河南了。明的都城在直隶,然而江苏、浙江、江西、安徽四省的人物,都比它多。无论哪一代,四川比湖北远,而四川六代的平均分数是四,湖北是二;云南、广西都比贵州远,然而有明一代,贵州的人物,不如云南、广西。足见得都城的地位,虽是很有关系,然而决不是人物变迁的惟一原因。大概文化的中心比都城的地位重要。若是都城也是那时代的文化中心,建都的省分,人物自然比他省要多。不然,还是文化中心要紧。

皇室的籍贯,也是很有关系。“从龙”的固然大半是丰沛子弟,而且他们的子孙,袭了祖宗的余荫,变成功一种世家;故乡的亲戚朋友,又要攀龙附风;皇帝的同乡,自然是很占便宜。江苏在前汉时代,百分率是十一,安徽在明也是十一,都是占了汉高帝、明太祖的光。

经济的发展,也是一个重要的原因。无论甚么时代,没有几分的经济独立,就无从讲起教育。孔子若是要凿井而饮,耕田而食,哪里还有功夫去敦诗说礼?到了后世,教育的中心,在重要的书院。书院里的发达,又是靠地方上担负的能力。地方上越富庶,教育越振兴,人物也自然越增多。江苏、浙江两省在南宋以后,变成功中国的文化的中心,与两省的经济史,总有关系。在唐以前,钱塘江同扬子江之间,沿海都是盐塘,同现在江北开盐垦的地方差不多。直等到钱镠筑了海塘,沿海的田地,渐渐的成熟,南北运河一通,丝米都可以出口,江、浙两省才成了全国最富庶的地方。同时这两省所出的人物,也就驾于各省之上。影响于国民经济最大的是战争。元以后北方的退化,明以后四川、江西、福建的衰落,多少都受了兵灾的影响。北方不但遭了兵灾的残破,而且因为水利不兴,旱地的收入,一年少似一年,恐怕也就可以使得经济不振。但是我目前没有精确的研究,可以证明北方农业的退化。

还有一个原因,是“生存优点”的变迁。生存竞争,优胜劣败。但是何者为优,何者为劣,在人类方面,全是看社会的习尚为准。假如社会崇尚忠实、诚恳,把社会上最高的位置,给忠实、诚恳的人,这种人自然是优胜,若是社会推重文学、美术,有文学、美术天才的人,就可以得势。中国北方人,是忠实、诚恳的一路,扬子江下游的人,是比较的长于文学,美术。看上列的表,宋以前北方人占优势,宋以后扬子江下游的人占优势。或者是宋以后同宋以前社会的崇尚不同,生存的优点变迁,所以如此。但是细细研究:宋、明两代长江下游的人物,忠实、诚恳的也是很多,宋以前的北方人也很多,长于文学,恐怕这还不是人物贡献南北变迁的重要原因。

据我的研究,最重要的原因,是殖民同避乱。秦以前中国的文化中心在山东、河南。就是两汉,除去了四川、江、浙、长江以南的省分,可算同中国历史没有什么关系。湖南、广东、江西、福建,都是唐末宋初因为殖民的结果,方才归人中国文化范围之内。贵州、云南、广西到了明,才可以算是中国的领土。东三省一大部分,始终在东胡族手里,在中国历史上,当然不能有甚么重要的人物。避乱同殖民的性质,本是相同。但是殖民的人,不必一定是中国社会里优秀分子,而东晋同南宋两次渡江,随从南行的,都是当日的士大夫,不肯受外国人统治的;声明文物,自然是在这班人手里。宋以后江苏、浙江的勃兴,大概很受这种避乱人的影响。至于北方受了外族统治,文化一定不能如前。五胡的时代,倡乱的外族,都还是受过中国文化的人居多,所以为害不大。金元两代,北方全是野蛮人的天下,经他们蹂躏以后,一时不容易复原,也是意中的情事。

综论起来,前汉时代,中国的文化,本来在山东、河南,所以这两省出人最多。陕西是建都的关系,江苏是皇室籍贯的关系,所以也比较的发达。其余如湖南、福建、广东、广西、贵州、云南,同东三省,都完全没有开化。浙江、安徽、四川占的分数,也是极微,惟有湖北是因为是楚国的旧境,人材较多,可算是南方各省的例外了。后汉情形,同前汉相差不远,不过河南是皇室籍贯同建都两重的关系,特别人多,南方几省,也渐有进步。唐代文化的中心在陕西,北方各省的程度,比两汉较为平均,南几省除去江苏以外,仍旧不大发达。四川、安徽反为退化。北宋时虽因为建部的关系,河南特别出人,然而江、浙、四川、江西、福建,或是因为经济发展,或是因为殖民移民,文化进化,大有一日千里之势,渐渐要同北几省争衡。南宋北方不在版图以内,自然没有许多人物;文化中心,从此就到了长江下游。江西、福建都表现有史以来未有的盛况。明朝北方因为受了外族的统治,农业又复退化,仍然一蹶不振,江苏、浙江、江西、安徽四省,远出其他各省之上(安徽因为皇室同从龙功臣的籍贯关系,与其他省不同),西南也慢慢的露了头角,与宋以前的中国,然是两个世界了。

细细研究上列的表,还有一个要点。在宋以前,不但文化的重心,是正北方,而且文化的分布,很不平均,在两汉的时代,山东、河南两省所产生的人物,总在百分之三十以上。后汉时河南一省就有百分之三十七。汉以后各省的程度,渐渐平均,出人物的省分渐多,每省占的成分也渐多。在后汉的时代,最多的省分百分率是三十七,最少的省分是零;在明朝最高的是百分之十四,最低的是千分之十五;可见得从前中国人的文化,本来全在黄河下游,以后因为殖民避乱的关系,逐渐把这种文化普及全国。这是我们民族对于世界文明最大的贡献。把远东的许多野蛮人,变成功受中国文化的国民。这种事业,比罗马人在西欧洲的功劳还大。但是普及同提高,往往不能同时并进;普及的成绩好,提高的程度就差了。

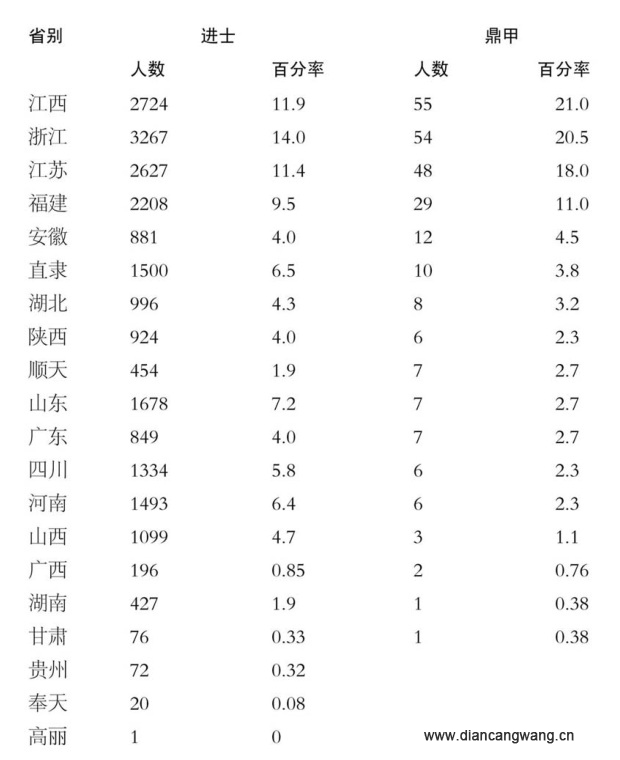

各省文化逐渐平均,虽然是事实,然而表上所列的百分数,都不完全与事实相符。本篇所说的历史人物,大部分与政治有关系的。自从科举取士以后,要出身于政治界,首先要列名于科举。明朝科举不但举人是各省有各省的定额,就是进士也是南北分界,所以各省出人物的机会,受了科举定额的影响,不是自由竞争的结果。而当时定科举额子的人,要使得各省人都有出身,虽然文化较盛的省分,额子较多,文化较低的省分,免不了滥竽。我曾拿明代进士题名录来做了两个表:一个是有明一代各省所出的进士的题目,一个是同一时代各省所出鼎甲的数目。进士是有额子限制,鼎甲是完全自由竞争的。所以前者是当日政府对于各省文化所定的一种标准,后者是各省自由竞争所得的成绩。

明代科甲表

拿这两个表来一比较,就知道官定的各省科举额,不足以代表各省的程度。浙江、江西、江苏、福建四省的进士,占百分之四十六;这四省的鼎甲,占百分之七十。可见得若是当时进士没有限制,边远的省分,还要吃亏。又各省进士的数目,同各省人物的数目,竟大致相同。科举额子的影响,可以想见。

唐史外族列传表

国名 人数

高丽 九

百济西部 一

契丹 七

范阳奚族 五

代乙失活部落 五

突厥 四

西域胡 二

株鞨 二

河曲部落 二

哥舒部落 一

热海 一

铁勒部落 一

鲜卑 一

于阗 一

回鹘 一

吐蕃 一

柳城胡 五

胡 一

总数 五〇

《唐书》的宰相世系表,最可研究。统计唐代宰相,为裴、刘、萧、窦、陈、封、杨、高、房、宇文、长孙、杜、李、王、魏、温、戴、侯、岑、张、马、褚、崔、于、柳、韩、来、许、辛、任、卢、上官、乐、孙、姜、陆、赵、阎、郝、郭、武、骞、沈、苏、薛、韦、汪、邢、博、史、宗、格、欧阳、狄、袁、姚、娄、豆卢、周、吉、顾、朱、唐、敬、桓、祝、郑、钟、宋、源、牛、苗、吕、第五、常、乔、关、浑、齐、董、贾、权、皇甫、令狐、段、元、路、舒、白、夏侯、蒋、毕、曹、徐、孔、独孤、乌,同龙居李氏,共为九十八姓。其中竟有十一族,不是汉人!

河南刘氏 匈奴 浑氏 匈奴

独孤氏 匈奴 洛阳长孙 拓拔

代州宇文 拓拔 元氏 拓拔

京兆于氏 曾人拓拔 邺郡源氏 拓拔

昌黎豆卢氏 卑 洛阳窦氏 鲜卑没鹿 回部落

龙层李氏 李陵之后

此外尚有格氏、狄氏两姓,似乎也不是汉族,足见当时经过南北朝人种混杂之后,北方的民族,决不是纯粹的汉人,而且宰相的民族,有百分之十一不是汉人,无怪当时种族的观念很浅,将帅藩镇,往往要用纯粹的外国人了。

是篇之作,动机在三年以前,去岁移居天滓,得借用梁任公先生藏书,始着手统计。今夏科学社开会于南通,曾讲演一次,然其时仅有总表,文字未脱稿也。11月复以英文讲演于北京协和医学校,乃发愤竭两日之力成之。讨论切磋,得益于任公及胡君适之者甚多。抄写核算,则雷君英广贯任其劳。余弟文浩间亦襄助,爰书数语道谢,且以志服官经商者读书作文之不易也。

(原载1923年3月11日《努力周报》第43、44期)