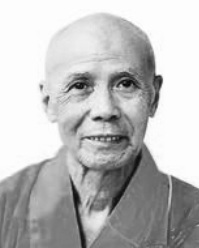

智诚

- 姓名:智诚

- 俗姓:周文龙

- 性别:男

- 朝代:

- 出生地:江苏省泰县北曹村

- 出生日期:1908年10月31日

- 逝世日期:1994年4月29日

- 民族族群:

释智诚法师(1908年10月31日-1994年4月29日),俗名周文龙、周文华,曾用法名仁慈,1908年生于江苏省泰县北曹村。他出生在一个农民家庭,兄弟五人,排行第四,父母皆为佛教徒。

智诚法师自幼聪颖过人,喜静好学,因常随父母到西方庵礼佛,对佛教产生深厚向往,七岁时在西方庵礼能定和尚为师出家,祖派临济。此后他通学天台、华严、唯识、三论诸宗。1923年,法师在江苏省高邮县放生寺天台佛学院就读佛学,十六岁在南京宝华山受具足戒,之后又入宝华山律宗佛学院、宁波观宗寺弘法社、厦门闽南佛学院等地参学。

1933年,智诚法师受太虚法师委派至广东省潮州市开元寺帮助创办岭东佛学院。1936年,他被潮州庵埠灵和寺礼请为住持。在此期间,面对当时中国的战乱局面,法师目睹百姓疾苦,为祈祷世界和平,他发愿刺舌血写经。1937年农历2月19日,法师闭关,在灵和禅寺后浮坛左侧的一厅二房内,每日上午八时准时取血,用舌血书写《大方广佛华严经》和《普贤菩萨行愿品》,历经一千多个日夜,于1940年完成这两部七十多万字的佛教经典,且经文全部用楷书书写,从头至尾无错漏一字。

新中国成立后,智诚法师历任汕头佛教协会会长、广东省佛教协会副会长、名誉会长,潮州开元寺、苏州承天寺、庵埠灵和寺住持,全国佛教协会理事、名誉理事等职,还曾被荣选为汕头市第六届人大代表、市第六届政协常委,第五届广东政协委员等。

法师一生乐善好施,悲天悯人,每遇他人遭难,都尽力帮助,济寡怜孤、救急扶危的善事数不胜数。他生活简朴,布衣粗食,一切供养收入都用于赈灾济困、建寺育人。1985年7月19日,法师应泰国慧光觉苑等佛教团体邀请访泰,受到泰国公主亲自接待。

智诚法师博学多才,工诗能文,不仅佛学造诣精深,书法造诣亦十分不凡。其楷书作品端庄秀丽而不媚俗,骨力中藏而不生硬,晚年书法更臻炉火纯青之境,在潮汕地区乃至东南亚都享有盛名。此外,他还著有《八识规矩颂讲解》《唯识精义》等书,编写过《潮州佛教史》《汕头市佛教史》等。

1994年4月29日,智诚法师于广东省汕头市圆觉精舍吉祥而卧,安详示寂。他一生爱国爱教,弘法利生,甘守清贫,自奉甚俭,为佛教尤其是潮汕地区的佛教发展贡献巨大,是近现代岭东屈指可数的高僧大德。

智诚书籍作品

猜你喜欢的书

论财富的分配

《论财富的分配》是乔治·拉姆赛的主要经济著作。在经济学说史中,拉姆赛只能是一个次要的经济学家。但是,把他贬低为一个完全不值得一提的人物,认为他的经济学说不过表达当时经济学界流行的观点等看法,却是资产阶级经济学史家的阶级偏见。十九世纪的三四十年代是资产阶级古典经济学迅速庸俗化的时期。资产阶级所要求的是为当时辩解所急需的经济学说。于是,鼓吹“节欲论”和“最后一小时论”的西尼尔成为时代的宠儿,而缺乏这种作用的甚至有背道而驰倾向的同年代的拉姆赛的著作,不免于湮没无闻。因此,拉姆赛的《论财富的分配》一书,在其初版后一百三十八年(1974 年),以一本“经济古典名著”的形式重版,有值得称道的意义,而汉译本的出版也自是值得欢迎的。

诂训柳先生文集

四十五卷。《外集》二卷。《新编外集》一卷。唐柳宗元撰。柳宗元散文题材广泛,形式多样。可分为:议论文、传记文、寓言、山水游记四种。著作有多种。现存有 《柳宗元集》等。此书由宋韩醇音释。韩醇,字仲韶,临邛 (今四川邛崃)人。其始末未详。柳宗元集为刘禹锡所编。其后卷目有增损,在宋时已有四本。一为三十三卷,有元符闲京师刊行本。另有曾丞相家本、安元献家本。一为四十五卷之本,出自穆修家。据称,为刘禹锡原本。陈振孙《书录解题》曰,刘禹锡作序,称编次其文为三十二通。退之之志若祭文附第一通之末。今世所行本皆四十五卷,又不附志文。非当时本。考今本所载刘禹锡序,实作四十五通,不作三十二通。与陈振孙所说不符。或后人追改刘禹锡之序,以合见行之卷数,亦未可知。刻韩柳集者自穆修始。虽非刘禹锡之旧第,诸家之本亦无更古于是本者。政和中,胥山沈晦取各本参校,独据此本为正,而以诸本所余者别作外集二卷,附之于后,至淳熙中,韩醇因沈氏之本为之笺注。又搜葺遗佚,别成一卷,附于外集之末。韩醇先作《韩集全解》,后又注柳文。其书与张敦颐《韩柳音辨》同时并出,而详博实过之。魏仲举《五百家注》亦多引其说。明唐觐《延州笔记》尝摘其注。有明刊本、济美堂柳集四十五卷本、明嘉靖中东吴郭云鹏重刊宋本、天启壬戌柳氏重刊本、明游氏刊本,苏城汪氏有残宋本、祠堂书目有残宋本、天禄目有宋板韩醇训诂本、南宋大字无注本《四库全书》本等。

荆川稗编

《荆川稗编》,凡120卷,明唐顺之撰。全书“辑录历代名贤论文,其体例略仿章如愚《山堂考索》,而大旨欲无所不该,故门目浩博。始之以六经,终之以六官。六经所不能括者,条列以九流之学术,凡为类二十有七。终以六官,六官所不能括者,赅举以历代史传,凡为类二十有五。顺之没后,颇为第一相所窜乱,故玉瑕珠颣,颇累全书。而蒐罗宏富,要足为渔猎之资。”《四库全书·荆川稗编提要》在指出其“牴牾舛驳,尚往往而有”之后说:“特以其网罗本富,涉猎攸资,当语录盛行之时,尚不失为征实之学,录备多识之一助,固亦无不可焉。”《荆川稗编》之部门,大略如下:六经总论、诸家、文艺、画、古器、琴、射、弈、总论、君、相、将、谋、谏、后、储、宗、戚、主、官、倖、好、奸、篡、封建、镇、乱、夷、名、世、节、侠、隐逸、烈妇、方技、吏、户、礼、兵、刑、工。每一部门,辑录历代名贤论文。

康熙灵石县志

四卷 : 清侯荣圭,纂修。荣圭字东阳。河南济源人。顺治举人。康熙时知灵石县,康熙十一年(1672)时,荣圭因万历志体例,续修万历二十九年(1601)以后事,不久成书并付梓,记事止十一年。门目同万历志,四万五千字。卷首县城、县治图也同万历志。疆域称邑人“多以石田为生”,所获无几。“且北当神京孔路,南为秦豫咽喉,凡仕宦出入,差役往来,势若络绎,供应之间,较他邑苦甚。”风俗作者抨击当时奢侈之风“不论绅耆士庶,服不绮仞者愧;筵不登异味者耻。所费不经日就空虚,瘠薄之区,以堪此败坏哉!”祥异记崇祯四年(1631)王家印、六年八大王、张献忠、老回回,顺治元年(1644)侯和尚等农民起义军事。艺文内容多仍旧志,有康熙十一年刻本。北图藏。灵石县档案馆、省图有胶卷。

杨柳青小志

张江裁纂,民国27年(1938年)《京津风土丛书》铅印本。一卷。杨柳青旧为天津一大重镇,向无专志,此为首创,系张氏客津之时,游杨柳青后,以数日之力而成。分为疆域、河流、产业、民气、风俗、神庙、诗征。全志于风俗民情着墨较多,文笔朴茂,颇具地方特色。

古本竹书纪年辑校·今本竹书纪年疏证

《竹书纪年》是春秋时期晋国史官和战国时期魏国史官所作的一部编年体通史。共十三篇,叙述夏、商、西周和春秋、战国的历史,按年编次。周平王东迁后用晋国纪年,三家分晋后用魏国纪年,至魏襄王二十年为止。嘉庆年间,朱右曾辑录考证,编成《汲冢纪年存真》,是为古本竹书纪年。王国维在这个基础上,再辑成《古本竹书纪年辑校》。王国维又将今本《纪年》一一求其所出,作《今本竹书纪年疏证》。