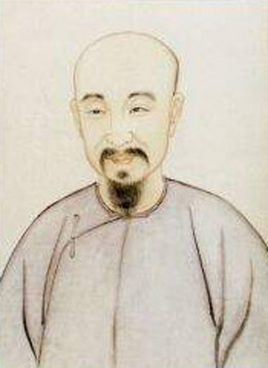

孔尚任

- 姓名:孔尚任

- 别名:字聘之

- 性别:男

- 朝代:清代

- 出生地:清山东曲阜人

- 出生日期:1648

- 逝世日期:1718

- 民族族群:

孔尚任(1648—1718),字聘之,又字季重,号东塘、岸堂,别号云亭山人。清山东曲阜人,孔子六十四代孙。

少习儒术,兼通礼、乐、兵、农,尤精乐律。康熙六年(1667)前后中秀才,隐居曲阜之石门山,潜心攻读,后捐资为国子生。康熙二十二年(1683),玄烨帝南巡祭孔,尚任以讲经、导览称旨,特授国子监博士。二十五年(1686),奉命随工部侍郎孙在丰往淮扬,浚疏黄河海口。三年后还京,历户部主事、广东司员外郎,旋罢官归里。康熙五十七年(1718)卒。

孔尚任倾半生心血,为撰《桃花扇》传奇。此剧写复社名士侯方域与秦淮名妓李香君一见钟情,复为奸贼阮大铖所忌恨。方域避祸扬州,入史可法幕,旋回南京,又被捕入狱;香君为阮大铖劫持入宫,历经重重磨难。作者从一诗扇着墨,以赠扇、溅扇、染扇、骂筵、入宫展开情节,而明末四镇间之争斗倾轧,弘光并奸贼马、阮之腐败凶残,莫不毕现于兹。其终也,道士张瑶星撕扇,侯、李二人看破红尘,双双入道。此所谓“借离合之情,写兴亡之感”,“一生一旦,为全本纲领,而南朝(南明)之治乱系焉”。向时尚任未仕,于族兄孔方训处,得知李香君血溅诗扇、杨龙友点染为桃花之事,每拟演为传奇,然“仅画其轮廓,实未饰其藻采”,而其初稿文本,日后成于扬州也。

扬州乃江淮重镇,明清之际各色矛盾与斗争皆交汇于此。尚任在扬三年,以河臣各怀私见,相互攻讦,工程时断时续,乃得稍有闲暇。于是,登梅花岭,拜史可法衣冠冢;往南京谒明故宫、明孝陵,游秦淮河,登燕子矶,访栖霞山道士张瑶星。在扬则与南明遗逸之士杜浚、冒襄、费密、石涛、吴绮、孙枝蔚、黄云、龚贤、邓汉仪、许承钦、宗元鼎、查士标等交往甚密,“云霞皆在手,珠玉共成篇”,而“所语朝皆换”,于明清易帜之往事了然于心。素材既备,乃着笔为文。李详《暖红室汇刻传奇〈桃花扇〉校定本跋》云:“当东塘以孙司空在丰勘河南下,寓家映碧(李清之号)先生枣园,携《桃花扇》稿本自随,夜阑按拍,歌呜呜出窗外。”稿本始见于李清之枣园,乃尚任随身携来,时已成篇,并非“起笔”于兹。尚任职司河事,官署在扬州天宁寺待漏馆,间或外出公干,或于泰州陈庵、兴化枣园小住,而长年寓所则在天宁寺之东馆与杏园,前后达三年之久。其在扬州诗作,《蓬门行》云:“三年看熟扬州市。”《三月四日清明再泛舟红桥》云:“潦倒江头归未得,三年此景两魂消。”《岁暮还自海上,寓维扬天宁寺东馆》云:“既罢征尘得自如,故人多在广陵居。”《留别广陵诸友》云:“高吟来胜地,追忆已三年。”“从此长征夜,扬州旧梦多。”皆可为证。以其久住扬州,则《桃花扇》写作于此,应为可信。而稿本之修改,亦曾请益于友人孙枝蔚。其《挽孙豹人》诗云:“滥积囊中篇,芟存赖老友。”是为尚任与孙枝蔚相切磋之证。文稿既成,乃试演于扬州署中。《元夕前一日,宗定九、黄仙裳、交三、闵义行、王汉卓、秦孟眠、柳长在集予署中,踏月观剧,即席口号》云:“箫管吹开月倍明,灯桥踏遍漏三更。今宵又见《桃花扇》,引起扬州杜牧情。”知此剧由成稿而试演,在扬已具雏形。又十年,经三易其稿,《桃花扇》始定文本。一时间“王公荐绅,莫不借抄”,而歌台演出,竟“岁无虚日”,被推许为明清传奇压卷之作。

孔尚任与顾彩合作,撰有传奇《小忽雷》。其所著诗文,近人汇为《孔尚任诗文集》。

孔尚任书籍作品

猜你喜欢的书

当你老去

《当你老去》伊塔洛·斯韦沃所著小说,艾米利奥和妹妹艾米莉亚过着相依为命的贫苦生活,他们的生活黯淡无光。安吉丽娜的出现,像一道光照亮了艾米利奥,30多岁的艾米利奥坠入了爱河。但安吉丽娜本质上却是个放荡薄情的女人,她一次次地欺骗艾米利奥,辜负他的感情。艾米利奥却深陷其中,在这段感情中心力交瘁,无暇顾及自己的妹妹,妹妹最后因病去世,安吉丽娜与别人私奔,艾米利奥同时失去了妹妹和情人…… 这是文学史上关于“爱情”和“孤独”的一声呜咽。也许我们每个人,都是艾米利奥。

分成两半的子爵

《分成两半的子爵》是意大利作家伊塔洛·卡尔维诺创作的中篇小说,是《我们的祖先》三部曲之一。小说通过讲述梅达尔多子爵在战争中被炮弹劈成两半,一半极恶,一半极善,恶的子爵处处行恶,善的子爵时时行善,善恶处于痛苦的对立冲突中,后因同时爱上少女帕梅拉,两个半身在决斗中受伤被缝合而重新获得了完整的身体的故事,向读者反映了人性分裂与善恶冲突的主题思想。

疬科全书

外科著作。清梁希曾著。一卷。希曾字柘轩,嘉应(今广东梅县)人。有感于时医治疗瘰疬病之疗效不佳,且易留后遗症,遂细心研究十余年,颇多心得,验之临床疗效满意。将其经验集为一帙,成书于宣统元年(1909)。首列点疬药品与点疬方法,次叙辨疬治疬法,根据临床表现的不同,采用不同治法,多为内外合治。继叙辨疬养疬法,强调治疬须分虚实寒热,提出辨疬不可拘泥古人分经络之说,可总以热痰、寒痰、实证、虚证概括之,并分述辨疬有关事宜。末附患疬饮食宜忌。为流传较广的辨治瘰疬病专著。有宣统元年铅印本,宣统二年刻本,《三三医书》本,《中国医学大成》本。

花间四友东坡梦

元杂剧剧本。简名《东坡梦》。吴昌龄撰。末本。宋苏轼,号东坡,因反对王安石的青苗法,被王安石谪为黄州团练。路过浔阳,得歌妓白牡丹。苏有好友谢瑞卿,15年前在庐山东林寺出家为僧,法号佛印。苏欲使此人还俗,共登仕路,对付王安石。故引牡丹上山,诱惑佛印。初次见面,互斗机锋,东坡不胜。佛印特置酒食,款待东坡。东坡再使牡丹随佛印入方丈,令其云雨和谐,亦告失败。东坡还席时,不觉酒醉睡去,梦花间四友(梅柳桃竹四仙子)来会,尽欢而去。醒后方知为佛印所遣。东坡又携牡丹于佛印坐禅时问禅,意欲难倒佛印,逼其还俗,不料佛印寥寥数语,竞使牡丹猛醒,反为佛印度脱为尼。东坡亦悔,愿为佛门弟子。此剧弘扬佛法之主旨显而易见。本事疑出《东坡问答录》等书。佛印主持润州金山寺时,东坡过润州,为留数月。守杭时,有妓琴操,颇通佛书,东坡戏为问答,言下大悟,削发为尼。剧中所叙,事迹类似。现存主要版本有:《元曲选》本。

山茨际禅师语录

四卷,清通际说,达尊、达谦等编,道忞序,有塔铭。南岳下第三十四世,嗣磬山修。卷首有序。卷一收住杭州府东明禅寺语录,住南岳绿萝庵语录、住长沙府浏阳南源禅寺语录,卷二收拈古、代古、颂古,卷三收机缘、法语、书,卷四收诗偈、杂著铭。收入《明嘉兴大藏经》第二十七册。后附有《东明遗录》。

华严经持验记

亦称《历朝华严经持验记》,简称《华严持验记》。佛教感应集。清周克复纂。一卷。收录自古印度龙树菩萨至明代谭贞默之母共四十九人传持《华严经》的神异事迹。大多数人物事迹后附有所引书名,多取材于唐慧英的《华严经感应传》和明袾宏的《华严经感应略记》等。见载于日本《卐字续藏》。