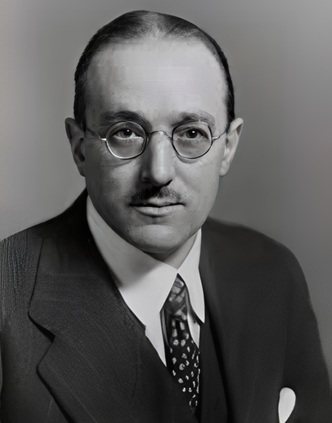

科林伍德

- 姓名:科林伍德

- 别名:

- 性别:男

- 国籍:英国

- 出生地:兰开夏郡科尼斯顿

- 出生日期:1889年2月22日

- 逝世日期:1943年1月9日

- 民族族群:

罗宾·乔治·科林伍德(Robin George Collingwood,1889年2月22日—1943年1月9日),英国哲学家、 历史学家和美学家,英国新黑格尔主义的代表人物之一。1889年生于英国兰开夏郡科尼斯顿的卡特梅尔。 1908年入牛津大学学习,1912年获文学学士学位,并留校任教。1935~ 1941年任牛津大学温弗莱特讲座形而上学哲学教授。1934年为英国科 学院院士,1938年获苏格兰圣安德 鲁斯大学的荣誉博士。1943年1月9 日去世。

主要著作有:《艺术哲学》(1925)、《牛津英国史》 (Oxford of England的部分,1936)、《自传》(1939)、《形而上学论》(1940)、《新利维坦》(1942)和死后出版的《自然的观念》(The Idea of Nature,1945)、《历史的观念》(The Idea of History,1946)。

柯林伍德的基本哲学观点是:哲学是反思的,因此,哲学的任务不仅要思维客体,而且还要对思维本身进行思维,他认为哲学就是哲学家对自己所提出问题的回答。问与答二者结合构成认识,这就是他的所谓的“问答哲学”。他的问答逻辑是:命题本身是无所谓真或假、有意义或无意义的,关键取决于它所要回答的是什么问题。显然,他的观点与当时西方流行的新实在主义相左,因为新实在主义者把知识只看作是对于“实在”的理解,而且把这种研究转化为逻辑分析和语言分析,最终流于只问命题的用法而不问它的意义。

柯林伍德的历史哲学观点受18世纪意大利思想家维科(Giovanni Battista Vico,1668—1744)和新黑格尔主义者克罗齐(Benedetto Croce,1866—1952年)的影响。他认为,历史学的任务不仅是要思想某一历史事件,而且更重要的是要思想支配某一历史事件的思想。在他看来,一种史学理论也就是史学家对自己所面临的某种思想的理解和解释。因此,他强调,历史学的对象就是思想,历史学家的任务就是在自己的心灵中重演古人的思想,古人的思想并不是“死掉的过去”,而是今天的思想方式的组成部分。实际上,他主张历史知识是古今之间的对话和沟通。他反对19世纪以来实证派历史学家使历史学模仿自然科学的做法。他认为这种“史学的自然主义”,其错误在于忽视了历史科学和自然科学的不同。他指出,一切科学都基于事实,自然科学是基于由观察与实验所肯定的事实,而心灵科学(史学)则是基于反思所肯定的心灵事实。这两者的不同在于:对科学来说,自然永远仅仅是现象;但历史事件却并非仅仅是现象,仅仅是观察的景象,而是要求历史学家必须看透它,并辨析出其中的思想来。例如,一场地震与一场战争,虽然都死掉了人,但却有天灾与人祸之分,前者仅仅是自然现象,后者却包含了人的思想和行动。他强调,只有认识了人的思想,历史才变得可以理解,因为历史事件乃是人类心灵活动的表现,而自然现象只是一具躯壳。所以,历史学家的职责就是了解这种心灵。

柯林伍德虽然意识到人类是自己历史戏剧的演员和导演,但他忽视了历史的物质基础,夸大了心灵事实和自然事实之间的区别。他期望20世纪的历史学来一场培根式的革命,建立起一种真正人文的历史科学,使流水账式的传统史学得到清理,但是他的这个企图远未实现。在西方,一般把柯林伍德和狄尔泰(WilhelmDilthey,1833—1911年)与克罗齐并列为现代唯心主义最有影响的历史哲学家。

科林伍德书籍作品

猜你喜欢的书

会稽掇英总集

诗文总集。北宋孔延之编。20卷。延之因会稽(今浙江绍兴)山川文物闻名古今,而前人记录赋咏多所散佚,乃于熙宁四年(1071)知越州时,发动吏卒,自典籍至于碑片及石刻,靡不勤访博采。次年五月书成,收录自汉迄宋铭志歌咏凡805篇,前15卷为诗,下分州宅、西园、贺监、山水、寺观、送别、寄赠、感兴、唱和9类,其中山水、寺观下又分若干子目。每类均近体在前,古体在后。后5卷为文,下分史辞、颂、碑铭、记、序、杂文6类,每类以时间先后为序。所录诗文,相当一部分由搜岩剔薮而得之,多为文集所不载。其于唐宋历任会稽郡守题名壁记,均全录原文,足资考证。此书对于研究会稽政治、经济、文化的沿革发展,具有珍贵的文献价值。有明祁氏淡生堂旧钞本、道光元年(1821)山阴杜氏刊本等。

上清九丹上化胎精中记经

《上清九丹上化胎精中记经》,早期上清派经典之一,约出于东晋。《真诰》卷五称:「仙道有九丹变化胎精中记」;《上清大洞真经目》着录「上清九丹上化胎精中记一卷」,即此经。原书一卷,收入《正统道藏》正一部。《无上秘要》、《云笈七签》等书亦多引此经。经文乃太帝君传授,言解开胞胎结节之法。内称世人皆聚九天之气而成胎,出生之后,从胞胎中带来十二结节,盘固滞塞于体内十二部位,使人病痛夭死。故修道者须先开解十二胎结,方能成仙。解结之法,当择日入室,存思体内二十四真及玄父、玄母等神,佩服上化九丹阳灵之符、胎精炼神之符、三关十二结胞胎内符、九丹流精保命之符。如此则胎结自然开解。

太玄八景箓

《太玄八景箓》,早期上清派符箓,约出于南北朝。一卷,收入《正统道藏》洞真部方法类。内文提到此经乃元始天尊授金阙后圣帝君和无极道君,内载八景符箓。所谓八景者,即人身上中下三部各有八位真神,分别治理人身上中下三元之生气。本书详载此三部八景神之灵符、姓名、服色、咒词及其统辖仙官乘骑之数额,又载三部云箓真文各三十二字、青赤黄白黑五灵魔王之姓名符书。据称修道者依法思神服符,则三部八景真神自然现形,千乘万骑运致景云,载人飞升上清。

燕归来

《燕归来》,张恨水著,小说描写了四个男学生陪同一个女学生杨燕秋回西北寻亲的故事,记述了旅途中的风土人情及人物间的情感纠葛。对人物心理的刻画非常出色。

信及录

清林则徐撰。1929年侯官林氏排印本,又《中国内乱外患历史丛书》本,1946年上海神州国光社排印。书中所收录的尽系林氏在广东办理禁烟的文稿,与行商外人的函札,共一百二十七件。原稿藏于家,向无刊本。1929年为纪念虎门销烟九十周年时,林则徐曾孙林翔将原稿铅印流传于世。林则徐在广州办理禁烟的经过,虽已略见于林氏之奏章,及当时人的记载,但是他和英方往复交涉的详情及其态度的坚定,处事的缜密,只有从中才可详见。此书实为关于鸦片战争一部极重要的资料集。所收材料起自道光十八年(1838)十一月,止于道光二十年三月。可作为《林文忠公政书》的补充。

十八泥犁经

一卷,后汉安世高译。说十八地狱之受苦及寿命之长远。