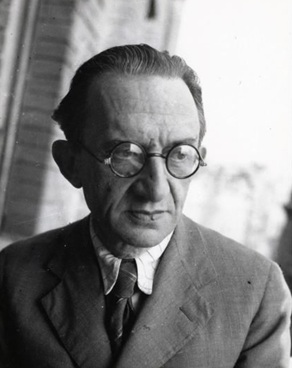

卢卡奇

- 姓名:卢卡奇

- 别名:

- 性别:男

- 国籍:匈牙利

- 出生地:

- 出生日期:1885年4月13日

- 逝世日期:1971年6月4日

- 民族族群:

卢卡奇·格奥尔格(György Lukács,或Georg Bernard Baron Lukács von Szegedin,1885年4月13日—1971年6月4日),匈牙利著名哲学家、美学家、文艺理论家。1885年4月13日出生于一个犹太银行家家庭。1902年在布达佩斯新教文科中学高中毕业,进入布达佩斯大学学习法律和国民经济学。1906年在科罗茨瓦获得法学博士学位。在此期间,曾两次去德国柏林大学学习,听狄尔泰、韦伯和齐美尔等教授的课,进入韦伯的学术圈子。同时又开始阅读马克思和恩格斯的一些著作,接受马克思主义的一些基本观点。1908年,以《现代戏剧发展史》一书获得基斯法卢狄协会授予的奖金,1909年,将其改编为《戏剧的形式》一文,在布达佩斯大学获哲学博士学位。此后至第一次世界大战爆发,旅居德国的海德堡和意大利的佛罗伦萨等地,写出了《心灵和形式》、 《艺术哲学》 (未完成)和《小说理论》等富有创见的著作。大战期间,从一个资产阶级知识分子转变为一个社会主义者,从韦伯和齐美尔的信徒变成为一个马克思主义者。1918年12月加入刚成立的匈牙利共产党。1919年担任匈牙利苏维埃共和国文化和教育副人民委员。同年革命失败后,流亡维也纳,开始重新研究马克思主义,总结欧洲革命失败的教训,努力探索一条适合欧洲特点的革命变革道路。1923年出版了《历史与阶级意识》一书。该书批判了第二国际理论家的机械论、宿命论的观点,提出并论证了什么是正统的马克思主义、马克思主义的总体性、无产阶级的阶级意识及其与无产阶级革命运动的关系、无产阶级革命主体的主观能动性、资本主义社会的异化(物化)等问题。该书一出版即受到当时苏共和共产国际领导人的批判,被指责为“修正主义”。1928年因在为匈共第一次代表大会准备的政治报告《布鲁姆提纲》中的观点而遭到匈共党内库恩集团的强烈反对,被扣上“取消主义”的帽子,被迫作违心的自我批评。此后,转向马克思恩格斯著作研究和学术研究。从20年代末到1944年12月,大部分时间旅居苏联。先在苏共马列研究院工作,参加马克思《1844年经济学哲学手稿》、 《马克思恩格斯全集》第一版的编辑工作。后又到苏联科学院研究所《文学评论》杂志社工作。在那里,还先后开展了对俄苏、法、德等国重要作家的研究和评论工作,马克思主义文学理论研究和创建工作,马克思主义美学体系的创建工作以及德国哲学史的研究,完成了两部哲学巨著。《青年黑格尔》完成于1937年,首开了现代黑格尔研究的新风气;《理性的毁灭》在第二次世界大战中完成,揭露了法西斯主义的思想渊源。1944年12月回国任布达佩斯大学美学和文化哲学教授。1956年苏共20大后思想有变化,参加裴多菲俱乐部的活动,因担任纳吉政府的文化部长,一度被流放罗马尼亚。此后著作在国内无法出版,只得拿到西方发表。1963年, 《美学》第一卷《审美特征》在西方出版。 (第二卷《艺术作品与审美态度》,第三卷《艺术是一种社会历史现象》未能完成和出版)这部著作以马克思主义反映论为依据,系统地多层次地探讨和论述了审美现象,同时又以较大篇幅论述马克思主义美学体系的哲学基础。在1968年苏军入侵捷克斯洛伐克期间,发表《民主化的现在和未来》一书,批判传统社会主义模式,探索社会主义的前途。逝世前几年致力于写作三大卷的名著《关于社会存在的本体论》(第一卷《黑格尔的错误和真正的本体论》,第二卷《马克思的本体论的基本原理》,第三卷《劳动》),生前没有完成,只发表了一章,这是总结自己一生研究成果的著作,又对《历史与阶级意识》一书的不足加以弥补。该书依次分析了劳动、实践、个人和社会生活的再生产,价值、理想、意识形态、异化等范畴,并申明“社会存在本体论只能建立在自然界本体论的基础之上”,承认了自然辩证法的前提性。1971年6月4日,在布达佩斯去世,享年86岁,临终前被赞誉为“在世的最伟大的马克思主义者”。

他的全集(20卷左右)将在匈牙利和西德出版。他的研究涉及到社会科学和人类学的许多学科,如哲学、哲学史、艺术和文学社会学、美学、政治哲学等,特别是在哲学、美学和艺术理论上都取得了举世公认的成就。在哲学上,他反对把社会存在归结于经济基础,主张用总体性的原则考察社会。认为历史唯物主义和辩证法是同一的,主体和客体在社会存在中是同一的。把辩证法限定在社会历史领域,否认自然辩证法的存在。认为异化(物化)是资本主义条件下的中心问题,社会主义革命的目的在于消除异化和实现“真正的人性”。主体一客体在社会中的辩证统一,无产阶级获得自我意识而消除异化的设想,总体性原则,是卢卡奇哲学的三个基本点。卢卡奇的思想和他的生平一样曲折复杂,尽管他一生中受到过很多批判和争议。作为“西方马克思主义”的创始人,有人称他为“修正主义者”,有人称他为“创造性的马克思主义者”。不过,在他逝世后,他在不同时期、不同领域取得的丰硕成果都得到了普遍的承认和肯定。

猜你喜欢的书

苏轼选集

苏轼在宋代以及后世都产生了巨大影响,其诗词文皆成为历代学习的典范,散文与欧阳修并称“欧苏”,诗歌与黄庭坚并称“苏黄”,词与辛弃疾并称“苏辛”。本书精选诗240多首、词50多首、文近30篇,都按写作先后排列,涵盖各体代表作品,基本反映了苏轼文学成就的大致风貌,注释、评点均极精审,为近年来罕见之优秀选本,对欣赏和研究都大有裨益。

何文简疏议

文集。明何孟春撰。十卷。孟春有《何燕泉三种》已著录。孟春没后,其遗集散佚。万历初赵贤录其奏议,刊于衡州。孟春少游李东阳之门,学问赅博,对上下古今,时事得失均喜评论,论说性散文较多。虽诗文不佳,然其历官所作疏议乃卓然可传。其中救言官庞泮等、清宁宫灾、陈八事、出理陕西马政、上釐弊五事等,皆能揭露抨击当时弊政。又如请求停止万岁山工役的上疏。条奏治理旱潦相仍灾情的八项事款,均侃侃而谈,文笔较为恣肆。有明万历本,清《四库全书》本。

论气

明宋应星撰。1637年于江西分宜学署编 写。全书分《形气》(五章)、《气声》(九章)、《水火》(四 章)、《水尘》(三章)及《水风归藏》、《寒热》(各一章),计 六篇二十三章。取对话体裁。为有关自然哲学的著作。 试图对日常生活、生产过程中的自然现象,例如燃烧、 腐烂、蒸发、凝结、生物的新陈代谢、金属的冶炼等,作 出哲学上的概括,找出关于物质组成和变化的一般性 解释。认为“盈天地皆气也”,宇宙间的各种事物从生长 到死亡都是“由气而形,形复返于气”的带规律性的变 化,而“气”作为万物的本原其本身并没有消灭,只是处 在不同的形态中。例如种子入地,由气而生,长大成木, 砍伐成材,制成器具,遇火成灰,或叶落化为泥,最后又 转化为气。包含有物质不灭的思想。此外,本书还涉及 到声学等一些物理学上的问题。有1975年上海人民出 版社据崇祯年间刻本重新整理刊行的标点本。

湿热病篇

原名《湿热条辨》温病著作。1卷。清·薛雪(生白)撰于十八世纪中期。(又据王孟英考证,认为非薛氏所撰。)本书重点是叙述湿热病的传变规律及其辨治原则,分条辨析证治,故名书为《湿热条辨》。因湿热病在不同患者身上可有不同表现,故本书着力予以阐析,从此书的论病范围而言,较为单纯;但在叙述病证变化方面,或有庞杂之弊。由于作者受《金匮要略》论痉、湿、喝(暑)及后世“暑湿同源”的影响,将湿热与暑病、痉病等混同立说。但该书辨治湿热病颇为精详,可以说是湿热证治代表性的著作。原书已佚,仅于《重刻医师秘籍》及《温热赘言》中得传,后经章虚谷加注后收入《医门棒喝》中,王孟英又加按语,增补内容,改名为《薛生白湿热病篇》,将其收入《温热经纬》(编入卷4),成为《温热经纬》中的“五大论”之一。1956年,人民卫生出版社曾予以影印。

青华秘文

全称《玉清金笥青华秘文金宝内炼丹诀》。简称《青华秘文》。北宋张伯端撰,门人王邦叔辑录。三卷,收入《正统道藏》洞真部方法类。编首有表奏,自称以青华真人所授内炼丹诀撰为图论,直泄金丹秘旨。全书分二十四节,有图有论说,有诗有口诀,叙述内丹理论和功法,较《悟真篇》更为明晰畅达。大略以精、气、神为纲,强调必用元精、元气、元神为金丹大药,以元神为炼丹主宰。又谓心为神之舍,为万化纲维枢纽,性命皆在乎是。故学道先须了心见性,认识真心元神之性。去除欲神气质之性,气质之性尽而本元之性始见。了心见性之道唯在于静,收视反听,心静神定,静极生动,则自然气服其窍。又称炼丹下手功夫,以闭息为先。用神凝于精气,俟精、气、神合一而产元神。此乃始于有为而及乎无为,即先以命取性,后以性安命。性命双修者,此之谓也。故此书丹法虽曰先命后性,而所重实在于性。有人怀疑此书为明代道士李朴野所著,而托名张伯端。

新旧社会之怪现状

晚清人情世态小说。题冷眼旁观人撰。5回,从故事内容看,尚未完结。上海鸿文书局光绪三十四年(1908)出版,页12行,行29字。封面仅印书名。作者取“冷眼旁观”态度,对清末“新”“旧”社会交替之际的种种“怪现状”予以讽刺,特别对某些无行文人的嘴脸作了揭露和刻画。如书中的贾存仁,是一个“假洋鬼子”。他“颇识时势”,同广德州里的读书人“时常议论维新的事,也曾募了些捐,开了一个小学堂,又要想建藏书楼,创阅报社,开演说会。那班新党,就间日三朝到他家里来,谈起这种事,好似发狂的一般。”其实他“原是逢场作戏,博个新党的头衔罢了”。一但见榜上有名,中了举人,便不禁“满面春风”,洋洋得意起来。作者给他起名“贾(假)存仁”,显然不无旨讽。书中还借贾妻柳氏之口来讽刺那些假“新党”:“嘴里说得狠强,若皇帝知道了,钦赐他一个举人,或进士,他的行为翻变转来比风轮还快哩。”又如贡生阎日非,临放榜日,在家中踱来踱去,急得如同热锅上的蚂蚁。夜间将几张稿子再翻开来,看了又想,想了又看。“想道,照这一段,若中了试官的意,必定加圈,不觉欢喜起来。又想道,照那一段,倘试官嫌气势不足,便尴尬了,不觉又发燥起来。坐又不是,立又不安。”令人觉得可笑和可怜。但听他发出长叹:“天啊,就给我一个举人吧。好让我去做个董事,包包粮米,管管闲事,一年有七八百块洋钱现成到手。……那蚕丝局的公款我也可以去考察考察,不致被那狗头军师独吞了去。”几句话却又暴露出这一人物的卑污心态。书中对某些人物的刻画手法上是成功的。如混迹于上海的章丹翼,不通中国文理,但因在外国学堂里用七年功夫混了个特班生文凭,便“趾高气扬,如有天大的本事,把什么人都看不上眼”,“成日价去拜望几个外国人,又和那吃洋饭的几个中国人时常打麻雀,吃花酒,有时讲到时事上头,便摇摇头道:‘中国气数!中国气数!’好像自己并不是中国人了。”对阎日非的蛮横和愚昧无知,则是通过他发现塾中学生们手头有春宫画的情节来写的。阎贡生检查学生的文具,发现一个学生的抽屉中有张小方纸,“上面画着一个繁荣所在,自左至右,横写着‘英之伦敦’四个字。阎贡生看了不解,把四个字倒念一遍,忽然厉声道:‘可恶!原来这些不祥的东西,都是你这畜生画的,快去叫你老子来,我这里不容你读书了。’”学生的父亲来后力辩说:“这张英伦景致,是我见过的,那几张恐怕不是他画的。”阎贡生道:“哼!‘敦伦’二字,你难道不懂吗?‘敦伦’是什么事,他今年只有十五岁,就敢在这个上头逞英雄,那春宫还说不是他画吗?”结果立逼家长把学生带回家去才算了事。观此书名,作者或有效《二十年目睹之怪现状》之意。但由于反映“社会”的范围比较狭窄,加之篇制短小和功力不足等原因,这篇小说在思想性和艺术成就方面都无法与《二十年目睹之怪现状》相比。