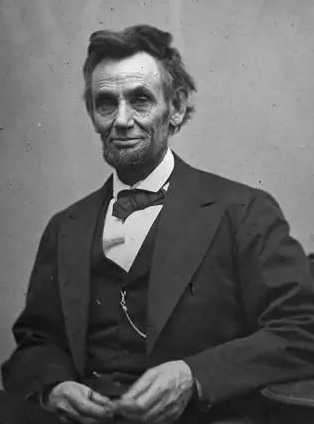

林肯

- 姓名:林肯

- 全名:亚伯拉罕·林肯

- 性别:男

- 国籍:美国

- 出生地:肯塔基州哈丁县

- 出生日期:1809年2月12日

- 逝世日期:1865年4月15日

- 民族族群:

亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln,1809年2月12日—1865年4月15日),美国第16任总统。进步的资产阶级政治家和革命家。生于肯塔基州哈丁县一个小垦殖场的木工家庭。由于家境贫寒,上学不到一年,靠顽强的自学,成为一个博学多识的人物。年轻时,当过伐木工人、店员、船夫、邮务员和测量员。经常与社会下层群众接触。在群众中赢得了“诚实的阿伯”的称呼。对黑人奴隶寄予同情。1830年随父母迁居伊利诺斯州,1834年当选为该州议会议员。在4届任期中,正式表明反对黑人奴隶制。这期间,还通过自学,经考试取得律师资格。1847年,当选为联邦国会众议员。在国会中,曾多次投票赞成限制奴隶制扩展的条款,反对侵略墨西哥。1854年,在堪萨斯内战期间,加入代表北部工业资产阶级利益的共和党,并很快成为该党的领导者。1858年6月,发表题名为《家庭纠纷》的著名演说,痛斥南部分裂主义行径,指出:“一个分裂的家庭不能持久,我相信这个政府不能永远维持半奴隶半自由的状态”。1860年11月,作为共和党候选人,当选总统。南方11个蓄奴州先后叛乱,脱离联邦,组成“南部联盟”,定都里士满,并于4月12日发起对萨姆特炮台的进攻,挑起内战。内战之初,林肯顾虑北部银行家、工业家、大商人在南部的利益受到“损失”,担心留在联邦内的四个蓄奴州也退出联邦,因而只把“拯救联邦”作为战争的最高目的,不敢触及奴隶制问题,不敢采取坚决措施,导致北方接连失利。后来在人民群众的坚决要求下,同时也迫于战争形势,林肯相继采取了一系列民主措施。其中包括1862年5月20日颁布《宅地法》和同年9月22日颁布《解放黑人奴隶宣言》。前者用民主的方式解决了土地问题,有效地限制了奴隶制的扩张;后者明确地揭示了战争目的,激发了全国人民的革命斗志,保证了战争的胜利。1863年7月1—3日,联邦军取得葛底斯堡大捷,成为内战转折点。林肯于同年11月19日发表著名的《葛底斯堡演说》,明确提出自由、平等和民主是需要用战斗甚至用生命来夺取的。1864年11月8日,再次当选为总统。1865年4月3日,联邦军攻占里士满。6天后,叛军投降,内战以北方完全胜利而结束。1865年4月14日,就在内战结束的第五天,林肯在华盛顿福特剧院被南方奴隶主派遣的间谍浦斯刺杀,葬于橡树岭公墓。有百万群众为他送葬。马克思称他是一个“不会被困难所吓倒,不会为成功所迷惑的人;他不屈不挠地迈向自己的伟大目标,而从不轻举妄动,他稳步向前,而从不倒退;……总之,他是一位达到了伟大境界而仍然保持自己优良品质的罕有人物。”

林肯书籍作品

猜你喜欢的书

公有法典

法国泰·德萨米著。1842年出版。根据18世纪唯物主义论证共产主义,确信存在着社会生活的永恒的确定不移的规律,这种规律是自然赋予的,符合人的自然特性。而合乎人的自然特性的社会生活原则是幸福、自由、平等、博爱、统一和共有,共有法则正是自然本身体现出来的。由此批判私有制和资本主义制度,指出私有制违反社会生活的自然规律,是剥削、压迫、阶级对抗、社会不平等和一切社会祸害的根源;资本主义制度是现代奴隶制,它使无产者遭受非人的压迫,使现代工业变成血腥的搏斗场,使科学发明变成大多数人的灾难,使劳动和才智不能保证免受贫困。号召无产者进行社会革命,铲除私有制这一祸根,建立公有制社会。 认为公有制社会基本经济单位是城乡结合、工农业结合、约由1万人组成的公社。公社联合为省,省联合为民族共同体,民族共同体再联合成全人类共同体。在公社内部,在公社与公社之间,一律实行平等的原则。 在分配上反对昂·圣西门的“能力等级制”,反对绝对平均,主张按比例的平等,人人有义务各按所能参加共同劳动,各按需要共同享受劳动成果。指出,公社以促进生产、发展教育、繁荣科学和艺术为己任,人人充分享受科学艺术成果,脑力和体力劳动密切结合。公社将不存在强制力量,自由成为个人利益和社会利益的最高保证。在公社中,家庭失去经济职能,男女自由结合,两性完全平等,离婚自由。

道光福建通志台湾府

本书(六册一、○五○面六三○、○○○字)为一选辑,不分卷。清代纂修「福建通志」凡三次:一为郝玉麟等修、谢道承等纂,刊於乾隆二年;二为沈廷芳修、吴嗣富纂,刊於乾隆三十三年;三为道光九年孙尔准等修、陈寿祺纂(十五年程祖洛等绩修、魏敬中重纂),刊於同治十年。本书据後一部「通志」选出与台湾直接、间接有关部分,整理编成。编目三十五,曰诏谕、星野、沿革、疆域、山川、城池、公署、坛庙、津梁、邮驿、水利、古蹟、户口、田赋、仓储、蠲赈、钱法、盐法、风俗、物产、典礼、学校、经籍、兵制、关隘、海防、对爵、职官、宦绩、选举、人物、列女、方外、寺观、杂录。後至民初,陈寿祺再修「福建通志」,因另有选辑,分见第一二○种「台湾通纪」篇及第一九五种「福建通志列传选」篇。

洞真高上玉清隐书经

《洞真玉清隐书经》,早期上清派经典之一,约出于东晋。《无上秘要》卷四七引「洞真玉清隐书四卷八诀」;《上清大洞真经目》着录「上清高上灭魔洞景金玄玉清隐书四卷」,当即此书。原书有四卷八篇,收入《正统道藏》正一部。但《正统道藏》本分作四种经书,即《上清太上玉清隐书灭魔神慧高玄真经》一卷(三篇),《上清高上灭魔玉帝神慧玉清隐书》一卷(三篇),《上清高上灭魔洞景金元玉清隐书经》一卷,《上清高上金元羽章玉清隐书经》一卷。据《无上秘要》及隋唐道教类书引文,以上四卷八篇原为一书,统称「玉清隐书经」。但各篇亦可分别单行。

烧饼歌

古代预言书。相传明太祖食烧饼,刘基适至。太祖询以后世兴亡治乱之事,基以隐语作答。答辞为歌谣体,故称《烧饼歌》、《刘伯温烧饼歌》、《帝师问答歌》。刘伯温《烧饼歌》,全文共计一千九百一十二字,是用隐语写成的“预言”歌谣,在民间流传很广,影响极深,难于理解,视为神撰。据卦撰词,《烧饼歌》是从一定的“象数”规律排来,涉及到“象、数、理、占”的入化应用。

太上洞玄灵宝八威召龙妙经

文中称东晋成帝元年 (326年) 受此经。《三洞珠囊》卷8、《云笈七签》卷6皆引。该经当出于南北朝。元始天尊述八节诵、四时召文、八威策文、三十二戒、十六行、二十二事、五明之化、四行道等召龙法,修身积善道,劝人诵经修真,以广福延命。

圆圆曲

清诗。七古。吴伟业作。见《梅村家藏稿》卷一○。陈圆圆,明末名妓,声色甲天下,后为镇守山海关总兵吴三桂之妾。李自成攻占北京后,陈圆圆被俘。吴三桂闻讯后,勾引清兵入关,遂演成明朝彻底灭亡,清贵族入主中原的惨剧。降清后,吴三桂一度飞黄腾达,被封为王。这首长篇叙事诗即作于吴三桂显赫之时。诗中以明末清初李自成入京,崇祯自杀,清兵入关为历史背景,以吴陈关系为线索,通过对陈圆圆曲折经历的描绘,对吴三桂为了夺回爱妾陈圆圆,不惜卖国投降的可耻行径,进行了委婉辛辣的讽刺。对李自成起义军持敌视态度。全诗共七十八句,可分为三部分。前八句为第一部分,交代背景,由“冲冠一怒为红颜”一句引出主要人物陈圆圆。第二部分共六十二句(从“相见初经田窦家”到“一代红妆照汗青”)主要是介绍陈圆圆的身世经历。作者同情她的不幸遭遇,但也揭露了她追慕富贵享受的庸俗一面。最后八句为第三部分,抒发诗人的感慨,预言吴三桂不会有好下场。这首诗辞采华美,语言尖锐锋利而又委婉含蓄。基本上四句一节,每节一韵,平仄韵交替使用,韵律和谐舒缓,节奏明快活泼,读来朗朗上口。形式上受《长恨歌》影响很大。