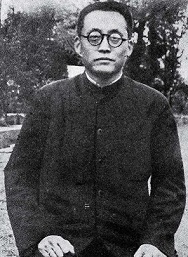

陶行知

- 姓名:陶行知

- 别名:

- 性别:男

- 朝代:近代

- 出生地:安徽歙县人

- 出生日期:1891年10月18日

- 逝世日期:1946年7月25日

- 民族族群:

陶行知(1891年10月18日-1946年7月25日),安徽歙县人。生于1891年10月18日(清光绪十七年九月十六日)。他原名文濬,早年信仰王阳明“知行合一”的学说,改名知行,后来他主张“行是知之始,知是行之成”,又改名行知。父亲靠教书谋生,家境清寒。1906年,陶行知进入歙县耶稣堂内地会设立的崇一学堂学习,毕业后,经教会资助,1910年入南京金陵大学文学系,1914年去美国留学。在美国先入伊利诺斯大学学政治,后入哥伦比亚大学研究教育,是美国著名实用主义教育家杜威的学生。因此,留学期间。除了受到民主主义思想影响外,还受到杜威实用主义教育思想的熏陶。

1917年,陶行知由美返国,任南京高等师范学校教务长,后来该校改为东南大学,又任教育系主任。1921年,辞去东南大学职务,到北京与一些留美回国的人组织中华教育改进社,任总干事,鼓吹教育改造运动,呼吁开展平民教育。不久,与朱其慧、晏阳初、朱经农等人发起组织中华平民教育促进会,编《平民千字课》,设平民读书处,推行平民教育,幻想“教育救国”。他认为“平民教育”是中国的“希望”,“可以推定国家的命运”,说“要把平民教育输入军队里、善堂里、工厂里、监牢里、尼姑庵里、济良所里。这个时期,他还常常在《新教育》杂志上发表文章,批评当时的传统教育,提出自己改革教育的主张。

陶行知的“平民教育”推行几年之后,不但收不到预期的效果,而且是“到处碰了壁”,如他自己所说,“到了山穷水尽,不得不另找出路了。当时,他把中国“穷和弱”的原因归根于“中国乡村教育走错了路”。因此,他的出路就是办乡村教育。1926年,他为中华教育改进社起草《改造全国乡村教育宣言书》,作为改造乡村教育的纲领。提出“要筹募一百万元基金,征集一百万位同志,提倡一百万所学校,改造一百万个乡村”。1927年3月,他与东南大学教授赵叔愚合力创办南京市试验乡村师范学校,校址在南京和平门外晓庄,简称晓庄师范,1929年3月改名晓庄学校。

在办晓庄师范的时候,陶行知把杜威的“教育即生活”、“学校即社会”的口号颠倒过来,提出了“生活即教育”、“社会即学校”,还提出“教学做合一”、“在劳力上劳心”等一系列新颖动人的口号,构成了他的所谓“生活教育”论的主要内容。这套“理论”在晓庄师范的实际运用,如他所说的:“全部课程就是全部生活,我们没有课外的生活,也没有生活外的课。”他引导师生整天忙于烧饭、种田、做工、演戏、说书、开茶馆、当会计、办民校、会朋友、放哨守夜等等,以这类活动作为其教学的全部内容,学生很少认真读书和学习系统的科学知识。晓庄师范的招生广告上写着:“小名士、书呆子、文凭迷,最好不要来。”这些做法,从反对关门读书的传统的旧教育而言,虽具有一定的作用,但是归根到底,是杜威实用主义教育理论的翻版。

陶行知对晓庄师范师生的政治信仰采取自由主义态度,学校里有国民党,有国家主义派,也有共产党员。那里的进步势力比较强,学校中的骨干多是共产党员或共产党的同情者。1930年5月,晓庄学校师生在共产党员的鼓动和带领下举行了游行示威,反对日本把军舰开入长江支持蒋介石打内战。这件事引起了国民党当局的注意。不久,国民党当局借口学校里有共产党活动,派兵包围并封闭了学校,捕杀师生十余名。陶行知也受到通缉,逃往日本。到1931年春天,才由日本回到上海。经过这次打击,他心情沉痛苦闷,但仍然盼望着晓庄启封,继续他的事业。开始他隐蔽在商务印书馆借译书谋生,后来他的活动又逐渐展开,着手普及科学教育。他提出“科学下嫁运动”的口号,幻想在当时的社会制度下,把科学“下嫁给儿童”、“下嫁给大众”,让下层民众都能享受到现代科学的成果。他创办了自然科学园、儿童科学通讯学校,还编辑儿童科学丛书、大众科学丛书等。1932年,陶行知在上海郊区创办一种业余学校——山海工学团。参加学习的主要是农民,也有工人,他们接受军事、生产、科学、识字、民权、生育等六项训练。他曾主观设想把“全国的家庭、商店、工厂、学堂、军队、乡村,一个个都变成工学团”,实行“工以养生,学以明生,团以保生”,“造成一个伟大的,令人敬爱的中华民国”。

1935年,日本帝国主义向华北发动的进攻,激起了中国人民抗日运动的新高潮。在中国共产党的领导下,北京学生界掀起了大规模的“一二九”运动,抗日救亡的呼声响彻全国。陶行知得到共产党友人的帮助,积极参加到抗日救亡的行列中来。他先后参加发起和组织上海文化界抗日救国联合会、上海各界抗日救国联合会,提出组织国难教育社,拟定国难教育方案,积极开展各种抗日救国活动。从这时起,他开始认识到:“教育脱离政治是一种欺骗,在中国想做一个不问政治的教育家是不可能的。”他的政治思想起了显著的变化。

1936年7月,陶行知响应中国共产党提出的“停止内战,一致抗日”的号召,和沈钧儒、邹韬奋等发表《团结御侮的几个基本条件与最低要求》,主张国民党与红军议和,释放政治犯,停止内战,建立统一的抗战的政权。11月,沈钧儒、邹韬奋等救国会“七君子”被国民党逮捕入狱。当时,陶行知恰好出席世界新教育会议,并受全国抗日救国联合会的委托,担任国民外交使节,在国外访问,免遭逮捕,但却又一次遭到通缉。他在国外访问了欧美二十八个国家,所到之处,揭发日本侵略者的罪行,努力宣传中国人民的抗日救国主张,争取各国人民的同情,动员华侨捐款救国。

1938年夏天,陶行知回国。经过香港时,他说愿意在抗战中从事三件工作:一是创办晓庄研究所培养高级人才;二是办难童学校,收容教养在战争中流离失所的苦难儿童;三是在香港办店员职业补习学校,动员华侨抗日。这时,国民政府宣布他为国民参政会第一届参政员。8月,生活教育社在桂林成立,陶行知被选为理事长。冬季,他到重庆。1939年2月,他参加国民参政会一届三次会议,在会上提出抗战教育方案,主动动员全国的物资、人力与日寇总决斗,以争取整个中华民族的最后胜利。他的提案虽经大会通过,交到国民政府手里,却如石沉大海。

陶行知从国外回来后,蒋介石曾拉他加入国民党,想叫他担任三民主义青年团的一个高级职位,陶断然拒绝了,以后,就常常受到监视。他想办晓庄大学,国民政府不批准。教育部长陈立夫曾威胁他说:你的学生和朋友中,很多是共产党。

1939年7月,陶行知在重庆北碚附近的合川凤凰山上的一座古庙里,靠自筹经费办起了育才学校。育才的办学方针仍以他那种实用主义教育思想为指导。这时他在政治上已更加倾向进步,学校里容纳不少共产党人,因此国民党总企图用种种手段扼杀它。当时国民党统治区物价暴涨,育才学校的经费异常困难,有时衣食都难以为继。国民政府对这所学校不但一钱不给,而且还对它进行刁难。陶行知为了筹款,到处奔波,经常碰壁。

抗日战争后期,陶行知对蒋介石的专政越来越不满,积极参加了国民党统治区反独裁、反内战的政治活动,并自觉地参加中国共产党领导下的人民革命斗争。1945年春,他参加中国民主同盟,被选为中央常委、兼教育委员会主任委员,除继续坚持办育才学校外,又和李公朴等在重庆创办社会大学,吸收职业青年补习高等学校课程。抗战胜利后,1946年2月10日,重庆许多人民团体在较场口开会庆祝政治协商会议成功,遭国民党特务捣乱破坏,有几位著名的民主人士被毒打。当时陶行知和育才学校师生在场,他目睹特务的暴行,非常气愤,回校后对大家说:“沉着,要知道民主需要用血、用生命去争取,才会到来的。”

1946年4月,陶行知由重庆回到上海,一方面筹划育才迁校,一方面忙于民盟的工作。他到处讲演,为反独裁、争民主而大声疾呼。6月23日,他在上海北站欢送人民代表赴京请愿的群众大会上高声呼喊:“八天的和平太短了,我们需要永久的和平!假装的民主太丑了,我们需要真正的民主!”7月11日、15日,民盟的领导人李公朴、闻一多先后在昆明惨遭国民党特务杀害。同时,社会上传闻陶行知已名列“黑榜”,国民党特务准备暗杀他。他冷静沉着,不怕牺牲。7月17日,他给重庆育才师生写信说:“如果消息属实,我会很快结束我的生命,深信我的生命的结束,不会是育才和生活教育社的结束,我提议为民主死了一个,就要加紧号召一万个来顶补。”

在国民党特务暗害的严重威胁下,陶行知日夜忙着整理自己的诗稿。7月25日,因劳累过度,患脑溢血去世。延安各界代表二千余人举行追悼大会,毛泽东和中共中央其他领导人送了挽词。

陶行知的主要著作有《中国教育改造》、《知行书信》、《斋夫自由谈》、《古庙敲钟录》、《中国大众教育问题》、《行知诗歌集》等。

猜你喜欢的书

太上卫灵神化九转丹砂法

陈国符《道藏源流续考》认为本法唐人所撰,与《阴阳九转成紫金点化还丹诀》所述外丹术完全相同,但较详。述丹砂九转。

燕兰小谱

秦腔论著。五卷 附海瓯小谱一卷。清代吴长元著,是关于北京梨园艺人轶事的杂记和诗文,乾隆五十年(1785年)成书。吴长元,字太初,别号西湖安乐山樵。江苏仁和人,曾寓居北京多年。该书记载了当时北京著名秦腔艺人王湘云等人,因王湘云素善墨兰,故以燕兰为名。卷一收有咏赞清乾隆年间名旦王湘云画兰诗54首,词3首。卷二、卷三收有清乾隆年间在北京演出的花部(地方戏)戏曲旦脚演员陈银官、王桂官(王湘云)、刘二官、刘凤官、郑三官、蒋四儿、魏三(长生)等44人的小传及咏赞诗94首。卷四收有吴大保、四喜官、张柯亭等20名雅部(昆曲)戏曲演员的小传及咏赞诗44首。卷五收有戏曲杂咏18则,诗28首。咏赞诗中表现出旧时官僚土大夫阶层视艺人为娼妓的“狎伎”情调。但综观全书,对研究清代戏曲有一定参考价值。收入《清代燕都梨园史料》。

学蔀通辨

十二卷。明陈建撰。其学以朱学为宗,反对王守仁的心学。主要着作有《皇明后信录》、《经世宏词》、《陈氏文献录》、《西涯乐府通考》等。当时王守仁心学盛行。他“忧学脉日紊”,乃取《朱子年谱》、《行状》、《文集》、《语类》及朱熹与陆九渊兄弟往来信札,逐年编辑,并对以往《朱陆编年》二编进行修改,稿本修改六七次。终于在嘉靖二十七年(1548)成书,题名《学蔀通辨》。全书分为《前编》、《后编》、《续编》和《终编》,每编又自分上中下。他在此书的《总序》中认为,自陆九渊以来,引释入儒,阳儒阴释之风很盛,到王守仁师徒更是推波助澜,加之王守仁等人造作朱熹“早异晚同”说,致使儒学正宗的朱学受到佛学“异说”的遮蔽,而失其正。造成“儒佛混淆”,“朱陆莫辨”的学术“蔀障”。故他愤然究心通辨,要专明一实,以扶三蔀。此书的《前编》辨驳朱、陆“早异晚同”说,以明朱、陆“早同晚异”之实。他认为,朱子早年尝出入禅学,与陆九渊是未会而同,故朱、陆之学早年并非异而是同。朱子中年时方认识陆九渊,其学说多去短集长,疑信参半。朱、陆晚年相互指斥,“冰炭之甚”,陆九渊卒后朱熹“排之尤明”。《后编》批评陆、王心学“阳儒阴释”。他站在朱学的立场,批评陆、王心学为“佛禅”、为“援儒入佛”、“借儒以掩佛”、“阳儒阴释”。指出陆九渊的“宇宙无穷之说”、“吾心宇宙之说”与佛教禅宗的“佛性”、“法界十方世界”一样,“一言而该禅学之全”。他还认为,明初的陈献章发扬了陆九渊的“宇宙之旨”,把佛禅的“作弄精神”推向极端。《续编》论佛学近似惑人之实。《终编》讲圣贤正学不可妄议。在王学盛行时,陈建撰此书对它进行批评,其思想颇有影响。有《西京清麓丛书读编》本,《聚德堂丛书》本、《丛书集成初编》本。

蓬折箴

蓬折箴,一卷,宋妙莲撰并后记。

方等三昧行法

全一卷。智顗所说,门人灌顶笔受。为行方等三昧之仪轨作法。收于大正藏第四十六册。又称大方等行法、方等三昧仪、方等忏仪、方等行法等。方等三昧与法华三昧同属摩诃止观四种三昧中之半行半坐三昧,乃基于大方等陀罗尼经之行法,为诵持陀罗尼,忏悔行道,期以延年增寿,得现世利益之单纯行法。另国清百录亦收有方等忏法,为此行法之别行本。

六字神咒王经

一卷,失译,东晋录。与六字咒王经同本,咒稍多。