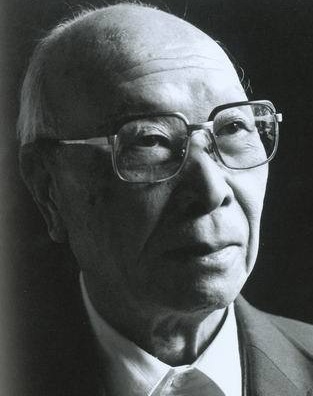

林耀华

- 姓名:林耀华

- 别名:

- 性别:男

- 朝代:

- 出生地:福建省古田县人

- 出生日期:1910年3月27日

- 逝世日期:2000年11月27日

- 民族族群:

林耀华(1910年3月27日—2000年11月27日),当代人类学家、社会学家、民族学家。1910年3月27日生,福建省古田县人。现任中央民族学院民族研究所所长、中国社会学研究会副会长、中国民族研究会常务理事、世界民族研究会副理事长、中国世界古代史研究会原始社会史顾问、北京历史学会理事、中国民族学研究会副会长、中国社会科学院民族研究所学术委员会委员、中央民族学院学术委员会副主任委员、国家民委民族文化宫顾问、《辞海》编委会委员及世界民族组主编、《中国大百科全书》(民族卷)编委会委员及民族学组组长、国家民委主持领导的《民族问题五种丛书》编委会副主任委员、《中国少数民族社会历史调查丛刊》负责人、国务院学位委员会法学评议组成员、中国人类学研究会主席团成员、国家民委学术委员会委员等职。早年在家乡念完小学。1928年毕业于福州英华中学。1932年获北平燕京大学学士学位,学士论文为《严复研究》(1933年载《社会学界》第7卷)。1935年获同校硕士学位,硕士论文为《义序宗族研究》。之后留校任助教,并为北平《晨报》、天津《益世报》所编《社会研究》副刊任副编辑。1937年至1941年在美国哈佛大学人类学系学习,获哲学博士学位,博士论文为《Themiaomanpeoplerotkweichow》,(刊登在哈佛大学《亚洲研究》第3卷第5期,1940年出单行本)。这篇关于我国贵州省少数民族的论述,至今仍被国内外多方引用。在美期间,参加美国应用人类学会议,为该会名誉会员。1941年回国后,任昆明云南大学社会系教授。翌年加入中国民族学会,任成都燕京大学社会系教授兼代系主任。1946年至1951年担任北京燕京大学社会系主任,其间曾任该校法学院编辑委员会主席,主编《燕京社会科学》(汉文)、《YenchingTownalofsocialseuaies》(英文),兼任《燕京学报》编辑。之后又兼任中国科学院社会研究所研究员,参加西藏科学工作队,赴藏作社会调查工作。1952年加入中国民主促进会。1956年任中央民族学院研究所藏族研究室主任,兼北京大学历史系教授。1956年12月加入中国共产党,同年曾作为中国科学院哲学社会科学部的代表,参加苏联在列宁格勒召开的全苏民族学会议,并在会上作了关于《当前我国民族工作提给民族学的几个任务》的报告。(该报告刊登在《苏联民族学》杂志1956年第3期上)1961年,因在云南调查研究成绩卓著,被选为北京市群英会和全国群英会个人先进代表。1972年任中央民族学院历史系副主任,兼留学生办公室主任,后又担任该院研究部负责人。1979年,作为联合国教科文委员会下属联合国大学邀请代表,参加在墨西哥城召开的拉丁美洲区域会议,并发言介绍我国少数民族的民族学研究情况,同年又被墨西哥国立艺术研究所邀请,参加在塔巴斯科洲召开的“我们时代的文化和人道主义的前景”讨论会。1981年应日本外务省国际交流基金会之约,为日本国立民族学博物馆一级研究员,赴日本,在东京、京都、大阪、奈良、宝塚等地同日本民族学界进行学术交流活动。1984年,74岁的林耀华为指导研究生实习而三上凉山,回京后写成《三上凉山--探索凉山彝族现代化中的新课题》一文,分析了彝族传统文化与现代化互动的现状并提出建议。1990年代初,林耀华委托出身凉山彝家的博士生潘蛟四上凉山进行调查,师徒据调查材料合写成《半个世纪以来凉山彝家的巨变》,对1956年以来彝族社会发展作了系统深刻的描述和分析。2000年11月27日,林先生逝世于北京。

主要著作有:《TheGoldenWing,ASociologicatStudyofChineseFamilism》(1947年,英国伦敦KeganPaul书局出版;其中有英国著名人类学家SirRaymondFirth写的导论;1977年被译成汉文《金翅》,在台北华新出版公司刊行)、《凉山夷家》(1943年到四川大凉山调查材料,1947年商务印书馆出版,1961年,在美国被译成英文,美国NewHaven,HamanRetafionsAreaFites出版社刊行)、《从猿到人的研究》(1951年,北京耕耘出版社出版)、《云南省民族识别研究第一、二阶段初步总结》(主编,1954年云南省民委内部印发),书中识别出来的云南省除汉族外的二十一个少数民族,后来经国务院批准正式公布。《西藏社会概况》(主编,1955年中央民族学院研究部内部刊行)、《中国民族学当前的任务》(与费孝通合写,1957年,北京民族出版社出版)、《原始社会史教学大纲》(主编,1956年高等教育出版社出版)、《原始社会史》(主编,中华书局出版)。主要论文有:《社会历程的研究》(1934年)、《从人类学的观点考察中国宗族乡村》(1936年,《社会学界》第9卷)、《康北藏民社会状况》(1945年,连载《流星月刊》第1卷1—4期)、《我国东北鄂伦春人》(1953年,《中国建设》)、《中国的经济文化型》(与苏联专家合写,1958年以俄文发表,1965年至1967年,T·Saieo译成日文,在日本杂志连续刊登)、《对我国藏族、维吾尔族和傣族部分地区解放前农奴制度的初步研究》(合写)1962年,《历史研究》第5期)、《试论原始社会史分期问题》(1978年,《文史哲》第4期)、《再论原始社会早期的分期问题》(合写,1981年,《民族学研究》第二辑,民族出版社)等50多篇。还参加翻译尼克松著《六次危机》(上、下册)1972年,商务印书馆出版)。

猜你喜欢的书

藏山阁集选辑

本书(二册一九四面一一六、四○○字)分「藏山阁文存」与「藏山阁诗选」两部,钱秉镫撰。秉镫尝改名澄之,里居、阅历见第八六种「所知录」篇。其所著「藏山阁集」,晚年曾一再致意刊行而未果;迄至清光绪末年,始由龙潭室主、璱楼居士依桐城萧氏所藏钞本付印问世。原集分为「藏山阁文存」六卷、「诗存」十四卷、另加「田间尺牍」四卷;本书所辑,计分两部分:一为「文存」全帙,二为节编「诗存」为「诗选」。盖文取其全,因统属南明史料;诗在著者有杜陵「诗史」之自拟,乃选其「纪事之大者」。至其「日间尺牍」纯为晚年之作,无与史事,未加选录。此书之辑,足补前刊「荆驼逸史」本「所知录」之不足(请参阅第八六种「所知录」篇);除时篇不及列举外,见于「文存」之「南渡三疑案」与「皖髯事实」(即「阮大铖本末小纪」)即为前刊本所遗。

戊午暑期国文讲义汇刊

《戊午暑期国文讲义汇刊》乃民国七年江苏省立第三师范学校国文讲义之汇编,撰写者分别为无锡钱基博、吴江薛凤昌、吴江沈昌直,时在戊午暑期,意在为初学者习国文辟一从入之门耳,三书于国文奥义、作法、根底各有侧重,惟指示大略,令习者得乎其法,明乎其径,优而游之一也,故名之。

南华真经直音

宋贾善翔撰。本书鲜见其它传本。善翔以直音及反切二法为《庄子》三十三篇难字注音,凡一千余字。注音仅至《天运篇》,以下盖阙。《续修四库提要》指出其间又有误字。误字盖刊刻不精所致。

唐五代宋词选

《唐五代宋词选》(二册),1936年5月由上海商务印书馆出版,该书属“中学国文补充读本第一辑”。这个选本所选,作者在导言中说“侧重于所谓豪放一派”,来“激扬青年们的志气,砥砺青年们的节操”。我们据以重排,改正明显的错误,其他一仍其旧,以便读者与《唐宋名家词选》并读。

春秋集传纂例[标点本]

《春秋》学著作。又名《春秋啖赵集传纂例》,唐陆淳撰。十卷,四十篇。此书纂集其师啖助及同时人赵匡之《春秋》论说,加以发挥。欲通过归纳《春秋》各种义例,来探考所谓圣人褒贬之旨。首八篇为全书总义,考究《春秋》之宗旨、“三传”之得失、啖、赵论说之义例等。第九至三十五篇,掇拾《春秋》“微旨”,阐明义例,分公即位例、告月视朔例、郊庙雩社例、盟会例、用兵例等。余五篇为经传文字脱谬之考核,并列述人名、国名、地名谱。引啖、赵之说,疑《左传》非左丘明作。《四库全书总目提要》说此书“盖舍传求经,实导宋人之先路,生臆断之弊,其过不可掩;破附会之失,其功亦不可没也。”有《四库全书》本、武英殿聚珍版书本、《丛书集成初编》本等。

阿毗达磨顺正理论

梵名Abhidharma -nya^ya^nusa^ra 。凡八十卷。印度众贤造,唐玄奘译。收于大正藏第二十九册。又称随实论、俱舍雹论。略称顺正理论、正理论。共计二万五千颂八十万言。分为八品:(一)辩本事品,明示蕴、处、界之三种,摄一切法。(二)辩差别品,明示二十二根之差别,论破无因、一因、不平等因等之计执。 (三)辩缘起品,明示三界、五趣、七识住、九有情居、四生等,及中有、十二因缘、有情非情之世间相等。(四)辩业品,辩说诸业。(五)辩随缘品,说明烦恼。(六)辩贤圣品,叙述贤圣之行果。(七)辩智品,说明断道。(八)辩定品,辩说诸定。本论以有部之立场,论破世亲之俱舍论,为宣扬有部宗义之书,亦为研究俱舍论所不可或缺之著作。

![春秋集传纂例[标点本]](/d/file/books/383c748dbf3add769882e4881070589a.jpg)