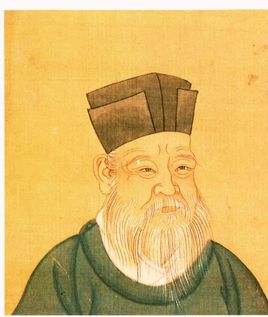

朱熹

- 姓名:朱熹

- 别名:字元晦,一字仲晦

- 性别:男

- 朝代:南宋

- 出生地:福建南剑(今福建南平)尤溪县

- 出生日期:1130年9月15日

- 逝世日期:1200年4月23日

- 民族族群:

朱熹(1130年9月15日—1200年4月23日)南宋理学家、教育家。宋代理学之集大成者。字元晦,一字仲晦,号晦庵,晚年号晦翁、遯翁、云谷老人、沧州病叟。祖籍婺源(原属安徽徽州,现属江西婺源县)。生于福建南剑(今福建南平)尤溪县,卒于建阳,后人称他为闽人,学派为“闽学”。曾受业于程颢、程颐的三传弟子李侗,被视为二程学说的正宗嫡传。十八岁中举,次年取进士。先后在福建、江西、浙江、湖南任过地方官。六十五岁时曾任宁宗赵扩侍讲。一生热爱教育,每到一处即兴办学校和书院,并亲自讲学。任同安主簿时,创办县学;知南康军时,重建白鹿洞书院,所定《白鹿洞书院学规》成为南宋以后官学和书院共同遵循的学规;在漳州,首次刊刻所撰《大学章句》、《中庸章句》、《论语集注》、《孟子集注》,合称《四书章句集注》。由此形成《四书》之名,与《五经》并称,流传于世;在潭州,修岳麓书院;晚年又在福建考亭建竹林精舍(后更名“沧州精舍”)。讲学始终不倦,“虽疾病支离,至诸生问辨,则脱然沉疴之去体;一日不讲学,则惕然以为忧”。从事教育达五十年之久。

朱熹在哲学上集北宋周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐理学之大成,为程朱学派的主要代表。他认为“天地之间,有理有气”。“理”是“生物之本”,产生万物的本源;“气”是“生物之具”,构成万物的材料。“理”充塞于宇宙,无处不在,永恒不变,“宇宙之间,一理而已”。并把“理”和封建伦理联系,提出“理”就是“仁义礼智”,以论证封建伦常的永恒。他把人性分为天地之性和气质之性。天地之性从理来,是纯粹至善的;气质之性是理与气相杂而成,造成人有贤愚善恶的区别。强调“天理”和“人欲”的对立,要求人们放弃“私欲”,服从“天理”,绝对服从封建伦理。又用理学观点解释《大学》的“格物致知”。认为“格物”就是“穷理”,穷尽事物中的“理”;“致知”,就是推知对心中固有之“理”的体认。朱熹的教育思想即建于上述哲学思想基础之上。

朱熹是南宋时期理学思想的集大成者和最著名的教育家。其哲学和教育思想对宋以后有很大影响。所著《四书集注》成为钦定的教科书和科举考试的标准;编写的《小学》、《童蒙须知》成为流行的蒙学教材;制定的《白鹿洞书院学规》成为理学书院学规的楷模。元、明、清三代的教育,无论是官学还是私学,从教育目的、教育内容到教育方法,差不多都以他的思想为官方的统治思想。其教育思想虽带有一些封建性糟粕,如抬高读儒家经书的地位,造成“万般皆下品,惟有读书高”的不良学风等,但仍有许多精辟的见解值得我们借鉴。

猜你喜欢的书

路边草

夏目漱石唯一的自传体小说,作者以一种旁观的角度,客观冷静地描述了自己所处的境遇与处理事情的前后经过,行文中他讲述了性格问题及童年经历如何影响健三现在的生活。尤其在与妻子的夫妇关系中,作者甚至将健三为何总是与妻子冷言相向的原因一点点地剖析出来。健三从英国留学回东京后,带着满腔热情致力于做学问,但每个月的薪水只够一家人勤俭度日。而落魄的岳父、穷困的养父母、重病的哥哥和姐姐,都把留过学的健三当作“主心骨”,直接或间接地向他要钱。虽然自己的生活窘迫不堪,但碍于情面,健三多少都会给一些,因此经常和妻子闹矛盾。健三为生计疲于奔命,又不善于交际,无法排遣精神上的孤独与迷茫。夹在金钱与理想之间,他一边反思人生的意义,一边艰难地坚持着理想。而一路下来,妻子虽对健有埋怨,但始终不离不弃。最后,所有的事情总算暂时告一段落。

唐·吉诃德

西班牙作家塞万提斯·萨维德拉于1605年和1615年分两部分出版的长篇反骑士小说。故事发生时,骑士早已绝迹一个多世纪,但主角阿隆索·吉哈诺(唐·吉诃德原名)却因为沉迷于骑士小说,时常幻想自己是个中世纪骑士,进而自封为“唐·吉诃德·德·拉曼却”(拉曼却地区的守护者),拉着邻居桑丘·潘沙做自己的仆人,“行侠仗义”、游走天下,做出了种种与时代相悖、令人匪夷所思的行径,结果四处碰壁。但最终从梦幻中苏醒过来。回到家乡后死去。文学评论家称《唐·吉诃德》是西方文学史上的第一部现代小说,也是世界文学的瑰宝之一。

儿童文学小论

论文集,周作人著,儿童书局1932年3月出版。 本书收入了周作人1912年至1924年间所写的11篇儿童文学理论文章,其中《童话略论》、《童话研究》、《古童话释文》、《儿歌之研究》、《儿童的文学》、《儿童的书》等,都是“五四”前后中国儿童文学研究中具有重要代表性的理论成果。作者在书前的序文中说:“这几篇文章虽然浅薄,但是根据人类学派的学说来看神话的意义,根据儿童心理学来讲童话的应用,这个方向总是不错的,在现今的儿童文学界还不无用处”。1933年2月,儿童书局出版了赵景深编著的《〈儿童文学小论〉参考资料》,对《儿童文学小论》中的有关名词、史料、典故、人物等作了注释,对研究该书和儿童文学具有一定的参考价值。

素问识

医经著作。8卷。日本丹波元简 (廉夫) 撰于日本文化三年(1806年)。作者撷取《素问》72篇(除7篇大论与刺法、本病论) 之精要,摘录王冰、马莳、吴崑、张介宾等注家之言,及朱丹溪等学术见解,参考经传百氏,对《素问》某些条文进行训诂、解词、校勘和注释,并对前贤疏义之失,予以订正。卷首有素问解题、素问汇考、素问诸家注解书目及全元起本卷目等。要言不繁,识见允正,为研究《素问》重要参考文献之一。现有日天宝八年 (1837年)刊本,日文久三年 (1863年) 排印本,建国后有排印本。

仙佛合宗语录

内丹学著作。《仙佛合宗》之别本,明代伍守阳撰。前为论丹道9篇,伍守阳答朱太和十九问、伍太初六问、伍太一十九问、李羲人七问、伍守虚二问、顾与韬六问、评古类或问十三条、杂问三条及伍真人修仙歌。所论问题有药物、水源、采练、火候、沐浴、鼎炉、练精、练气、练神、还虚等。全书以问答方式写成,主要回答太和有关道家修炼的九个问题,故名。另外,本书又以阐“天仙正理直论”为旨,故名 《仙佛合宗》。本书兼用道、佛两家气功理论论述最初还虚、真意、真丹幼丹、火候足采大药天机、七日采大药天机、大药过关服食天机、守中、出神及神法、末后还虚、丘祖秘传、小周天歌诀等内容。书中以道释之论,来证性命双修之旨。自序云:「仙宗果位,了证长生;佛宗果位,了证无生。然而了证无生,必以了证长生为宾指;了证长生,必以了证无生为终始,所谓性命双修者也」。其内丹说以佛证仙,是明白无疑的。《仙佛合宗语录》为道家伍柳派内丹术传世经典,该典籍详解了水源清浊、火候采取、大药服食等内丹修炼具体操作,对后学实修有很好的借鉴意义。收在《重刊道藏辑要》与《道藏精华录》中。

舍利弗问经

梵名S/a^riputra -paripr!ccha^ 。全一卷。译于东晋,译者佚名。又作菩萨问喻。收于大正藏第二十四册。属小乘律部。乃佛在王舍城音乐树下,答舍利弗之所问。计有戒律传持之次第、戒律诸部之分派、开遮衣钵食酒杀生等事、说偏袒两肩之作法、八部鬼神闻法之因缘、灭后像法之佛教、分若多罗之受戒施物、净食不净食、如来宗亲出家之因缘、父母及师恩等。本经为大众部所传,有关小乘诸部之分裂系依据文殊问经、异部宗轮论所说而立论。